Tres tristes tigres: caja de resonancia de la

Anuncio

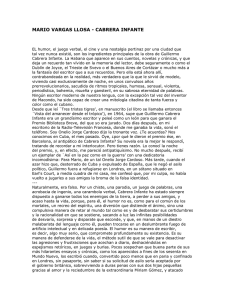

1 Tres tristes tigres: caja de resonancia de la polifonía habanera Michael Altmann Universität Bern A modo de introducción1 Tres tristes tigres (TTT) es una fuente de inspiración lingüística que ofrece al lector una gran variedad de formas de oralidad en la escritura, "un collage de textos hablados" (Rodríguez Monegal, 1974). Pese a la advertencia inicial del autor Guillermo Cabrera Infante (GCI)2, no se trata de una mera transcripción literal de conversaciones casuales captadas al vuelo, sino de la escenificación de un panóptico creado para ofrecer al lector la posibilidad de zambullirse en la vida nocturna habanera de la víspera de la revolución del 59. Asistimos a la (re)presentación de una cultura mestiza y polifónica, en la cual convergen y se funden diferentes corrientes migratorias de procedencia europea, africana, asiática y americana. El choteo, los chascarrillos, los refranes (originales y transformados) son empleados como formas de resistencia en una sociedad que utiliza el lenguaje y la digresión como válvula de escape ante la (re)presión y la falta de libertad política. No se contenta el autor con lo que a primera vista parece un puro cometido estético: retoma refranes y retruécanos populares, aporta y manipula un sinfín de citas literarias, usa asociaciones fonéticas, genera por boca de sus personajes nuevos giros y expresiones que, amén de producir hilaridad y sorpresa, dejan constancia de su capacidad inventiva y creadora. 1 2 Quisiera agradecer a José Manuel López de Abiada su lectura crítica de este texto. GCI nace en 1929 en Gibara, pequeña ciudad de unos 10'000 habitantes del Oriente cubano. Esta provincia se caracteriza por su alto índice de población rural. Por necesidades económicas, emigra a los 12 años con sus padres y su hermano a La Habana. Los primeros años allí se caracterizan por las grandes estrecheces materiales que pasa la familia: malviven hacinados en una de las 15 habitaciones del segundo piso de la calle Zulueta 408, "el falansterio" como lo denomina sarcásticamente GCI. Ese barrio céntrico de La Habana, situado en la zona de tolerancia, se convertirá en fuente de inspiración para la creación y adaptación de figuras literarias (en parte reales y en parte ficticias), anécdotas e historias. Es aquí donde se suscita el interés de GCI por la cultura popular y sobre todo por su música, que quedará plasmado posteriormente en TTT, en personajes como las cantantes Estrella Rodríguez y Cuba Venegas. El joven GCI aprende el inglés, y después también el francés y el italiano. Trabaja como traductor del periódico comunista Hoy, donde conoce a renombrados escritores y poetas como Nicolás Guillén, Carlos Montenegro y Lino Novás Calvo. De la mano del exiliado republicano español Antonio Ortega, editor cultural de la revista Bohemia y después director de la revista Carteles, GCI publica sus primeros artículos e historias cortas. Con el triunfo de la revolución, GCI pasa a ser jefe editor del suplemento literario Lunes de la Revolución, en el que colaboran escritores de la talla de Virgilio Piñera, Calvert Casey y Heberto Padilla. La revista es clausurada en 1961 por "desviacionismo ideológico". En 1964, GCI gana el Premio Biblioteca Breve con TTT, titulado entonces Vista del amanecer en el Trópico. Después de la muerte de su madre en 1965, abandona definitivamente Cuba. Desde 1967 reside en Londres con su segunda esposa Miriam Gómez y sus dos hijas. Para más detalles sobre la biografía de GCI, véase su obra La Habana para un Infante Difunto (Cabrera Infante 1986) y la biografía de Raymond de Souza (Souza 1996). 2 Fragmentación y oralidad en TTT En el primer capítulo "Los Debutantes" se presenta un coro de al menos 11 diferentes voces, lo que no facilita precisamente la labor del lector. Esta resulta aún más dificultosa por la intencionada estructura fragmentaria de TTT. La disolución de la diacronía obliga al lector a montar un complicado rompecabezas. La narración transcurre simultáneamente en tres diferentes planos temporales: durante la adolescencia y antes del encuentro de los protagonistas a fines de los años 40 / comienzo de los años 50, en los albores de la revolución del 59 y después del triunfo de la revolución con las visitas al psicólogo de Laura Díaz, esposa del escritor Silvestre Isla. En general, el autor ni nos avisa ni nos da pistas para ubicarnos en los cambios de plano narrativo. Esto indudablemente puede desconcertar e incluso desalentar al lector que busca en la lectura el esparcimiento y la distracción3. Algunas historias como la de la cantante Estrella Rodríguez ("Ella cantaba boleros") han sido subdivididas y diseminadas intencionalmente a lo largo del corpus narrativo por el autor y pueden ser leídas por separado. La técnica de la fragmentación y el uso del flash-back - el plano retroactivo activado por la memoria colectiva o individual e intercalado en el transcurso de la historia narrada - son fácilmente reconocibles como recursos cinematográficos, relacionados con una de las actividades predilectas de GCI4. Más allá de este paralelismo, la fragmentación del corpus literario refleja la intención de GCI de emular el carácter no estructurado (imprevisible) que puede adquirir todo tipo de conservación según las circunstancias, las intenciones y los códigos que manejen los dialogantes. En un diálogo no se narran normalmente los hechos de una forma estrictamente diacrónica, ya que estos van "brotando" de acuerdo a la memoria de los narradores y de acuerdo a su predisposición y su capacidad de intervención, otorgándole a éste una dinámica poco previsible. Si bien cada diálogo o conversación tiene cierto contenido informativo, no existen reglas (a no ser que éstas se establezcan por los participantes) de cómo y en qué orden se deben de exponer los hechos. Esto se debe, sobre todo, a que la memoria - colectiva o individual - no funciona normalmente de una forma lineal y a que cada participante puede dirigir la conversación - intencionadamente o no - por diferentes caminos. Si se trata de un tipo de conversación lúdica e informal (y éstas abundan en TTT) es precisamente ese rumbo imprevisible, el cáracter libremente asociativo, que estimula y resulta aliciente especial para los dialogantes. Función del autor: ¿enunciador o creador? 3 4 Es inevitable asociar esta intención pedagógica de GCI con lo que Julio Cortázar acertadamente, pero también injustamente, denominó la actitud pasiva y consumista del lector "hembra". GCI comenzó su carrera periodística como crítico cinematográfico en la revista Carteles; en sus obras son múltiples las referencias al cine y a su influencia como sugestivo medio de comunicación de masas. 3 Ya en el prólogo de TTT, GCI nos advierte: El libro está en cubano. Es decir, escrito en los diferentes dialectos del español que se hablan en Cuba y la escritura no es más que un intento de atrapar la voz humana al vuelo, como aquel que dice. Las distintas formas del cubano se funden o creo que se funden en un solo lenguaje literario. Sin embargo, predomina como un acento el habla de los habaneros y en particular la jerga nocturna que, como en todas las grandes ciudades, tiende a ser un idioma secreto. La reconstrucción no fue fácil y algunas páginas se deben oír mejor que se leen, y no sería mala idea leerlas en voz alta. (Cabrera Infante 1999: 13) Mucho se ha escrito sobre la incorporación de la oralidad a la escritura del boom latinoamericano y del intento de dar autenticidad y actualidad al discurso literario, de otorgar una voz literaria a aquellos que hasta entonces no la habían tenido5. No voy a entrar en la discusión sobre qué prevalece: lo escrito sobre lo oral o viceversa. Otros lo han hecho ya, tomando precisamente TTT como un ejemplo para disertar sobre este tema (Marcone 1997; Muñoz Maldonado 1999)6. Pretender que la oralidad en la escritura sea una simple transposición magnetofónica de lo captado al vuelo no sería solamente una burda simplificación de la tarea del autor, sino además una ingenuidad que pretende que el creador literario se pueda conformar con el rol de mero transmisor-enunciador. El autor aspira a través de la selección de determinados discursos orales, a través de su integración (y de su manipulación) en un corpus literario a crear una ilusión de oralidad que permita al lector situarse en cierta situación, en cierto lugar, país o continente en determinadas circunstancias. Por lo tanto, la transcripción de lo oral a la escritura ha estado y estará transida de la percepción del autor, de su voluntad de crear una ilusión que corresponda –en mayor o menor medida– a su interpretación estética de la realidad y de su capacidad de hacer partícipe de ésta al lector. Justamente en esta "manipulación literaria", en la capacidad que se le ofrece al lector de zambullirse en un espacio creado por el autor, reside la calidad de una obra. La incorporación de elementos de la cultura popular tanto orales (dichos, frases hechas, etc.) como gráficos (viñetas de tipo fotonovela o comics) son un nuevo elemento estético y creativo que varios escritores del boom utilizaron para romper con las tradiciones y los cánones literarios vigentes hasta entonces en la literatura latinoamericana. Por lo tanto, las declaraciones de esos autores sobre sus intenciones de integrar la oralidad en su escritura para "atrapar la realidad" no deben de interpretarse de una forma estricta, sino que deben comprenderse más bien como una astucia literaria para atraer el interés del lector y para justificar la transgresión de normas y formas literarias. Esta apreciación no excluye que los 5 6 Para más detalles, véase Muñoz Maldonado (1999: 1-3). Aura Muñoz Maldonado cita y resume el punto de vista del teórico ruso de la novela Mikhail Bakhtin: "Este entiende la inscripción de un discurso oral como una reacción o respuesta a ese discurso oral por parte del sujeto que realiza la inscripción, así como también es una reacción o respuesta de ese mismo sujeto a las circunstancias o medios en las que la inscripción ocurre. En otras palabras, al inscribir un discurso oral éste se desvincula el momento de su enunciación original y adquiere una nueva significación dentro del contexto de interpretación del sujeto que inscribe el discurso o del que lee tal inscripción. Contexto que incluye las convenciones y expectativas del sujeto que interpreta." (Muñoz Maldonado 1999: 4-5) 4 escritores del boom hayan ido –en mayor o menor medida– en busca de un lenguaje que pudiera reflejar de manera verosímil el entorno social y las estructuras de las sociedades descritas. Función del lector: ¿testigo-receptor o también reproductor? La lectura (sobre todo en voz alta) de los textos de presentación de los múltiples personajes que concurren en TTT le ofrece al lector una dimensión adicional de participación: no solamente convive y descubre las distintas formas de hablar de los personajes hab(l)aneros de acuerdo con su procedencia y su estratificación social, sino que se convierte en caja de resonancia activa de las diferentes formas de hablar de los personajes, descubriendo de una forma muy directa su procedencia social, étnica y cultural. La integración activa del lector es deseada por el autor, es uno de los factores determinantes de la nueva novela de los años 60: el lector no es sólo testigo presencial de la noche habanera de antes del 59, sino que se hace partícipe activamente reproduciendo diálogos que le convierten también a él en protagonista. Uno de los medios más eficaces usados por GCI para permitir al lector sentir el pulsar de la vida nocturna habanera son las múltiples descripciones de escenas musicales que se encuentran en TTT. La Habana esta llena de ritmos y de ellos hace partícipe al lector: Allí estaba ahora pensando que tocar el bongó o la tumba o la paila [...] era estar solo, pero no estar solo, como volar, digo yo [...] como volar digo como piloto, en un avión, viendo el paisaje aplastado, en una sola dimensión abajo, pero sabiendo que las dimensiones lo envuelven a uno y que el aparato, el avión, los tambores, son la relación, lo que permite volar bajo y ver las casas y la gente o volar alto y ver las nubes y estar entre el cielo y la tierra, suspendido, sin dimensión, pero en todas las dimensiones, y yo allí picando, repicando, tumbando, haciendo contracanto, llevando con el pie el compás, midiendo mentalmente el ritmo, vigilando esa clave interior que todavía suena, que suena a madera musical aunque ya no está en la orquesta, contando el silencio, mi silencio, mientras oigo el sonido de la orquesta, haciendo piruetas, clavados, giros, rizos, con el tambor de la izquierda, luego con el de la derecha, con los dos, imitando un accidente, una picada, engañando al del cencerro o al trompeta o al bajo, atravesándome sin decir que es un contratiempo, haciendo como que me atravieso, regresando al tiempo, cuadrando, enderezando el aparato y por último aterrizando... (Cabrera Infante 1999: 123) El mulato Sergio Ribot "Eribó", bongosero y compañero de juergas de los tristes tigres nos describe sus sentimientos durante una actuación, se imagina que está pilotando un avión. GCI echa mano metafóricamente de dilogías como los términos "picar" / "picada" (que en su sentido primario expresan la forma de tocar el instrumento de forma sincopada7 y en un segundo determinan la forma vertical de descenso de un avión), "tumbar", "haciendo piruetas, clavados, giros, rizos", "atravesándome sin decir que es un contratiempo", "imitando un 7 Característica de la influencia africana que, junto a la poliritmia, es aliciente especial de la música cubana. 5 accidente, una picada" (que en su acepción primera expresan cadencias y variaciones características del juego del tambor en su competición polirítmica con el resto de la orquesta y en la segunda describen las arriesgadas figuras realizadas por el piloto del avión), "regresando al tiempo, cuadrando, enderezando el aparato y por último aterrizando" (refiriéndose en su sentido primario a la reintegración rítmica y sumisión del tambor al resto de la orquesta). El término "volar" se convierte así en expresión plástica del grado extático que alcanza el bongosero durante la interpretación musical. La acumulación de gerundios en esta descripción acentúa el carácter inmediato, espontáneo e improvisador de la actividad del músico. Diversidad lingüística como distintivo social y cultural GCI usa la polifonía lingüística como reflejo de un periodo histórico que comienza en Cuba en los años 1930 y que se caracteriza por la migración masiva de guajiros a la gran urbe metropolitana. Muchos de ellos provienen de la provincia de Oriente, donde el mestizaje y la influencia de la jerga africana son muy pronunciados, dándose una gran variedad de realizaciones fonéticas del castellano-cubano hablado. La capacidad de expresión correcta, la influencia de modismos y las desviaciones lingüístico-fonéticas se convierten en una tarjeta de presentación de los protagonistas de TTT y en una fuente del humor, del ingenio y de la chocarrería popular, pero también en un distintivo social entre los tristes tigres, cultos parranderos y sus bellas acompañantes nocturnas de procedencia humilde y poco cultas (son otras, sus nada despreciables cualidades), como muestran los dos ejemplos siguientes, procedentes ambos de "Debutantes". Monólogo exterior de Magdalena Cruz, que describe la ruptura con la persona en cuya casa ha sido acogida a su llegada a La Habana: La dejé hablal así na ma que pa dale coldel y cuando se cansó de metel su descalga yo le dije no que va vieja, tu etás muy equivocada de la vida (así mimo), pero muy equivocada: yo rialmente lo que quiero e divestime y dígole, no me voy a pasal la vida como una momia aquí metía en una tumba désas en que cerraban lo farallone y esa gente. (Cabrera Infante 1999: 40) Conversación telefónica de Beba Longoria con su amiga Livia: ¿Livia? Beba, Beba Longoria. La misma. ¿Cómo andas miamiga? Me alegro verdá. Yo, en el duro. No, qué va miamiga, sanita comuna mansanita. A, no hase mucho pero tengo la vos tomade todas maneras. Sí debe ser el sueño. El que puede puede y el que no que se tire al mar que hay de sobra. Tú me conoce que yo siempre sío dormilona, media haraganota así y ahora que puedo aprovecho. Bueno al pie del coco se bebe el aua desía miabuela y yo digo que hay que descansar donde uno se cansa. ¿Yo? La misma la misma siempre. ¿Y por quiba cambiar? (Cabrera Infante 1999: 50) 6 La forma de expresión de estas "aves nocturnas" habaneras es muy diferente de la de los tristes tigres Arsenio Cué, Silvestre Isla, Códac y sus amigos, que, a pesar de provenir también en parte de provincias son individuos con conocimientos de diferentes idiomas, inquietudes por los más variados temas relacionados con la cultura, la filosofía, el cine, la música y por supuesto por la literatura universal (cuyas claves comparten) y se proclaman así en avanzadilla intelectual del mundo culto de la urbe cosmopolita habanera. En contadas ocasiones, los intelectuales trasnochadores reciben, sin embargo, lecciones inesperadas de cultura general: Una vez Arsenio Cué venía en una máquina de alquiler y el chofer estaba oyendo música y Silvestre y él se pusieron a discutir en el taxi si lo que se oía por el radio (porque era música clásica) era Haydn o Handel, y el chofer que los deja hablar y luego dice: —Caballeros, ni Jaidén ni Jándel. Es Mósar. La sorpresa en la cara de Cué debió ser o parecer la misma que ahora. —¿Y como usted lo sabe?-preguntó Cué. —Porque lo dijo el locutor. Arsenio Cué no se podía quedar callado. —¿Y a usted, un chofer, le interesa esa música? El chofer, sin embargo, tuvo la última palabra. —¿Y a usté, un pasaje, le interesa? (Cabrera Infante 1999: 118-119) Función literaria de los dos personajes La Estrella y Bustrófedon Los exponentes más claros de la oralidad en esta novela son La Estrella, magistral cantante negra de boleros, analfabeta y sin ninguna formación musical, y Bustrófedon, el magomalabarista de las palabras que, sin embargo, no deja constancia escrita de sus creaciones lingüísticas: solamente una grabación magnetofónica de la parodia del estilo literario de varios escritores cubanos en "la muerte de Trotsky". Representan dos clases sociales distintas y distantes, que confluyen en la vida nocturna habanera. GCI describe así a La Estrella por boca del fotógrafo Códac: [...] comenzó a cantar una canción desconocida, nueva, que salía de su pecho, de sus dos enormes tetas, de su barriga de barril, de aquel cuerpo monstruoso, y apenas me dejó acordarme del cuento de la ballena que cantó en la ópera, porque ponía algo más que el falso, azucarado, sentimental, fingido sentimiento en la canción, nada de la bobería amelcochada, del sentimiento comercialmente fabricado del feeling, sino verdadero sentimiento y su voz salía suave, pastosa, líquida, con aceite ahora, una voz coloidal que fluía de todo su cuerpo como el plasma de su voz y de pronto me estremecí. (Cabrera Infante 1999: 76-77) Bustrófedon, un "alter ego" de GCI, es un intelectual proveniente de las clases sociales acomodadas, buen conocedor del mundo literario que representa la cultura refinada. Su obsesión son las palabras, las posibilidades de manipularlas en un continuo proceso creativo: 7 Bustrófedon siempre andaba cazando palabras en los diccionarios (sus safaris semánticos) cuando se perdía de vista y se encerraba con un diccionario cualquiera, [...] le decía a Silvestre, que eran mejor que los sueños, mejor que las imaginaciones eróticas, mejor que el cine. Mejor que Hitchcock, vaya. Porque el diccionario creaba un suspenso con una palabra perdida en un bosque de palabras...y había la palabra equivocada y la palabra inocente y la palabra culpable y la palabra-asesina y la palabra-policía y la palabra-salvadora y la palabra fin, y que el suspenso del diccionario era verse uno buscando una palabra desesperado arriba y abajo del libro hasta encontrarla y cuando aparecía y veía que significaba otra cosa era mejor que la sorpresa en el último rollo. (Cabrera Infante 1999: 237). Bustrófedon es una fuente inagotable de creaciones lingüisticas, para ello usa el humor y la digresión como sus armas principales. Una de sus manías es la de anteponer el prefijo "Bustró" a muchos de los nombres y palabras que inventa: El era Bustrófedon para todos y todo para Bustrófedon era él. No sé de dónde carajo sacó la palabrita - o la palabrota. Lo único que sé es que yo me llamaba muchas veces Bustrófoton o Bustrófotomatón o Busnéforoniepce, depende, dependiendo y Silvestre era Bustrófenix o Bustrofeliz o Bustrófitzgerald [...] y una novia de él se llamó siempre Bustrofedora y su madre era Bustrofelisa y su padre Bustrófader, y ni siquiera puedo decir si su novia se llamaba Fedora de veras o su madre Felisa y que él tuviera otro nombre que el que él mismo se dio. (Cabrera Infante 1999:229) Todo encuentro con sus amigos habaneros se convierte en un happening lingüístico, en el que los juegos de palabras, los chascarillos (ya existentes o inventados), los diálogos libreasociativos brotan por doquier para el deleite común de todos los participantes. Pero no todos comprenden su humor o están dispuestos a seguirle el juego: [...] llegamos y no se había sentado cuando llamó al camarero. Bustrómozo, dijo y ya ustedes saben cómo son los camareros en La Habana tarde en la noche, que no les gusta que los llamen por su nombre: ni camareros ni mozos ni dependientes ni cosas por el estilo, así que vino el tipo con una cara más larga que la cola de una boa. [...] Bustrósotros, dijo, v-va, vamos a cocomer, dijo imitando un gago este Bustrófunny-man y el camarero (o como se llame) lo miró mortalmente. (Cabrera Infante 1999:230) El vacile culto al que se entregan Bustrófedon y sus amigos es sin duda uno de los grandes alicientes de esta obra. Crean hilaridad en el lector que se hace partícipe de una continua cadena de ingeniosas invenciones y elucubraciones. Bustrófedon y sus amigos usan también el humor y la digresión como formas de desautorizar y oponerse al discurso oficial, de anteponer otras formas de interpretar la realidad, haciendo gala así del celebérrimo choteo cubano, a menudo comparado con la picaresca andaluza. Parafraseando e interpretando libremente expresiones de la vida cotidiana, expresan el desdén por la autoridad. Este "remedio" popular ha sido indudablemente de gran importancia en una sociedad que como la cubana ha conocido a lo largo del siglo XX diversos régimenes autoritarios. Valga aquí la cita del famoso ensayo de Jorge Mañach sobre el choteo cubano: 8 No todas las autoridades son lícitas o deseables, y por eso siempre fué la burla un recurso de los oprimidos - cualquiera que fuese la índole de la opresión. Al par que uno de los grandes padecimientos del cubano, la burla crónica ha sido una de sus grandes defensas. Le ha servido de amortiguador para los choques de la adversidad; de muelle para resistir las presiones políticas demasiado gravosas y de válvula de escape para todo género de impaciencias. En otras palabras, ha sido entre nosotros un descongestionador eficacísimo. Como su operación consiste en rebajar la importancia de las cosas, es decir, en impedir que éstas nos afecten demasiado, el choteo surge en toda situación en que el espíritu criollo se ve amargado por una autoridad falsa o poco flexible. (Mañach 1969: 65-66) Bustrófedon muere todavía joven y deja secuela en sus amigos y admiradores, que se convierten en portavoces de su discurso lingüístico-literario que hace continuamente uso de la parodia y de los juegos de palabras. ¿Cuál es el sentido del devenir de los tristes tigres en la noche habanera, de su continua esgrima lingüística (como nos lo muestran sobre todo Arsenio Cué y Silvestre Isla, los principales alumnos de Bustrófedon, en el capítulo final "Bachata")? Puesto en boca de una de sus bellas amigas: ¿Cuál es el sentido de "tanta habladera y complicadera"? Es, ante todo, una forma de buscar sentido a la propia existencia a través de un proceso creativo. La Estrella y Bustrófedon, estos dos portavoces de la cultura oral no se dejan someter. Cada uno a su manera opone resistencia a las convenciones establecidas: la descomunal cantante de boleros se niega a ser acompañada por orquestas, coros o por cualquier instrumento musical y el inventor de palabras se resiste a dejar constancia escrita de sus creaciones verbales. Bustrófedon, el literato virtual que no escribió nada, considera [...] que la única escritura posible estaba escrita en los muros [...] la otra literatura hay que escribirla en el aire, queriendo decir que había que hacerla hablando. (Cabrera Infante 1999:285). Se unen así elementos de la "alta" cultura y de la cultura popular en el intento de subvertir las normas establecidas. Para ello, GCI se basa en una larga tradición literaria, de la que es epicentro y punto de referencia el Quijote y que ha sido adoptada posteriormente, sobre todo en la literatura anglófona del siglo XVIII, con obras como La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy de Laurence Sterne. Figuras retóricas y semánticas Severo Sarduy resalta en su ensayo sobre los rasgos característicos del neobarroco cubano el cuidadoso trabajo que se esconde detrás de los continuos juegos de palabras en TTT : En Tres tristes tigres, cuyo título es ya una aliteración y uno de cuyos personajes lleva precisamente el nombre de Bustrófedon, el impulso de la escritura surge precisamente de 9 la atención que se presta a los gramas fonéticos. Si esta obra [...] llega a ser humorística, es justamente porque toma el trabajo de los gramas en serio. (Sarduy 1999: 1398) En contraposición a lo que pudiera pensarse y precisamente debido a la incorporación de la oralidad, la lectura de TTT no resulta fácil. Esto no solamente se debe a la fragmentación intencionada de la narración, sino a los dos planos de enunciación que se intercalan continuamente en esta obra. Isabel Román cita en este contexto al teórico Todorov: Todorov explica que el grado de "opacidad" del lenguaje literario narrativo se relaciona en buena medida con la distribución de dos planos de enunciación diferente: aquel que narra hechos propiamente, es decir, que sostiene el desarrollo narrativo de la historia, y aquel que pertenece al "discurso", en el cual el enunciado no adquiere significación por su referencia a una realidad, sino que muestra su significado a partir de sí mismo. En este segundo plano se reafirma la presencia del propio lenguaje: las palabras en él reenvían al tema de la enunciación, no a una representación exterior. (Román 1993: 41) Es este segundo plano el que crea dificultades al lector que busca en la linealidad y continuidad la posibilidad de "engancharse" al hilo de una narración, y que corre aquí continuamente peligro de perderse en los múltiples recovecos de juegos lingüísticos incrustados en la historia. Sin embargo, es este plano el que valoriza la obra, ya que GCI nos muestra aquí sus artimañas de prosista y su taller de cincelaje lingüístico. Refranes, dichos y chascarrillos Muchas de las figuras retóricas en TTT están inspiradas en la cultura popular. Se trata de refranes, de dichos y de chascarillos que son fácilmente identificables por el lector, su manipulación crea hilaridad y puede hasta resultar contagiosa para el lector no precavido. Se trata de frases breves y sentenciosas que expresan una experiencia de validez general. Creadas generalmente sobre una imagen, tienen un gran poder figurativo. Expresan mediante la analogía, de manera instantánea y concreta, un pensamiento, un concepto que necesitaría varias oraciones para ser descrito. GCI incorpora una gran variedad de sentencias populares, pero siempre manipulando ó transformando su sentido, usándolas a menudo en forma de parodia y haciendo, así, que su uso vaya más lejos del puro folclorismo. Roberto Fernández se ha tomado el trabajo de crear un compendio de refranes citados y manipulados en TTT8 y observa con acierto que, casi siempre, detrás del refrán hay algo más, que a veces éstos sirven para que los personajes escondan sus sentimientos o para que expresen su reticencia ante las adversidades de la vida. (Fernández 1991: 272). 8 Fernández distingue hasta nueve diferentes categorías de refranes en TTT: ramilletes de refranes, variantes regionales, proverbios bíblicos, refranes literales, paradojas, reticencias, parodias, refranes de procedencia dudosa y refranes y frases proverbiales cubanas. 10 Efectos acústicos El recurso a los elementos fónicos es tan frecuente que casi podríamos hablar de TTT como una composición de efectos acústicos. La multiplicidad de figuras y de juegos rétoricos con carácter fónico en TTT han sido analizados por Isabel Román, que se refiere a las "contigüedades fónicas" de la obra destacando entre otros elementos la paronomasia y el calambur (Román, 1993). Por su carácter a menudo obvio y de "chiste fácil", este tipo de juegos retóricos no gozan en general de una alta consideración en los tratados teóricos de literatura española, recomendándose su uso parsimonioso, en sólo contadas ocasiones y con fines muy precisos9. No es este el caso de TTT: GCI se salta a la torera las leyes del "buen escribir", exponiendo al lector a un verdadero alud de figuras retóricas, echando mano para ello incluso de voces en otros idiomas. [...] ¿Y Magalena? Es la misma muchacha? ¿Estás seguro? ¿Por qué tus preguntas vienen en tres? Everything happens in trees, diría Tarzán. (Cabrera Infante 1999: 465) GCI se apoya para este ingenioso juego de palabras en el dicho inglés "Everything happens in three". Otro recurso retórico utilizado hábilmente por GCI es el de las falsas etimologías: Iba por la acera cuando la vi [...]. Se lo dije a Cué. ¿Quién? - me dijo [...] Spermaceti. Sperm-whale. Vallena de esperma. [...] Tremenda mulata. (Cabrera Infante 1999: 399) GCI juega aquí con el término "sperm-whale" que designa una especie de ballenas. La traducción literal (pero incorrecta) sería "ballena de esperma". Cambiando la ortografía crea el calambur: "va-llena de esperma". ¿Cuál es la finalidad de estos –literariamente hablando– arriesgados juegos rétoricos? A primera vista, la de provocar hilaridad en el lector a través de lo inesperado, lo desenfadado e ingenioso de estos juegos. En un segundo plano, GCI va más lejos: quiere dejar constancia de su capacidad creativa, de cómo rompiendo convenciones lingüísticas, tergiversando y manipulando palabras (los significantes) se puede aumentar el efecto literario del significado o incluso crear nuevos significados. 9 En este contexto cabe mencionar la polémica generada en el ámbito literario hispánico por novelas de Julián Ríos como Monstruario (Ríos, 1999), pues en ellas el autor despliega un exhaustivo repertorio de juegos lingüísticos y manipulaciones verbales (paronomasias, neologismos, aliteraciones, usos intertextuales, extranjerismos). Parte de la crítica literaria destaca la falta de contenido narrativo y la búsqueda fácil de la complicidad afectiva del lector (García-Posada, 1999). 11 GCI se apoya en su cometido en obras anglosajonas como Alice in Wonderland de Lewis Carroll y Finnegan's Wake de James Joyce, donde la tradición de manipular el lenguaje goza de un prestigio más alto que en la literatura de habla española. En palabras de Carlos Fuentes: no es sólo el primer maestro latinoamericano de esta categoría central de la lengua inglesa, el pun o calambur; al crear su propio Spunish language, castiga al castellano con todas las extrañezas en las que puede renovarse, reconocerse y contaminarse; pero al mismo tiempo, destruye la fatal tradición de univocidad de nuestra prosa [...] dos, tres, diez raíces diferentes se entretejen para hacer de una sola palabra un nudo de significados, cada uno de los cuales puede desembocar sobre, o unirse a otros centros de alusiones. (Román 1993: 51) El error como fuente de creación La integración de elementos orales en un discurso narrativo puede convertirse en una fuente de malentendidos –intencionados o no–, pero también de invenciones lingüísticas al interpretar y / o reproducir el recipiente de una forma diferente lo dicho por el emisor. Esta situación es especialmente pronunciada en la traducción de textos literarios. En un texto traducido se hallarán –en mayor o menor medida– errores de interpretación por parte del traductor. Aún si la traducción es impecable, nos encontraremos ante un problema básico: ¿cómo traducir expresiones características de una cultura y una lengua a otra en la que aquellas expresiones no existen o tienen un significado muy diferente? El traductor puede optar por dos soluciones: 1) producir una traducción literal ajustándose a las equivalencias lexicales de los significantes traducidos y mantener estrictamente la sintaxis original o 2) crear equivalencias lingüísticas que –según su entender– se atengan lo más fielmente posible al sentido de los significados y respeten el orden sintáctico de la lengua a la cual se traduce. El primer procedimiento se usa frecuentemente en traducciones computerizadas, que debido a las diferencias sintácticas y la multiplicidad de significados pueden derivar en traducciones incomprensibles10. El segundo procedimiento, obviamente el más común, requiere conocimientos lingüísticos y culturales de ambas lenguas por parte del traductor. La obsesión por la traducción correcta se refleja en TTT en la figura del escritor Silvestre Isla, alter ego de GCI, que no perdona al "traductor-traidor"11: [...] me quedé dormido y dormí toda la noche y el día entero y un pedazo de otra noche ya que era de madrugada cuando desperté y todo estaba en silencio [...] y me volví a 10 11 De este problema semiótico se ocupa a fondo Umberto Eco en su tratado sobre la búsqueda de la lengua perfecta: el carácter dual de la gran mayoría de las lenguas occidentales (cierto / falso de cada significado) impide la traducción literal de sus significantes (Eco 1994). Se trata de un error de traducción en la versión española de El Viejo y la Mar de Ernest Hemingway cometido por el escritor y traductor gallego-cubano Lino Novás Calvo que, erroneámente, traduce por "leones marinos" lo que en el texto inglés equivale a "leones (en una playa africana)". Como es sabido, Lino Novás Calvo es uno de los siete escritores cubanos cuyo estilo es parodiado en TTT por GCI en el capítulo "La muerte de Trotsky referida por varios escritores cubanos, años después –o antes". 12 quedar durmiendo dreamiendo soñando con los leones marinos de la página setenta y tres: morsas: sea-morsels. Tradittori. (Cabrera Infante 1967: 487) Una buena muestra de la problemática de las traducciones nos es ofrecida en TTT en el capítulo "Los visitantes", un supuesto reportaje turístico escrito originalmente en inglés por el Sr. Campbell, hispanista norteamericano, de visita con su esposa en La Habana. La traducción del reportaje va a ser publicado en una revista cubana. Rine Leal (compañero periodista de GCI en la vida real) confecciona una traducción literal del texto inglés ("El cuento de un bastón seguido de vaya qué correcciones de la Sra. de Campbell"). La traducción literal tiene que ser corregida urgentemente por Silvestre Isla para poder ser publicada ("Historia de un bastón y algunos reparos de Mrs. Campbell"). Ambas traducciones son servidas al lector de TTT en orden inverso, dándose la peculiaridad de que la traducción original (que se presenta al lector posteriormente a la corregida), pese a ser difícilmente comprensible y prestarse a malentendidos, resulta mucho más divertida que la corregida. También muestra al lector la imposibilidad de traducir literalmente ciertas expresiones idiomáticas, siendo preferible mantener éstas en el idioma original o, en caso extremo, omitirlas. Veamos un pasaje de ambas versiones, comenzando con la original: Arribamos a La Habana un viernes por la tarde y bien caliente tarde que fue, con este techo bajo de gordas, pesantes nubes oscuras. Cuando el barco entró en la Bahía el piloto del canal simplemente apagó la brisa que refrescó la travesía. Había fresco y de pronto no había. [...] Estábamos bien metidos en la infestada de mosquitos, endémica con malaria, poblada por bosque de lluvia Zona Tórrida. Se lo dije así a la Sra. Campbell y ella respondió por supuesto a su vez: ¡Miel, éste es el Trópico! (Cabrera Infante 1999: 204-205) Y el mismo pasaje en la segunda versión corregida: Llegamos a La Habana un viernes alrededor de las tres de la tarde. Hacía un calor terrible. Había un techo bajo de gordas nubes grises, negras más bien. Cuando el ferry entró en el puerto se acabó la brisa que nos había refrescado la travesía, de golpe. [...] Estábamos en la zona tórrida. Se lo dije y me respondió: Honey, this is the Tropic! (Cabrera Infante 1999: 191) Si bien la traducción literal no necesariamente deriva aquí en la invención de nuevos términos idiomáticos, la creación de estos modismos nos permite comprender por qué ciertos conceptos lingüísticos no necesariamente "funcionan" cuando son traspuestos de una lengua a la otra12. 12 Umberto Eco muestra a través de una serie de ensayos titulados acertadamente "Serendipities" cómo a lo largo de la civilización la búsqueda a partir de conceptos erróneos ha llevado a descubrimientos fortuitos y a veces hasta decisivos para el desarrollo de diferentes sociedades. Eco aplica esta observación a la búsqueda (infructuosa) a lo largo de la historia de la lengua perfecta, aquella que sirviera de código y canon universal para la comunicación entre diferentes culturas. Apunta Eco que, aunque el error no siempre lleva a algo correcto, gracias al manejo de conceptos erróneos se nos permite a menudo comprender por qué ciertos conceptos existentes son correctos. Cita, como ejemplo, la lengua inventada por Gabriel de Foigny para parodiar propuestas de lenguas perfectas. Gracias a esta parodia nos percatamos de las cualidades de nuestras lenguas imperfectas (Eco 1998). 13 Coda El uso de la oralidad en la escritura no solamente cumple una función estética, reavivando y concediendo autenticidad a los diálogos, sino que expresa el ingenio y la creatividad de una cultura, conviertiéndose así en método legítimo para dejar constancia de las formas de pensar de una época y de sus contradicciones. No me cabe más que, para terminar, echar mano de esa caja de resonancia y originalidad creativa que ha sido y es el opus magnum de Cervantes. Como ejemplo, en el preámbulo del Quijote se encuentra el diálogo anacrónico entre dos célebres cuadrúpedos, que resume el sentir popular, el humor y la ironía agudizada por la carencia de medios, en una época caracterizada por su decadencia política y económica y, a la vez, por su gran creatividad literaria. En este sentido, GCI es un digno discípulo y continuador del gran creador del Siglo de Oro español, lo que le ha hecho merecedor del Premio Cervantes en 1997. Diálogo entre Babieca y Rocinante B. ¿Cómo estáis, Rocinante, tan delgado? R. Porque nunca se come, y se trabaja. B. Pues ¿qué es de la cebada y de la paja? R. No me deja mi amo ni un bocado. B. Andá, señor, que estáis muy mal criado, pues vuestra lengua de asno al amo ultraja. R. Asno se es de la cuna a la mortaja. ¿Queréislo ver? Miraldo enamorado. B. ¿Es necedad amar? R. No es gran prudencia. B. Metafísico estáis. R. Es que no como. B. Quejaos del escudero. R. No es bastante. ¿Cómo me he de quejar en mi dolencia, si el amo y escudero o mayordomo son tan rocines como Rocinante? (Cervantes 1998: 94-95). Bibliografía Cabrera Infante, Guillermo (1986): La Habana para un infante difunto, Esplugues de Llobregat (Barcelona): Plaza & Janes. Cabrera Infante, Guillermo (1999): Tres tristes tigres (primera edición: 1967), Barcelona: Seix Barral. Cervantes, Miguel de (1998): Don Quijote de la Mancha I, Madrid: Cátedra. Eco, Umberto (1994): Die Suche nach der vollkommenen Sprache, München: C. H. Beck. 14 Eco, Umberto (1998): Serendipities. Language & Lunacy, New York: Columbia University Press. Fernández, Roberto (1991): "El refranero en T.T.T", en Revista Iberoamericana (LVII), pp. 265-272. García-Posada, Miguel (1999): "Los sueños de la novela y de la razón. Fantasmagorías y visiones, en la última novela de Julián Ríos", en Babelia / El País (Número 386, 10 de abril de 1999). Mañach, Jorge (1969): Indagación del choteo (primera edición: 1928), Miami (Florida): Mnemosyne Publishing Inc. Marcone, Jorge (1997): La oralidad escrita. Sobre la reivindicación y re-inscripción del discurso oral, Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muñoz Maldonado, Aura (1999): Escritura y oralidad en Tres Tristes Tigres de Guillermo Cabrera Infante, New Brunswick: Rutgers, The State University of New Yersey. Ríos, Julián (1999): Monstruario, Barcelona: Seix Barral Rodríguez Monegal, Emir (1974): Narradores de esta América (II), Buenos Aires: Alfa Argentina. Román, Isabel (1993): La invención en la escritura experimental. Del barroco a la escritura experimental, Universidad de Extremadura: Trabajos del Departamento de Filología Hispánica, vol. 12. Sarduy, Severo (1999): "El barroco y el neobarroco", en Guerrero, Gustavo y Wahl, Francois (eds.): Severo Sarduy. Obra Completa (II), Madrid: Galaxia Gutenberg, pp. 1385-1404. Souza, Raymond D. (1996): Guillermo Cabrera Infante: Two Islands, Many Worlds, Texas: University of Texas Press.