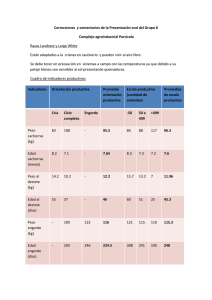

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

Anuncio