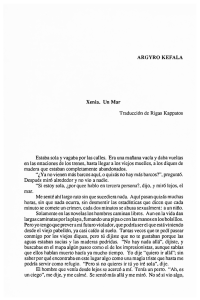

El que pierde gana

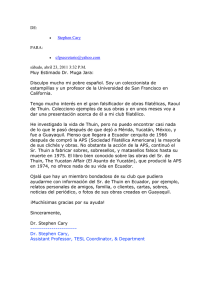

Anuncio