El entierro de Genarín

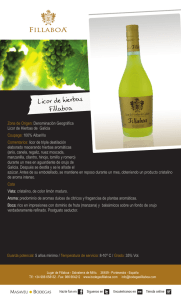

Anuncio