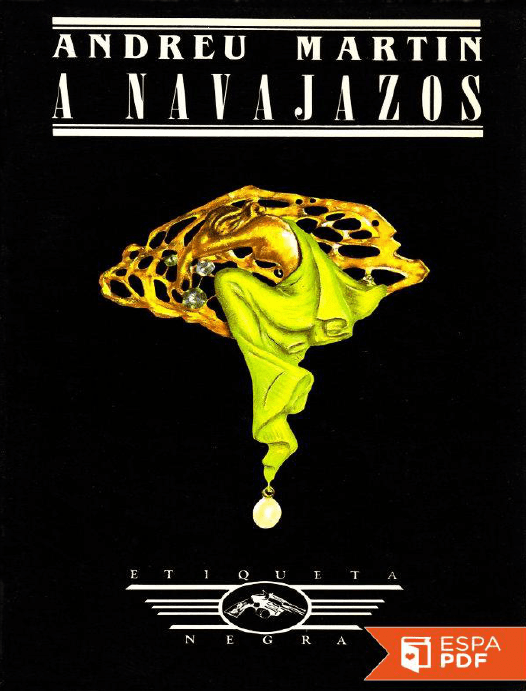

A navajazos

Anuncio