So similar, so different - FCEA - Facultad de Ciencias Económicas y

Anuncio

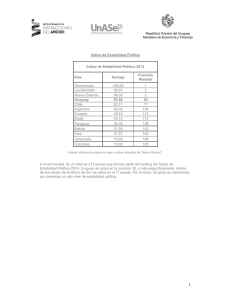

1 Tan similares, tan diferentes: Nueva Zelanda y Uruguay en la economía mundial 1 Jorge Álvarez y Luis Bértola Universidad de la República, Uruguay 1. Introducción Nuestro objetivo en este capítulo es esbozar una historia comparativa sobre el desempeño económico de dos pequeñas economías de nuevo asentamiento europeo como Nueva Zelanda y Uruguay, desde la primera globalización hasta la actualidad. En particular, nos proponemos comprender dos hechos estilizados que presentaremos en la Sección 1. En primero término, por qué ambas economías tuvieron altos ingresos per cápita en las primeras décadas de nuestro período, comparado con la mayoría de los países de la economía mundial, y por qué ambos países tendieron a rezagarse de forma constante, a lo largo del siglo XX, a escala internacional. En segundo lugar, por qué Nueva Zelanda siempre tuvo ingresos por habitante más altos que Uruguay y por qué la brecha entre los dos países creció, en particular, entre 1930 y 1970. Examinaremos las respuestas a estas preguntas en tres diferentes períodos: la llamada primera globalización (1870 – 1913), el período 1913 – 1970, caracterizado por la de-globalización (si la expresión vale) y por el crecimiento impulsado por el estado, y las últimas décadas del siglo XX. En este capítulo, brindamos una interpretación concisa sobre el desempeño relativo de ambas economías que se apoya en un conjunto de trabajos realizados en los últimos años por nuestro equipo de investigación en la Universidad de la República, Uruguay, y por otros académicos alrededor del mundo. Nuestro principal argumento es que ambos países compartieron algunas características comunes asociadas a la denominada dotación de recursos: clima templado, abundancia de tierra con relación a la población, y una alta tasa de inmigración de origen europeo. Estos factores pueden ayudarnos a explicar la primera característica común entre ambos países: los altos ingresos iniciales y la subsecuente pérdida de posición relativa en la economía mundial. El problema central que nos 1 Versión en español de: Álvarez, Jorge & Bértola, Luis (2010) “So similar, so different: New Zealand and Uruguay in the world economy” In Settler Economies in World History. C. Lloyd, Jacob M. and R. Sutch editors. Published by Brill Publishers, Leiden, in their series on Global Economic History, Australia (forthcoming) 2 interesa analizar es cómo la disponibilidad de recursos altamente demandado por el mercado mundial, coincidentemente con la revolución de los transportes y la reducción de los costos del comercio, permitió que estos países alcanzaran niveles de exportaciones per cápita y niveles de ingresos muy altos, entre otro factores, por las grandes ventajas comparativas para la producción de commodities con respecto a los países productores europeos. Con el paso del tiempo, estas ventajas comparativas basadas en los recursos naturales tendieron a perder su capacidad para transferir dinamismo a la economía. A lo largo del siglo XX, la economía mundial fue desarrollando nuevas ventajas competitivas, pero con condiciones menos favorables vinculadas a la geografía, a las economías de escala y de aglomeración. Los sucesivos intentos para cambiar el patrón de desarrollo tuvieron cierto éxito en contrarrestar, pero no en revertir, la tendencia declinante de ambos países en el largo plazo. Nuestro segundo principal argumentos es que las causas de los diferentes desempeños exhibidos por ambos países responden a un complejo entramado de factores de carácter económico, social y político, específicos de cada sociedad. En pocas palabras, la dotación de recursos enmarcó el desarrollo institucional y determinó, en gran parte, los niveles iniciales de PBI per cápita. Sin embargo, pensamos, que los factores institucionales –aquellos que afectan la economía, la demografía, la sociedad y la política- son la principal explicación de la forma en que los recursos disponibles fueron utilizados, transformados e incrementados. En ambos países este conjunto de factores delinearon los límites para la transformación estructural. 2. Dos hechos estilizados 2.1. Un alto punto de partida y un largo deterioro Como puede verse en el Cuadro 1, en 1870 Nueva Zelanda y Uruguay se encontraban entre las naciones más ricas del mundo, en términos de los niveles del PBI per cápita alcanzados. Ambos países conservaron una posición relativamente alta en el ranking mundial hasta la década de 1950, ingresando luego en una trayectoria declinante. Sin embargo, la evolución del PBI per cápita de nuestras dos pequeñas economías de nuevo asentamiento muestra un declive constante comparadas con la media ponderada de las cuatro naciones líderes durante la mayor parte de nuestro período (Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña). Más allá de algunas 3 fluctuaciones y algunas diferencias en períodos de tiempo relativamente cortos, la similitud entre los dos países es evidente como se puede ver en el Gráfico 1. Nueva Zelanda y Uruguay no solo comparten estas tendencias, también comparten otras características fundamentales. Ambos países tienen un clima templado, ambos países tuvieron una población original escasa (con una alta relación tierra/población), y ambos países tuvieron tierra disponible para producir commodities similares a las producidas en Europa. Una diferencia fue que Nueva Zelanda tuvo considerables reservas de minerales mientras Uruguay no. 2.2. Una permanente, si no creciente, ventaja de Nueva Zelanda sobre Uruguay Uruguay siempre tuvo niveles de PBI per cápita menores que los de Nueva Zelanda. Como muestra el Gráfico 2, hasta la década de 1930 el PBI per cápita de Uruguay fluctuó alrededor del 62 % del PBI per cápita de Nueva Zelanda, y después el promedio fue 48%. La transición hacia menores niveles relativos de PBI per cápita de Uruguay comparados con Nueva Zelanda tuvo lugar en el contexto del largo estancamiento del sector ganadero uruguayo que se inició en las primeras décadas del siglo XX y fue seguido por el estancamiento del sector industrial que comenzó a mediados de la década de 1950, proceso que se extendió hasta mediados de la década de 1970. El desempeño relativo mostró un comportamiento cíclico claro, que refleja bien el ciclo tipo Kuznets del crecimiento del PBI per cápita de Uruguay (Bértola & Lorenzo, 2003): cuando Uruguay atravesó fases de rápido crecimiento acortó la brecha de ingresos con Nueva Zelanda hasta cierto nivel, es decir, hubo alguna clase de convergencia condicional. Esto sucedió durante los ciclos de expansión de las décadas de 1880 y 1900 hasta 1913, durante la década de 1920, en la década posterior a la Segunda Guerra Mundial y en las décadas de 1970 y 1990. Por el otro lado, durante las fases declinantes del ciclo de Kuznets, Uruguay empeoró claramente su desempeño con relación a Nueva Zelanda, rezagándose aún más. En otras palabras, estas fluctuaciones del PBI per cápita de Uruguay con relación al de Nueva Zelanda es otra forma de ver el hecho que Uruguay ha mostrado una mayor volatilidad que Nueva Zelanda. Esto ha sido estudiado por Carbajal y de Melo (2007) y por Oddone (2008). 4 3. Explicando el alto punto de partida de los dos países y la tendencia de rezago de largo plazo con relación a los líderes de la economía mundial Ambos países están situados en el hemisferio sur, Nueva Zelanda entre los paralelos 34 y 47, y Uruguay entre los paralelos 30 y 35. Mientras la extensión territorial de Nueva Zelanda es mayor (270 mil kilómetros cuadrados), que la de Uruguay (188 mil kilómetros cuadrados) ambos países tienen alrededor de 16 millones de hectáreas productivas. Nueva Zelanda está rodeada por el Océano Pacífico y el Mar de Tasmania, y su topografía montañosa determina un régimen pluvial más regular que el de Uruguay, aunque la cantidad de lluvia promedio en el año es similar en ambos países (992 mm. en Nueva Zelanda, 1.005 mm. en Uruguay, ver Cuadro 2) Ambos países tuvieron una pequeña población nativa. En 1828, la población nativa de Uruguay, compuesta fundamentalmente por Charrúas y Guaraníes, no superaban los 30 mil. En 1800, la población Maorí en Nueva Zelanda se estima era de 100 mil o 150 mil, pero según el censo de población en 1858-57, esta población fue reducida a 57 mil (Hawke, 1985). En ambos casos, la colonización tuvo un fuerte impacto negativo sobre la población nativa. En los comienzos del siglo XIX ambos países estuvieron al margen de los principales mercados del mundo. Integraban regiones claramente marginales que, en términos económicos, estuvieron fuera del alcance de los países europeos. Los costos de transporte fueron tan altos que, con excepción de algunos productos muy valiosos con relación a su peso y extraídos o producidos con muy bajos costos, la producción no fue competitiva en los mercados dinámicos europeos. Dos diferentes procesos tuvieron lugar durante el siglo XIX. 1) La revolución de los transportes produjo una caída constante en los costos de los fletes, lo que impactó más fuertemente en el comercio de bienes con una alta relación peso – valor. De este modo, el mundo se convirtió en un espacio económico más pequeños al reducirse considerablemente las distancias. 2) En Europa, la industrialización y la urbanización causaron una creciente demanda de alimentos y materias primas que la oferta doméstica no podía satisfacer. La expansión de la “frontera” europea fue estimulada por esta demanda creciente y por el desarrollo de las nuevas tecnologías del transporte que hizo cada vez más fácil el acceso a los distintos rincones del mundo. Estas dos tendencias pusieron de manifiesto la brecha entre los costos de producción de las commodities entre Europa y las regiones del ultramar, dando a los países 5 periféricos la oportunidad de recibir importantes rentas por la producción de sus tierras. No obstante, esta renta diferencial fue capturada, en parte, por los países europeos a través de las diferentes redes de comercio y distribución tanto internacional como doméstica, controladas predominantemente por los propios países europeos. Al mismo tiempo, la productividad en las regiones periféricas aumentó como efecto de una serie de factores como el desarrollo de la infraestructura (puertos, ferrocarriles, canales, etc.), la concreción de diversas transformaciones políticas e institucionales, y las mejoras de las técnicas agrarias. Estos cambios ampliaron la brecha de los costos de producción entre la periferia y Europa. Como resultado, la posición de la tierra de acuerdo a su productividad marginal en las diferentes regiones del mundo cambio drásticamente: las tierras que habían sido periféricas se transformaron en centrales (desde el punto de vista de su productividad marginal) y viceversa. Gracias a la reducción en los costos de transporte y al gran crecimiento de la productividad de las manufacturas, Nueva Zelanda y Uruguay mejoraron significativamente sus términos de intercambio hasta la Primera Guerra Mundial. Esta tendencia comenzó a cambiar alrededor de la primera década del siglo XX, conservando un nivel estable, aunque altamente fluctuante, hasta la segunda post guerra cuando esta tendencia se revirtió claramente. El deterioro de los términos de intercambio a partir de 1950 fue más pronunciado en Uruguay que en Nueva Zelanda (Gráfico 3) El impacto de la primera globalización sobre el precio de la tierra y sobre la relación renta / salario describe muy bien lo que sucedió (Gráfico 4). En ambos países este ratio se incrementó fuertemente hasta alrededor de la Primera Guerra Mundial, y luego la tendencia fue declinante en ambos países hasta la década de 1950. Hasta la década de 1870, la economía neozelandesa estuvo basada en la explotación extractiva de recursos naturales como madera y minerales. Estas actividades se agotaron en el corto plazo y no lograron sostener el crecimiento del país. Su declive (las exportaciones de oro representaron el 50 % de las exportaciones en 1870) explican por qué la posición relativa de Nueva Zelanda se deterioró rápidamente en la década de 1870 (Cuadro 3). La ganadería se transformó en la principal y más dinámica actividad económica tanto para el mercado interno como para la exportación. Durante la década de 1870, el gobierno neozelandés desarrolló un intenso programa de obras públicas, con la construcción de carreteras y vías férreas, que permitieron conectar las diversas regiones del país, y, de este modo, estimular el crecimiento de la producción agraria (Briggs, 2003; Prichard, 1970). 6 Durante el siglo XIX, la economía uruguaya se basó en el sector agrario. Hasta la década de 1860 el ganado vacuno fue la actividad más importante y sus productos, el cuero y el tasajo, los principales bienes de exportación. El comercio también jugó un papel importante, el puerto de Montevideo fue durante mucho tiempo el principal vínculo entre Europa y el Río de la Plata. Un paso importante hacia la diversificación de la producción agraria fue la introducción de la producción de ganado ovino, principalmente orientado a la exportación de lana. Adicionalmente, el consumo de corderos se convirtió en un componente importante de la dieta de la población rural. En la década de 1870 se concretaron cambios institucionales que fortalecieron el poder del Estado y consolidaron los derechos de propiedad de las elites terratenientes. Las inversiones británicas fueron muy importantes para el desarrollo de infraestructura, de los transportes y de los servicios, también para colocar deuda pública y para la industria frigorífica, de carnes congeladas y enfriadas (Finch, 1981). El Estado uruguayo pudo expandir sus actividades gracias a la interacción positiva de diversos factores: el aumento de la demanda internacional, los precios de las exportaciones, el saldo positivo de su balanza comercial, y el aumento de los ingresos fiscales gracias a los impuestos a las importaciones y al acceso relativamente fácil al mercado mundial de capitales. Un movimiento reformista tuvo lugar en la primera década del siglo XX, que condujo a la diversificación de las funciones del Estado y al desarrollo de una legislación social y laboral que fue avanzada en su tiempo (entre la que se destaca la jornada laboral de 8 horas introducida en 1915). Ambos países experimentaron altas tasas de crecimiento y altos niveles de PBI per cápita entre 1870 y 1912, como muestra el Cuadro 4. Este buen desempeño contó con el impulso del acelerado aumento de la población que tuvo lugar en este período. Ambos países atrajeron importantes contingentes de inmigrantes a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y duplicaron sus poblaciones entre 1870 y 1910 (Gráfico 5). Sin embargo, lo que puede ser considerado un buen desempeño queda opacado ante el hecho que ambos países perdieron terreno, en el período, con relación a los países industrializados. Hubo una tendencia de marcado rezago de Nueva Zelanda en la década de 1870 y una tendencia similar de Uruguay en la década de 1890, pero la situación de ambos países parece estabilizarse en los años previos a la Primera Guerra Mundial. El año 1913 parece haber sido un importante punto de quiebre para ambos países. Como muestra el Cuadro 4, entre 1913 y 1929 la tasa de crecimiento decreció significativamente en ambos países y aún fue negativa en el caso de Nueva Zelanda. El 7 período 1913 - 1950 fue de pronunciadas fluctuaciones. Los países líderes crecieron a un ritmo menor que en el período anterior y posterior. En Nueva Zelanda y Uruguay estas tendencias fueron similares, aunque con diferencias temporales. Nueva Zelanda experimentó una larga crisis en la década de 1920, debido a las rigideces impuestas por el patrón oro y al pobre desempeño de la economía británica. El desempeño de Nueva Zelanda mejoró durante la década de 1930 por efecto, en parte, de la recuperación británica y de los acuerdos comerciales que aseguraron el mercado británico para los productos de la Commonwealth. El desempeño de Uruguay en la década de 1920 fue mejor que en los años 30. En ambos países, hacia 1950, y a pesar del fuerte aumento de los precios de las materias primas luego de la Segunda Guerra Mundial, hubo un descenso del nivel previo a la Primera Guerra Mundial con relación a las cuatro economías desarrolladas. Enfrentados a los desafíos que impuso la Gran Depresión del mercado internacional en los años 30, ambos países tuvieron algún tipo de crecimiento conducido por el Estado que apuntó a diversificar la estructura productiva y reducir la dependencia doméstica de bienes del mercado internacional. En ambos casos, la diversificación productiva vino acompañada de importantes mejoras en servicios básicos como la educación, la salud y la legislación social. La edad dorada del capitalismo (1950 – 1973) tuvo consecuencias adversas para los dos países, en términos relativos, y el declive continuó también durante la llamada segunda globalización. El deterioro de los términos de intercambio afectó particularmente a los productos provenientes de regiones de clima templado como Nueva Zelanda y Uruguay, en particular, la caída significativa de los precios de la lana en el mercado mundial, debido específicamente a la competencia de las fibras sintéticas (Gráfico 3). Ambos países se vieron también afectados por el ingreso del Reino Unido a la Comunidad Económica Europea en 1973 y por la introducción de cuotas de importación para las carnes y los productos lácteos, lo que golpeó fuertemente a Nueva Zelanda. La crisis energética de la década de 1970 también tuvo un impacto negativo profundo sobre las balanzas comerciales de ambos países. Nueva Zelanda procuró diversificar los mercados de sus exportaciones por medio de diversos acuerdos comerciales, por ejemplo, New Zealand – Australia Free Trade Agreement, y también sus productos de exportación orientándose hacia la producción y exportación de bienes más intensivos en capital. La segunda mitad de la década de 1970 y primera de 1980 fue un período de estancamiento. A fines de la década de 1980 8 Nueva Zelanda se enfrentó a un déficit fiscal de 9,5 % del PBI, a altas tasas de desempleo y a una deuda externa equivalente al 80 % de su PBI. En Uruguay el estancamiento comenzó a mediados de la década de 1950, cuando empeoraron los términos de intercambio, la sustitución de importaciones se agotó y la estrechez del mercado interno limitó la expansión de la producción doméstica. Un intento para liberalizar la economía y una apuesta al sector tradicional ganadero fueron interrumpidas por la crisis del petróleo y por la nueva ola de proteccionismo en los mercados de carnes europeos. La dictadura militar redujo significativamente los costos laborales en la década de 1970, promovió las exportaciones, hacia nuevos mercados, de la producción industrial basada en los recursos naturales y, como en el caso de Nueva Zelanda, firmó acuerdos comerciales con sus países vecinos, Argentina y Brasil. La balanza comercial de Uruguay continuó siendo deficitaria y la inflación se disparó. En la segunda mitad de la década de 1970 se implementó el anuncio anticipado del tipo de cambio (la “tablita) para estabilizar los precios; política que pudo mantenerse por algunos años gracias al influjo del capital externo. Este experimentó terminó con la bien conocida crisis de la deuda y la década “perdida” de 1980. En la década de 1990 fue creado el MERCOSUR en un contexto de apertura e integración y de privatización de empresas públicas como intento para atraer capitales externos. Uruguay se enfrentó a grandes déficits de la balanza comercial como todos los países del MERCOSUR, lo que aumentó la dependencia del ingreso de capitales extranjeros para equilibrar la balanza de pagos. En 2002 hubo otra crisis severa, lo que confirma la presencia de un patrón de crecimiento de largo plazo caracterizado por alguna clase de ciclo tipo Kuznets. En ambos países las reformas liberales estrecharon los lazos con la economía mundial, el papel del Estado se redujo al tiempo que experimentaron importantes cambios. En ambos casos se obtuvieron similares resultados: el estado de bienestar fue debilitado y la desigualdad de los ingresos aumentó considerablemente como muestra el Gráfico 7. En 1990 el PBI per cápita de Nueva Zelanda representó el 67 % del promedio de los cuatro países líderes, (mientras en 1976 era el 84 % y en 1950 el 116 %), cayendo detrás de Australia en términos de PBI per cápita y de productividad. El ingreso per cápita de Uruguay en 2002, fue el 27 % del promedio de los líderes cuando en 1970 era de 40 % y en 1950 de 64 %. En comparación con otros países, que experimentaron un rápido crecimiento en la segunda mitad del siglo XX, Nueva Zelanda y Uruguay experimentaron un pronunciado declive como se puede observar en el Gráfico 6. 9 En este contexto de fuerte expansión y de retroceso relativo, los dos países también tuvieron una similar evolución de sus poblaciones en el largo plazo. La tasa de crecimiento de la población tendió a disminuir debido a la transición demográfica y al flujo decreciente de inmigración después de la primera globalización (Gráfico 5 y Cuadro 5). Los factores que atrajeron a los inmigrantes en una primera etapa, tendieron a diluirse, en particular, la disponibilidad de recursos naturales no utilizados. Mientras Uruguay se convirtió en un país de emigración, en la segunda mitad del siglo XX, Nueva Zelanda encontró cierto equilibrio entre la emigración de personas con relativa alta calificación y la inmigración de personas relativamente poco calificadas (Cuadro 6) En suma, nuestra idea básica es que Nueva Zelanda y Uruguay se beneficiaron de una particular dotación de recursos naturales a partir de la cual ambas países se integraron en la economía mundial. Las altas rentas apropiadas del mercado internacional por ambos países, gracias a la explotación intensiva de sus recursos naturales, en particular, de la tierra, les permitieron alcanzar altos niveles de ingresos per cápita. Cuando cambió la tendencia de la demanda y de los precios, luego de la Primera Guerra Mundial, ambos países movilizaron sus mercados internos, experimentaron importantes transformaciones estructurales, y le asignaron al Estado un papel de liderazgo en los procesos de cambio estructural y de desarrollo, conformando en cada caso el estado de Bienestar. No obstante, el impacto negativo de la reversión de los términos de intercambio, luego de la década de 1950, y de la crisis del petróleo hicieron muy difícil mantener y profundizar este proceso de cambio estructural. En ningún caso las transformaciones estructurales posibilitaron un cambio radical de la estructura de las exportaciones que les permitiera a ambos países trascender el límite impuesto por la dotación original de recursos naturales. Inclusive, si el desempeño de los dos países fue diferente, y explotaron sus recursos naturales de diferente manera lo que redundó en distintas sendas de desarrollo como veremos más adelante, sus tendencias de largo plazo han sido de un pronunciado rezago con relación a los líderes de la economía mundial y, más recientemente, con relación a otros países. La gran pregunta es si este proceso de rezago relativo fue inevitable, esto es, si se trató de un proceso de ajuste luego de una situación internacional extraordinaria que se combinó con una amplia disponibilidad de recursos, o si fue posible haber hecho algo para cambiar este patrón de pérdida progresiva de posiciones en el ranking mundial. 10 4. Explicando las diferencias entre Nueva Zelanda y Uruguay Después de leer la sección anterior puede ser difícil creer que Nueva Zelanda es hoy un paradigma o una fuente de inspiración para cualquier otro país. Lo cierto es que desde la década de 1950 el sistema agrario de Nueva Zelanda ha sido un modelo para Uruguay, y muchos otros aspectos de la sociedad de Nueva Zelanda, tales como la reforma del estado, están de moda y llaman la atención de los miembros del gobierno de izquierda de Uruguay. Las razones para esto pueden encontrarse en una interpretación superficial de las tendencias de largo plazo de la economía neozelandesa, o en la creencia que esta clase de perdida de posiciones en el ranking internacional es un destino inevitable. Sin embargo, más allá de cuánto han sido condicionados estos países por el tamaño de sus poblaciones y de sus mercados domésticos, por las distancias con los mercados externos, o por la disponibilidad de recursos, lo cierto es que Nueva Zelanda ha hecho siempre mejor las cosas, alcanzando mejores estándares de vida que Uruguay. Entones, aceptando nuestras restricciones naturales, intentemos aprender de Nueva Zelanda para aproximarnos a nuestro propio potencial. Esto parece haber sido el enfoque dominante en la actualidad (y en el pasado), y explica por qué los uruguayos han estado y están muy interesados en compararse a sí mismos con Nueva Zelanda, aunque esto no se dé a la inversa. Por lo anterior, intentaremos explicar por qué Nueva Zelanda ha tenido siempre niveles de PBI per cápita más altos y por qué la brecha relativa entre los dos países aumentó en el período 1930 – 1970, como muestra el Gráfico 2 4.1. Recursos naturales, minería y expansión de la frontera Más arriba mencionamos dos diferencias entre los dos países con respecto a la dotación de recursos. Una es la existencia de un sector minero en Nueva Zelanda, lo que explica el nivel de ingresos extraordinariamente alto hacia mediados del siglo XIX. Este sector minero generó importantes externalidades, entre ellas, contribuyó a la creación de un sector rico que más tarde invirtió en otras actividades productivas y comerciales, y creó oportunidades para desarrollar encadenamientos productivos, hacia atrás y hacia delante, que fortalecieron la red productiva del país. Como muestra el Gráfico 1, Nueva Zelanda sufrió un severo choque cuando la economía minera colapsó en la década de 1870. Luego de esto el sector agrario adquirió un papel clave, convirtiéndose en la 11 principal actividad económica. De este modo, el sector minero puede ser considerado un factor fundamental que explica las diferencias originales entre Nueva Zelanda y Uruguay, pero no explica enteramente las diferencias de ingresos que mantuvieron ambos países y que, inclusive, se ampliaron aún más a partir de la década de 1930. Uruguay no contó con estas ventajas. Pero, como mencionamos más arriba, Uruguay tuvo su puerto, Montevideo, el mejor puerto natural de la región. Esto contribuyó a la creación de una fuerte elite comercial que controló una parte importante del comercio en la región de la cuenca Río de la Plata (el litoral de Argentina, el sur del Brasil y Paraguay). Esta elite comercial se debilitó considerablemente luego que el puerto de Buenos Aires adquirió una posición de liderazgo en los inicios del siglo XX, gracias a las importantes inversiones realizadas para operar con grandes buques transatlánticos. De este modo, Uruguay contó con ventajas comparativas basadas en las condiciones naturales de su costa y de su principal puerto, que los cambios tecnológicos y el tamaño del mercado de Buenos Aires fueron erosionando. Uruguay y Nueva Zelanda tienen un área productiva similar (alrededor de 16 millones de hectáreas). Sin embargo, la historia de la expansión de la frontera territorial es diferente. El 90% del territorio de Uruguay es apropiado para la producción agraria, con buenas praderas para la producción ganaderas. El ganado fue introducido por los europeos en el siglo XVII y se reprodujo en sus praderas naturales, comercializándose exclusivamente el cuero en una primera etapa. Por 1870 todo el territorio estaba ocupado, predominando la explotación ganadera de tipo extensiva. Por otro lado, en Nueva Zelanda solo el 50 % de la tierra es apropiada para la producción agraria, y este 50 % no estuvo siempre disponible para la producción, sino que fue el resultado de un proceso de intensas transformaciones del entorno natural como la deforestación, la desecación de pantanos y la creación de praderas artificiales. Mil años atrás, antes de que arribaran a sus islas los primeros colonizadores provenientes de la polinesia, los arbustos naturales cubrían el 85 % del territorio. A mediados del siglo XIX, se explotaban, aproximadamente, 8 millones de hectáreas, área que creció a 12 millones de hectáreas en la década de 1890 alcanzando, en la primera década del siglo XX, su potencial productivo de 16 millones de hectáreas (Taylor and Smith, 1997). Esto permite afirmar que los recursos naturales de Nueva Zelanda son, en mayor proporción, el resultado del ingenio humano y del valor agregado que en el caso de Uruguay, donde la ganadería se expandió por la pradera natural sin mayores transformaciones, tan solo 12 aquellas que resultan de la interacción entre el animal y el medio. Por todo esto, nos concentraremos en los procesos de innovación asociados a la producción agraria. 4.2. Innovación agraria, valor agregado y diversificación El sector agrario de Nueva Zelanda desarrolló lo que podemos denominar como un temprano sistema de innovación antes que Uruguay realizara los primeros esfuerzos en la materia. En 1893 fue creado el Departamento de Agricultura para promover el desarrollo agropecuario, la investigación científica y la difusión de conocimiento y tecnología agraria. En 1902 había nueve divisiones en el Departamento de Agricultura: veterinaria, lechería, biología, horticultura, química, aves, estaciones experimentales, inspección y estadística agrícola. La división de investigación animal se estableció en 1939. En la década de 1910 las principales investigaciones agrarias fueron dirigidas por el Departamento de Agricultura en Palmerston North en cooperación con la Universidad de Lincoln. Entre sus principales resultados se destaca la creación de nuevas variedades de pasturas, capaces de sobrevivir las cuatro estaciones del año con buena capacidad para elevar el contenido de nitrógeno de la tierra. Una vez seleccionadas las semillas de las gramíneas que mostraron mejor rendimiento, fueron difundidas entre los productores ganaderos a través de las distintas estaciones experimentales esparcidas en el país. En 1926 se estableció el Departamento de Investigación Científica e Industrial (DSIR, sigla en inglés) para desarrollar actividades de investigación básica y coordinar las actividades de los diferentes laboratorios y estaciones experimentales. En la década de 1930 este departamento se convirtió en el principal centro de investigación agraria y recibió la mitad del presupuesto total asignado a las actividades de investigación y difusión (Galbreath 1998). Algo semejante puede decirse con respecto a la salud animal. El trabajo realizado por DSIR para controlar el estado sanitario de los animales significó que Nueva Zelanda no se viera amenazada por las enfermedades animales en igual proporción que Uruguay. Otra ventaja natural de Nueva Zelanda, con relación a Uruguay, es su condición insular. La geografía ha conectado más estrechamente a Uruguay con sus vecinos. Desde los primeros tiempos, la producción ganadera en Nueva Zelanda estuvo profundamente arraigada en una red social que contó con diversas organizaciones para apoyar no solo a la producción, sino también el marketing y la comercialización. La producción familiar ha dominado el tejido productivo neozelandés, también los agentes de intermediación y asesores empresariales (en inglés stock and station agents) jugaron 13 un importante papel como vínculo entre los productores y el mercado internacional, y como proveedores de financiamiento, servicios técnicos y de marketing. Estos agentes no solo contribuyeron a mejorar la competitividad, sino también fueron voceros de los productores en la escena política. Luego de la Segunda Guerra Mundial, perdieron importancia ante el cada vez más importante papel jugado por el Estado, por el surgimiento de corporaciones agroindustriales y por la reducción del producto agrario en los ingresos nacionales. El sector agrario uruguayo no estuvo precisamente estancado durante la primera globalización. Por el contrario, hubo muchas innovaciones. Una de ellas, fue la consolidación de los derechos de propiedad en el medio rural y el fortalecimiento del poder del Estado. Esto permitió a los propietarios de tierras realizar diversas inversiones como el cercado de los campos y el cruzamiento (mestizaje) para obtener animales más productivos. Junto a esto, la introducción de ganado ovino en la década de 1860 y el pastoreo conjunto con el ganado vacuno, permitió un uso más eficiente e intensivo de la pradera natural. Entre 1870 y 1913, el Estado uruguayo tomó solo unas pocas medidas para apoyar a los productores ganaderos, entre las que se destacan la exoneración de tarifas a la importación de alambre, la creación de la Dirección de Agronomía en 1876, el Departamento de Ganadería y Agricultura en 1895, una escuela agraria en 1896 y la creación de un registro genealógico para el ganado en 1902. Los procesos de innovación como la cruza animal quedaron librados a la iniciativa de los productores y no contaron con un plan sistemático. De este modo, el sector agrario uruguayo no realizó ningún progreso significativo, hasta los últimos años del siglo XX, para mejorar las pasturas naturales. A diferencia de Nueva Zelanda, las innovaciones que se realizaron no consideraron que la tierra podía ser mejorada. Por lo tanto, el país dependió desde el principio de la existencia de praderas naturales aptas para la producción de ganado. Las diferencias con respecto a la distribución anual de las lluvias, que señalamos más arriba, pueden explicar, en parte, las ventajas de Nueva Zelanda, pero de ningún modo son suficientes para explicar estas trayectorias diferentes. En las primeras décadas del siglo XX hubo en Uruguay importantes transformaciones. Los gobiernos reformistas liderados por José Batlle y Ordóñez fueron muy críticos de los intereses de los grandes ganaderos y, entre otras medidas, impulsaron el desarrollo de actividades de investigación y difusión agraria. En 1903 se estableció la Facultad de Veterinaria y en 1906 la Facultad de Agronomía. En 1911 tres estaciones agronómicas se establecieron en el norte del país y en 1914 el Instituto 14 Fitotécnico y Semillero Nacional. Entre 1906 y 1913, por lo menos 55 investigadores extranjeros fueron contratados. Las investigaciones se dirigieron principalmente al desarrollo de conocimiento agrícola y no ganadero. El principal objetivo del gobierno fue diversificar la estructura productiva privilegiando a las actividades agrícolas más intensivas en trabajo, a los productores medianos y pequeños, y castigar a los grandes propietarios absentistas. Sin embargo, no estuvo en la agenda mejorar la capacidad alimenticia de los predios ganaderos (Finch, 1992: 45). Este período de reformas fue relativamente corto y en la década de 1920 las iniciativas del Estado fueron escasas. En la década de 1930, se comenzó a adquirir conciencia de los límites estructurales de la producción ganadera y se tomaron algunas medidas que no permitieron avances significativos. Entre ellas se destaca la creación de la Comisión Nacional de Estudios del Problema Forrajero, cuyo objetivo fue estudiar las posibilidades existentes para mejorar la calidad de las pasturas y aumentar la productividad de las praderas. En la década de 1950 la estrategia cambió, siguiendo las recomendaciones de la FAO y del Banco Mundial, y se intentó un nuevo camino que implicó incorporar la tecnología desarrollada en Nueva Zelanda para mejorar las pasturas y producir praderas artificiales. Los resultados fueron pocos y malos, se trató de un transplante tecnológico que no fue exitoso, al tiempo que su implementación resultó muy costosa para los productores (Astori, 1979). Sabemos que no se debe confundir eficiencia técnica con productividad económica, pero considerando la falta de información, pensamos que algunas relaciones técnicas son buenas aproximaciones para comprender cómo Nueva Zelanda logró mejorar la capacidad de su tierra, para alimentar y reproducir ganado, de forma más exitosa que Uruguay. El Gráfico 8 muestra que Uruguay tuvo una carga animal relativamente constante, con pocas fluctuaciones por unidad de superficie a lo largo de todo el período. En contraste, Nueva Zelanda experimentó un constante aumento de la carga animal por hectárea hasta la década de 1980. Es posible argumentar que durante el siglo XIX, Nueva Zelanda expandió su frontera de tal modo que este aumento respondió, en parte, a la ocupación de nuevas tierras, pero una vez que alcanzó su frontera continuó aumentando la productividad de la tierra hasta más que duplicar su carga de ganado por hectárea en la década de 1980. Consideramos que esto es el resultado de una trayectoria de largo plazo caracterizada por una estrecha relación entre el hombre, el ganado y la tierra que hunde sus raíces en el patrón de colonización. 15 Estas trayectorias diferentes también fueron una expresión de las capacidades para diversificar las exportaciones y desarrollar encadenamientos hacia atrás y hacia delante de la cadena productiva. Mientras Nueva Zelanda ya exportaba carne congelada en 1892, el primer frigorífico en Uruguay se estableció recién en 1905. En esas dos décadas Uruguay continuó exportando tasajo a la población de bajos ingresos de Brasil y Cuba. Por otra parte, mientras Nueva Zelanda exportaba productos lácteos desde la década de 1880, Uruguay tuvo que esperar hasta la década de 1930 para establecer su industria láctea. 4.3. Estado, derechos de propiedad y distribución Estas dos sociedades de nuevo asentamiento europeo tuvieron importantes diferencias en los procesos de apropiación de la tierra y en el papel jugado por el Estado. En Nueva Zelanda los Maorí reconocieron los derechos exclusivos de la Corona británica para adquirir sus tierras en el tratado de Waitangi de 1840 y, de este modo, durante el siglo XIX, la Corona británica se convirtió en el principal propietario de la tierra. La distribución de tierras siguió el criterio del derecho común británico y se implementó a través de diversas leyes aprobadas por el parlamento neozelandés. Durante el siglo XIX, los gobiernos coloniales garantizaron los derechos de propiedad de forma segura y eficiente. El Estado transfirió tierras a los particulares a través de compañías colonizadoras o mediante compras directas. No obstante, la Corona mantuvo en su poder una gran parte de las tierras, cercanas al 40 % del área productiva. Las tierras públicas fueron arrendadas en largos plazos a productores rurales que las destinaron al pastoreo animal. El proceso de distribución de tierras estuvo vinculado al arribo masivo de inmigrantes británicos. La Corona exigió como contrapartida que las tierras no debían permanecer improductivas, que las tierras incultas fueran mejoradas y que se preservaran los suelos del deterioro provocado por la erosión (Prichard, 1970; Hawkes, 1985, 1999). En la década de 1870, se estableció el sistema de Torrens para el registro de la propiedad de la tierra. En la década de 1890, se desarrolló una legislación tendiente a democratizar el acceso a la tierra. Entre 1890 y 1912, se amplió la frontera territorial de 12 a 16 millones de hectáreas y simultáneamente los gobiernos liberales estimularon la división de las grandes propiedades rurales (The Land & Income Tax, 1891; The Lands for Settlement Acts, 1892 y 1894). Estos procesos asociados a las transformaciones 16 tecnológicas experimentadas por el sector agrario neozelandés (introducción de la refrigeración y mejoras en la productividad de la tierra), estimularon la división de las grandes propiedades. En el caso de Uruguay, la Corona española fue la principal propietaria de la tierra por derecho de conquista. En la segunda mitad del siglo XVIII la Corona concedió títulos de propiedad sobre grandes extensiones de tierra solo a unos pocos particulares. Luego de la independencia en 1828, las tierras de la corona española pasaron al dominio del estado uruguayo. Se estima que en 1830 el 80% de las tierras en Uruguay eran propiedad pública y su distribución se realizó con base en las leyes aprobadas por la nueva república. La tierra fue transferida a los particulares sin condiciones y a menudo como donación o como recompensa política. El joven Estado uruguayo fue un Estado débil desde el punto de vista político y financiero durante gran parte del siglo XIX, lo que impidió que la distribución de tierras fuera un proceso ordenado y sistemático. Al mismo tiempo, los derechos de propiedad fueron extremadamente débiles y los propietarios de tierras se vieron amenazados por la inestabilidad política y las expropiaciones. De cualquier modo, en 1840 el 60 % de la tierra estaba todavía en manos del Estado y en 1870 casi toda la tierra era propiedad privada. El Estado uruguayo implementó una modernización conservadora en la década de 1870 y consolidó una estructura altamente concentrada de la tierra en manos de los grandes ganaderos. Hubo intentos políticos para introducir reformas fiscales con el propósito de subdividir las grandes propiedades rurales, pero como señalamos más arriba, estos intentos se frustraron, lo que contrasta con la experiencia de Nueva Zelanda. Desde mediados del siglo XIX, Nueva Zelanda consolidó un sistema político estable y amplió progresivamente los derechos políticos de la población. El sufragio universal masculino fue introducido en 1891 y el femenino en 1893, configurándose un sistema político moderno. La creación del joven Estado uruguayo, en contraste, fue altamente conflictivo. El país estuvo amenazado constantemente por rebeliones políticas en las que estuvieron implicados países extranjeros como en la Guerra Grande (1839 – 1951). Los partidos estaban escasamente institucionalizados y siguieron el liderazgo de caudillos militares que, a menudo, controlaban regiones enteras del país. El poder político fue ejercido por una elite y se vio reforzado luego de la dictadura militar de la década de 1870. El sufragio universal masculino fue introducido en 1916 y el femenino en 1938. 17 Las diferencias que hemos destacado han llevado a Donald Denoon a ser irónico con alguno de los postulaos de la escuela de la dependencia, al afirmar que la dependencia político ha sido buena para Nueva Zelanda (Denoon, 1983). En general, los procesos de distribución de tierras en los dos países tuvieron lugar en contextos políticos muy diferentes. Estos dos diferentes patrones de colonización dejaron huellas en los procesos de distribución territorial y en la evolución demográfica. A principios del siglo XX Nueva Zelanda tuvo 73.876 predios rurales mientras Uruguay contó con 43.589 en un área semejante. La población rural de Nueva Zelanda fue siempre más numerosa que en Uruguay, que experimentó un proceso de urbanización y despoblación del campo precoz. Como muestra el Gráfico 9, en las primeras décadas del siglo XX, Nueva Zelanda pudo dar empleo a la mitad de su población en el medio rural, mientras Uruguay solo retuvo un 20 % de su población total. Aún hoy Nueva Zelanda duplica a Uruguay, en términos relativos, en el número de personas que viven en el medio rural. Estas diferencias pueden ayudar a comprender por qué la distribución funcional del ingreso en el sector agrario fue tan diferente entre los dos países. Como se puede ver en el Cuadro 7, el trabajo y el capital apropiaron, en promedio, más de dos tercios del producto agrario en Nueva Zelanda, mientras que en Uruguay no superaron juntos el 50 %. Sin embargo, en pleno boom de las exportaciones y antes del cambio de tendencia en la segunda década del siglo XX, la renta concentró cerca del 70% del producto agrario en Uruguay. Por otra parte, aún cuando durante la primera globalización la parte del ingreso correspondiente a la renta aumentó en Nueva Zelanda, la estructura social y productiva redujo la apropiación del ingreso en forma de renta de la tierra. Como era razonable esperar, este patrón de distribución del ingreso reforzó la conducta rentística de la clase terrateniente uruguaya y bloqueó los intentos de desarrollar otras formas de competitividad internacional. Como puede observarse en el Cuadro 5, otras diferencias son importantes y probablemente se vinculen a los procesos analizados más arriba. Aunque Uruguay fue un país avanzado en el contexto de América Latina y experimentó una temprana transición demográfica, Nueva Zelanda inició antes este proceso. De igual modo, la economía neozelandesa fue capaz de absorber un número mayor de inmigrantes que Uruguay durante la primera globalización, al tiempo que el aporte de las corrientes migratorias al crecimiento de la población total también fue mayor que en Uruguay. Las políticas públicas hacia la inmigración jugaron un papel importante en Nueva Zelanda, 18 mientras que en Uruguay se trató de un proceso fundamentalmente espontáneo. Si observamos todo el período 1870 – 2005, se aprecia que Uruguay pasó de ser un país de inmigración en la primera mitad del período a ser un país de emigración en la segunda mitad del siglo XX con un saldo migratorio neto en el largo plazo próximo a cero, mientras Nueva Zelanda tuvo un saldo positivo de casi un millón de inmigrantes. Como un resultado natural de este patrón de colonización y distribución del ingreso, los niveles de educación de ambos poblaciones también difirieron de forma significativa. Nuestro Índice de Cobertura Educativa Combinado (Cuadro 8) permite observar la enorme brecha entre ambos países con relación a los resultados educativos. Mientras Nueva Zelanda pareció ser más conciente de la importancia de las habilidades y capacidades de su población para el desarrollo, Uruguay al parecer confió más en las fuerzas de la naturaleza. 4.4. De-globalización y crecimiento impulsado por el Estado Por falta de espacio no podemos cubrir el período posterior a 1930 en detalle. Nuestra idea básica, como señalamos más arriba, es que ambos países hicieron frente a los desafíos impuestos por la economía mundial, a partir de la gran depresión y a través de la segunda mitad del siglo XX, a partir de sus similitudes. Sin embargo, las características específicas que hemos enfatizado imprimieron a cada sociedad una particular manera de reaccionar a estos desafíos, al tiempo que los resultados de esas economías tendieron a reproducir tanto el patrón original como sus diferencias. Puede observarse en el Gráfico 2 que Uruguay redujo la brecha de ingresos con Nueva Zelanda en la década de 1920, después de una década de lento pero continuo crecimiento, al tiempo que Nueva Zelanda experimentó un período de crisis y estancamiento (Cuadro, 4). Desde los años treinta hasta comienzos de la década de 1970, Uruguay se rezagó con relación a Nueva Zelanda. Como destacamos al analizar el primer hecho estilizado, los dos países enfrentaron la crisis mundial con similares herramientas: control del tipo de cambio y del comercio exterior, incentivos a la industria doméstica, expansión del mercado interno y del gasto del Estado, entre otros. Sin embargo, los resultados fueron diferentes en consonancia con sus respectivas trayectorias históricas. Nueva Zelanda tuvo suerte. Fue un estado asociado del imperio británico y miembro de la Commonwealth. Los Acuerdos de Ottawa le garantizaron el acceso al mercado británico en términos más favorables que los obtenidos por Uruguay. Por otra parte, 19 mientras a partir de 1935 la política de Nueva Zelanda experimentó un fuerte cambio con la llegada del Partido Laborista al gobierno, Uruguay tuvo un golpe de Estado que inició un gobierno conservador con una creciente participación del Estado en la economía. Seguramente una de las principales diferencias en el período 1930 – 1970 es el estancamiento de la producción ganadera uruguaya frente a la gran expansión del sector agrario neozelandés como puede observarse en el Gráfico 8. Uruguay tuvo que enfrentar una creciente demanda doméstica de materias primas para la industria manufacturera y de alimento para una población urbana también en crecimiento. Al mismo tiempo, parte del área productiva se destinó a cultivos industriales y al pastoreo de ganado lechero. Incluso productos ganaderos tradicionales de exportación como la carne y la lana se consumieron de forma creciente en el mercado doméstico. El crecimiento de la productividad del sector fue muy lento, alrededor de 0,5 % anual, y los saldos exportables se redujeron significativamente. El equilibrio de la balanza de pagos pudo lograrse mientras Uruguay gozó de una tendencia favorable de los términos de intercambio, pero cuando la tendencia cambió el sistema entero colapsó. El sistema de subsidios, basado en la manipulación de los tipos de cambio, se hizo insostenible y la tasa de crecimiento de la industria se redujo, confluyendo con la exhibida por el sector agrario (Bértola, 1990): el resultado fue el estancamiento de la economía por más de una década. Ambos países fueron pequeños al igual que sus mercados internos. Sin embargo, Nueva Zelanda tuvo éxito en desarrollar un sector industrial más diversificado que Uruguay. Como puede observarse en el Cuadro 9, donde se compara la estructura del valor agregado de la industria manufacturera en ambos países, en Nueva Zelanda los sectores dinámicos tuvieron mayor peso en el valor agregado de la industria manufacturera que las ramas más tradicionales, mientras que en Uruguay el sector industrial estuvo completamente dominado por los sectores tradicionales, con la excepción de las refinería de petróleo controlada por el Estado. Nueva Zelanda no solo fue capaz de aumentar de forma sostenida los saldos exportables del sector agrario en el período, como consecuencia del fuerte aumento de la productividad agraria, cercana al 2 % anual, sino que la industria continuó creciendo durante la década de 1960. 20 5. Conclusiones En este artículo hemos identificado dos hechos estilizados y hemos intentado esbozar algunas explicaciones. Nueva Zelanda ha tenido siempre un PBI per cápita más alto que Uruguay y la brecha entre ellos, más allá de algunos episodios coyunturales, no se ha reducido en el largo plazo, por el contrario, se ha ampliado especialmente entre 1930 y 1970. Esto fue el resultado de un conjunto complejo de procesos interconectados, alguno de ellos originados en los patrones de colonización. Mientras los dos países compartieron características comunes basadas en la dotación de los recursos naturales, la forma en que Nueva Zelanda organizó su sociedad mostró ser más eficiente que la lograda en Uruguay. En Nueva Zelanda gran parte de su área productiva fue el resultado de la transformación de su paisaje natural por el hombre, mientras que las praderas naturales de Uruguay no exigieron ningún esfuerzo para su explotación productiva. El papel del Estado fue crucial en los procesos de distribución de tierras entre la población. En un contexto de estabilidad política, Nueva Zelanda desarrolló una política de tierras coherente con base en un estricto control y regulación del uso de este recurso, mientras la inestabilidad política de Uruguay y la debilidad que mostró el Estado en gran parte del siglo XIX, generó que el proceso de distribución de tierras fuera errático y espontáneo, y dominado por intereses privados y políticos. En Nueva Zelanda mientras el Estado fue un actor importante en el mercado de tierras, en Uruguay casi toda la tierra fue privada hacia fines del siglo XIX. Un sistema de innovación agraria surgió tempranamente en Nueva Zelanda y el país invirtió mucho para mejorar la capacidad de la tierra y alimentar a un número creciente de animales. Por el contrario, en Uruguay la investigación y las innovaciones no se orientaron de forma sistemática a mejorar la productividad de la tierra. Nueva Zelanda pudo diversificar y mejorar el contenido tecnológico de sus exportaciones tempranamente, mientras Uruguay se rezagó claramente en este proceso. La distribución funcional del ingreso en el sector agrario se distribuyó de forma más equitativa entre salarios, beneficios y renta en Nueva Zelanda que en Uruguay, donde la renta concentró más del 50 % e inclusive el 70 % en la primera globalización. Esto se vio reflejado en la capacidad que mostró Nueva Zelanda para atraer inmigrantes y para establecer a la población en el medio rural, en tanto Uruguay se urbanizó tempranamente, se especializó en la producción ganadera extensiva y fue vaciando de 21 población el medio rural. Un resultado claro de estas tendencias es que la cobertura educativa en Nueva Zelanda duplicó la exhibida por Uruguay hasta la década de 1920, y esta brecha se mantuvo a lo largo de tiempo. La brecha del PBI per cápita de ambos países se amplió entre 1930 y 1970. Nueva Zelanda fue más afortunada que Uruguay con respecto a los estrechos lazos políticos que la vincularon al mercado británico, lo que le permitió gozar de un contexto internacional más favorable que el de Uruguay. Además de este problema, y del impacto del proteccionismo agrario de Europa y Estados Unidos durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, Uruguay exhibió importantes problemas domésticos que contribuyeron al estancamiento del sector ganadero. El país no fue capaz de aumentar la capacidad alimenticia de la pradera y cuando necesitó hacerlo para diversificar la producción y satisfacer la demanda interna de materias primas y alimentos, el crecimiento de la economía solo pudo mantenerse mientras duró la tendencia favorable de los términos de intercambio. Una vez que la tendencia de los términos de intercambio cambió, se produjo el estancamiento de la industrial. En tanto Nueva Zelanda incrementó de manera significativa su productividad agraria y el sector industrial creció y se diversificó hasta la década de 1960. Hay buenas razones para que los uruguayos miren a Nueva Zelanda e intenten aprender cómo utilizar mejor sus recursos. Sin embargo, en este artículo hemos advertido un segundo hecho estilizado que puede sintetizarse en el hecho de que los uruguayos han observado solo una parte del problema y han omitido otro: las diferencias de ambas economías con relación a los países líderes de la economía mundial se han ampliado por igual en el largo plazo e, inclusive, el desempeño relativo de nuestros países también empeoró con relación a las nuevas economías exitosas del último tramo del siglo XX. El extraordinario punto de partida de ambas economías, basado en sus grandes recursos naturales productivos, las ubicó en una posición privilegiada en el ranking mundial. Sin embargo, esta posición de privilegio, basada en los recursos naturales, fue incapaz con el paso del tiempo de garantizar una alta tasa de crecimiento del PBI per cápita. Cada vez más, a lo largo del siglo XX, el crecimiento ha dependido del ingenio, de la innovación y de la capacidad para explotar las economías de escala y las economías de aglomeración. Si bien la competitividad internacional no es fácil de alcanzar y existen muchas restricciones, sobre todo para las pequeñas economías situadas a grandes distancias de los principales mercados mundiales, la 22 tecnología moderna permite encontrar nuevos nichos y nuevas maneras de competir en el mercado mundial con mayor facilidad que en el pasado. Desde este punto de vista, Nueva Zelanda tiene un mejor punto de partida que Uruguay. Sin embargo, todavía hay muchos indicadores que señalan que Nueva Zelanda continuará rezagándose. Si la competitividad en el futuro solo puede alcanzarse invirtiendo hoy en investigación y desarrollo (I&D), vemos que mientras países exitosos como Finlandia invierten en I&D más del 3 % del PBI, y que las economías líderes como Estados Unidos inviertes por encima del 2 %, Nueva Zelanda solo invierte un modesto 1 % y Uruguay apenas un famélico 0,3 % de PBI. Una cantidad enorme de talento, ingenio y esfuerzo son necesarios para revertir esta tendencia. La pregunta es si estos requerimientos son suficientes, o si estas regiones han sido condenadas a revertir su suerte original una vez que dejaron de ser economías de nuevo asentamiento europeo. 6. Bibliografía ALTIMIR, Oscar (1997) The Long-term Evolution of Inequality and Poverty in Argentina, Colombia and Mexico. Santiago de Chile. ÁLVAREZ, Jorge (2008) “Instituciones, cambio tecnológico y distribución del ingreso. Una comparación del desempeño económico de Nueva Zelanda y Uruguay (1870 – 1940)”. Master’s thesis in economic history. Faculty of Social Sciences. Universidad de la República. Montevideo ÁLVAREZ, Jorge and WILLEBALD, Henry (2009) “Land ownership systems and the conditions for the economic growth: settler economies during the First Globalization” 15th World Economic History Congress, Utrecht, 3 to 7 August 2009. ÁLVAREZ, Jorge and BORTAGARAY, Isabel (2007): “El marco institucional de la innovación agropecuaria en Nueva Zelanda y Uruguay en el largo plazo”. In Álvarez, J., Bértola, L. and Porcile, G. (Comp.) Primos Ricos y Empobrecidos. Crecimiento, distribución del ingreso e instituciones en Australia-Nueva Zelanda vs ArgentinaUruguay, pp. 233-271. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, Uruguay. ÁLVAREZ, Jorge, BÉRTOLA, Luis and PORCILE, Gabriel (2007) Primos Ricos y Empobrecidos. Crecimiento, distribución del ingreso e instituciones en Australia-Nueva Zelanda vs Argentina-Uruguay. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, Uruguay. ASTORI, Danilo (1979): La evolución tecnológica de la ganadería uruguaya 1930-1977. Ediciones de la Banda Oriental. Montevideo. BÉRTOLA, L. (1998) El PBI de Uruguay 1870 – 1936 y otras estimaciones. , Facultad de Ciencias Sociales. Montevideo. BÉRTOLA, L. (2004): “An overview of the economic history of Uruguay since the 1870s”, EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. BÉRTOLA, Luis (1990) The Manufacturing Industry of Uruguay, 1913-1961: A Sectoral Approach to Growth, Fluctuations and Crisis. Publications of the Department of Economic History, University of Göteborg, 61; Institute of Latin American Studies of Stockholm University, Monograph No. 20. 23 BÉRTOLA, Luis and LORENZO, Fernando (2004) "Witches in the South: Kuznets-like Swings in Argentina, Brazil and Uruguay since the 1870s." In The Experience of Economic Growth, edited by J.L. van Zanden and S. Heikenen. Amsterdam: Aksant, 2004 BÉRTOLA, Luis and PORCILE, Gabriel (2002), “Rich and impoverished cousins: economic performance and income distribution in southern settlers societies”, XIII International Economic History Congress, Buenos Aires, July 2002. BERTOLA, Luis. – BERTONI, Reto (2000) “Educación y aprendizaje: su contribución a la definición de escenarios de convergencia y divergencia”. Serie documentos de trabajo. PHES – FCS – UdelaR, Montevideo. BÉRTOLA, Luis. (2005) “A 50 años de la curva de Kuznets: crecimiento económico y distribución del ingreso en Uruguay y otras economías de nuevo asentamiento desde 1870”. Revista Investigaciones de Historia Económica, Madrid. BÉRTOLA, Luis; CAMOU, María.; MAUBRIGADES, Silvana.; MELGAR, Natalia (forthcoming 2010) “Human Development and Inequality in the 20th Century: the Mercosur Countries in a comparative perspective”. In Salvatore R., J. Coatsworth & A. Challú (eds) Living Standards in Latin American History. Cambridge University Press. BRIGGS, Phil. (2003) Looking at the number. A view of New Zealand economic history. NZIER, Wellington. CABELLA, Wanda., PELLEGRINO, Adela. (2005) Una estimación de la emigración internacional uruguaya entre 1963 y 2004. Unidad Multiciplinaria, Facultad de Ciencias Sociales. Documento de Trabajo, No. 70 CARBAJAL, Fedora and De MELO, Gioia (2007): ”Volatilidad cíclica y arquitectura financiera doméstica, un estudio histórico comparado. El caso de Uruguay y Nueva Zelanda” In Álvarez, J., Bértola, L. and Porcile, G. (Comp.) Primos Ricos y Empobrecidos. Crecimiento, distribución del ingreso e instituciones en Australia-Nueva Zelanda vs Argentina-Uruguay, pp. 233-271. Ed. Fin de Siglo, Montevideo, Uruguay. DENOON, Donald (1983): Settler Cápitalism: the Dynamics of Dependent Development in the Southern Hemisphere. Oxford: Clarendon University Press. FINCH, Henry (1981) A Political Economy of Uruguay since 1870. McMillan. GALBREATH, Ross. (1998). DSIR: Making Science Work for New Zealand. Victoria University Press, Wellington. HAWKE, Gary (1985): The Making of New Zealand. An Economic History. Cambridge University Press. HAWKE, Gary and LATTIMORE, Ralph (1999): “Visionaries, Farmers and Markets: an Economic History of New Zealand Agriculture”. NZ Trade Consortium Working Paper, No. 1. NZ Institute of Economic Research. KIRBY, John. (1975): “On the viability of small countries: Uruguay and New Zealand compared”. Journal of Interamerican Studies and World Affairs. Vol. 17, No. 3. MADDISON, Angus (2003): The world economy. A Millennial Perspective. OECD. MADISON, Angus (2009): Historical Statistics. http://www.ggdc.net/maddison/. ODDONE, Gabriel (2005) El largo declive económico de Uruguay durante el siglo XX. Doctoral thesis, Universitat de Barcelona Departament d'Història i Institucions Econòmiques PRICHARD, Lloyd (1970): An economic history of New Zealand to 1939. Collins, Auckland and London. 24 RANKIN, Keith (1992) Manufacturing Output in New Zealand: 1870-1940, Paper for the 1992 Conference of the Economic History Association of Australia and New Zealand, Perth, July 8-10. TAYLOR, Rowan (Project Leader) and SMITH, Ian (Chief Editor) (1997): The State of New Zealand’s Environment 1997. The Ministry for the Environment. Wellington. New Zealand. 25 7. Gráficos y Cuadros Gráfico 1. PBI per cápita de Nueva Zelanda y Uruguay (promedio ponderado de Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido = 100) 180 NZ/ 4 160 UY/ 4 Fr-Al em-GB-EE.UU 140 120 100 80 60 40 20 1870 1876 1882 1888 1894 1900 1906 1912 1918 1924 1930 1936 1942 1948 1954 1960 1966 1972 1978 1984 1990 1996 2002 0 Fuente: Basado en Maddison (2009) Gráfico 2. PBI per cápita de Uruguay con relación a Nueva Zelanda (UY/NZ) 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 2002 1996 1990 1984 1978 1972 1966 1960 1954 1948 1942 1936 1930 1924 1918 1912 1906 1900 1894 1888 1882 1876 1870 0,20 Fuente: Basado en Maddison (2009) Gráfico 3: Términos de intercambio de Nueva Zelanda y Uruguay, 1870-1989 (1913=100). 140 120 100 80 60 40 20 NZ UY 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 0 Fuente: Basado en Briggs (2003) y Bértola (2005) 26 Gráfico 4. Relación renta/salario, 1870 - 1989 140 Uruguay 120 New 100 80 60 40 20 1870 1875 1880 1885 1890 1895 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 0 Fuente: Basado en Bértola (2005) Gráfico 5. Población en Nueva Zelanda y Uruguay, 1870 – 2005 (log) 15,50 UY 15,00 NZ 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 2000 1990 1980 1970 1960 1950 1940 1930 1920 1910 1900 1890 1880 1870 12,00 Fuentes: Nueva Zelanda: Briggs (2003); Uruguay 1855 – 1955 Programa de Población, Unidad Multidisciplinaria FCS, 1955 –2001, CELADE. Gráfico 6. PBI per cápita de Nueva Zelanda y Uruguay con relación al promedio ponderado del de Finlandia, Irlanda y Corea del Sur, (PP (FI-IR-CS) = 100) 600 NZ/ 3 500 UY/ 3 PP(FI-IR- 400 300 200 100 Fuente: basado en Maddison (2009) 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1977 1981 1973 1969 1965 1961 1957 1949 1953 1945 1941 1937 1933 1929 1925 1921 0 27 Gráfico 7. Coeficiente de Gini, Nueva Zelanda y Uruguay, 1973-2000 46 44 42 40 38 36 34 NZ 32 UY 1999 1997 1995 1993 1991 1989 1987 1985 1983 1981 1979 1977 1975 1973 30 Fuente: Bértola (2005), Gráfico 4. Gráfico 8. Carga animal por hectárea, Nueva Zelana y Uruguay, 1870-2000 1,60 1,40 1,20 UY NZ 1,00 0,80 0,60 2000 1980 1966 1956 1946 1941 1936 1930 1921 1911 1901 1891 1871 0,40 Fuente: Álvarez y Bortagaray (2007) Gráfico 9. Población rural con relación a la población total, Nueva Zelanda y Uruguay, 1911-2005 (%) 50 45 UY 40 NZ 35 30 25 20 15 10 5 2001 1996 1991 1986 1981 1971 1966 1961 1956 1951 1945 1936 1931 1926 1921 1916 1911 - Fuente: Uruguay: Estudio económico y social de la agricultura en el Uruguay. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social. Oficina de Programaciòn y Polìtica Agropecuaria del MGA. CIDE, Sector Agropecuario. 1967. Nueva Zelanda: Prichard (1970) – Hawkes (1985) - Phil Briggs NZLIER (2003) 28 Cuadro 1. Nueva Zelanda y Uruguay en el Ranking mundial de acuerdo al nivel del PBI per cápita, 1870, 1913, 1950, 2000 1870 3 7 Nueva Zelanda Uruguay 1913 3 14 1850 6 18 2000 23 43 Fuente: Basado en Maddison (2009) Cuadro 2. Una comparación de indicadores de clima en regiones de actividad pastoral intensiva: San José de Mayo (Uruguay) y Palmerston North (Nueva Zelanda) Nueva Zelanda 35 - 47 º 12,8 18 8 15 992 61 (marzo) Latitud (extremos sur y norte) Temperatura promedio anual (Celsius) Temperatura media en enero(Celsius) Temperatura media en Julio (Celsius) Días de helada por año Lluvias promedio en el año (mm) Mes con menos lluvias (mm) Uruguay 30 - 35 º 17 24,5 10,9 21 1005 65,6 (Julio) Fuente: Kirby (1975) Cuadro 3. Estructura de las exportaciones, Nueva Zelanda y Uruguay 1870 - 2000 Carne 1870-1890 1891-1910 1911-1930 1931-1950 1951-1970 1971-2000 Lana 49 38 29 23 32 11 3 16 20 23 25 21 Lácteos 1 8 28 36 26 15 1870-1890 1891-1910 1911-1930 1931-1950 1951-1970 1971-2000 Lana 24 32 35 42 53 13 Carne 19 19 32 27 22 15 Cuero 34 29 17 13 9 7 Nueva Zelanda Oro Pesca 22 12 3 2 0 0 Uruguay Cultivos 5 5 11 13 9 0 0 0 0 1 3 Forestación 5 6 2 0 2 8 Otros 19 15 11 9 3 56 Otros 21 20 17 16 15 41 Total 100 100 100 100 100 100 Total 96 100 100 100 100 100 Fuente: Basado en 'Briggs (2003), Finch (2005) y Base de Datos PHES - FSC - UdelaR, Uruguay Cuadro 4. Tasas de crecimiento del PBI per cápita de Nueva Zelanda y Uruguay(1870 – 1929) Nueva Zelanda 1870-1911 1,4 1870-1912 1911-1929 -0,2 1912-1929 Fuente: Basado en Bértola, 1998; Briggs, 2003. Uruguay 1,1 0,6 29 Cuadro 5. Población en Nueva Zelanda y Uruguay, 1870-2005 Nueva Zelanda 291.000 1.050.410 1.633.645 3.143.700 4.071.000 1870 1910 1940 1975 2005 Uruguay 420.000 1.169.000 1.988.000 2.829.000 3.418.639 Fuente: con base en Nueva Zelanda: Briggs (2003); Uruguay 1855 – 1955 Programa de Población, Unidad Multidisciplinaria FCS, 1955 –2001, CELADE. Cuadro 6. Población y migración en Nueva Zelanda y Uruguay, 1870-2005 (A) Miles URUGUAY Crecimiento natural 1870 - 1910 1911 - 1940 1940 - 1975 1975 – 2005* NUEVA ZELANDA Saldo migratorio Total Crecimiento natural Saldo migratorio Total 605 688 809 133 131 2 738 819 811 503 483 1.219 269 124 335 772 608 1.555 740 -250 489 929 101 1.031 Total 16 829 (B) % URUGUAY Crecimiento natural 1870 – 1910 1911 – 1940 1941 – 1975 1975 – 2005* NUEVA ZELANDA Saldo migratorio Total Crecimiento natural Saldo migratorio Total 81,9 84,1 99,8 18,1 15,9 0,2 100 100 100 65,1 79,6 78,5 34,9 20,4 21,5 100 100 100 151 -51 100 90,2 9,8 100 (C) Miles Migración neta (miles) URUGUAY NUEVA ZELANDA 1870 – 1940 264.013 393.311 1941 – 2005 -248.007 435.567 1870 – 2005 16.006 828.878 * Nota, Uruguay: 1975 – 2004; Nueva Zelanda 1975 – 2005. Fuentes: Uruguay: Banco de Datos del Programa de Población – UM – FCS – Udelar – Dirección General de Estadística y Censos; Cabella y Pellegrino (2005) Cuadro 1 y 2. New Zealand: Prichard (1970) – Hawkes (1985) - Phil Briggs NZIER (2007) 30 Cuadro 7. Distribución funcional del ingreso en el sector agrario de Nueva Zelanda y Uruguay, ca 1890-1940 (%) 1891 1911 1921 1936 Promedio Nueva Zelanda Salario Renta Beneficio 28% 34% 37% 29% 44% 28% 28% 35% 37% 34% 26% 40% 30% 35% 35% 1891 1911 1921 1936 Promedio Uruguay Salario Renta Beneficio 24% 56% 21% 22% 70% 8% 25% 41% 33% 28% 42% 30% 25% 52% 23% Fuente: Álvarez, 2008, Álvarez and Willebald, 2009 Cuadro 8. Índice de cobertura educativa combinada de Nueva Zelanda, Uruguay y 4 países líderes de la economía mundial (Alemania, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña), 1901-1980 NZ 1901 1911 1921 1936 1945 1950 1960 1970 1980 UY 45 53 58 57 63 65 73 86 84 4PL 20 20 20 30 36 43 52 62 68 40 50 50 50 65 73 85 92 Tasa bruta combinada de cobertura en primaria, secundaria y educación terciaria Fuente: Bértola & Bertoni 1998, Álvarez 2008, Bértola, Camou, Melgar, Maubrigades 2009, y estimaciones propias 31 Cuadro 9: Estructura de la industria manufacturera, valor agregado: Nueva Zelanda y Uruguay, ca 1936-1961 (%) 1938 New Zealand 1936 Uruguay 1961 New Zealand 1955 Uruguay Food, drink, tobacco Textiles Clothing, footwear, and made-up textiles Wood, fornitures Paper Printing and publishing Leather, rubber Chemicals, petroleum, coal Non-metalic minerals Basic metals Metal products, engineering and transport equipment Other 23,6 13,4 46,1 7,9 23,6 5,2 39,6 13,5 7,8 4,7 1,8 3,2 2,7 11,8 4,6 3,6 7,1 3,8 1,4 4,1 5,4 5,5 4,9 6,6 7,6 9,6 6 6,5 3,1 4,9 5,5 0,6 4,5 3,4 1,6 2,9 1,1 15,2 3,8 8,9 20,7 2,1 4,9 2,3 25,2 2,2 3,8 1,7 Total 100 100 100 100 Fuentes: New Zealand: Ranking, 1992 Table 1 to 10 and Hawke 1985, Table 13.1 (A) and Table 13.1 (B). Uruguay: Bértola, 1991, Table VI.4 (181) and Table A.1 (287)