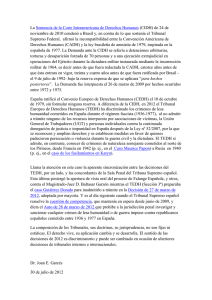

La Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos .... Javier

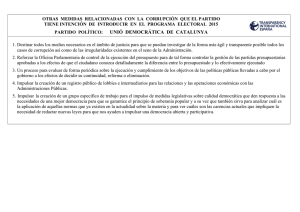

Anuncio