Terapia cognitivo conductual para los delirios y las alucinaciones

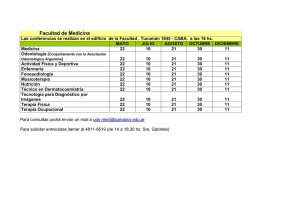

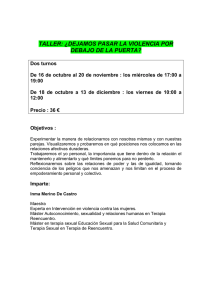

Anuncio