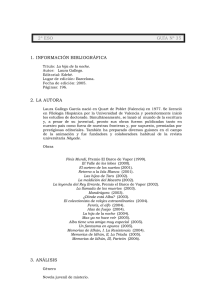

La hija de la noche

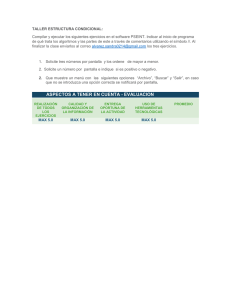

Anuncio