Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a

Anuncio

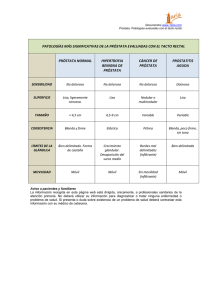

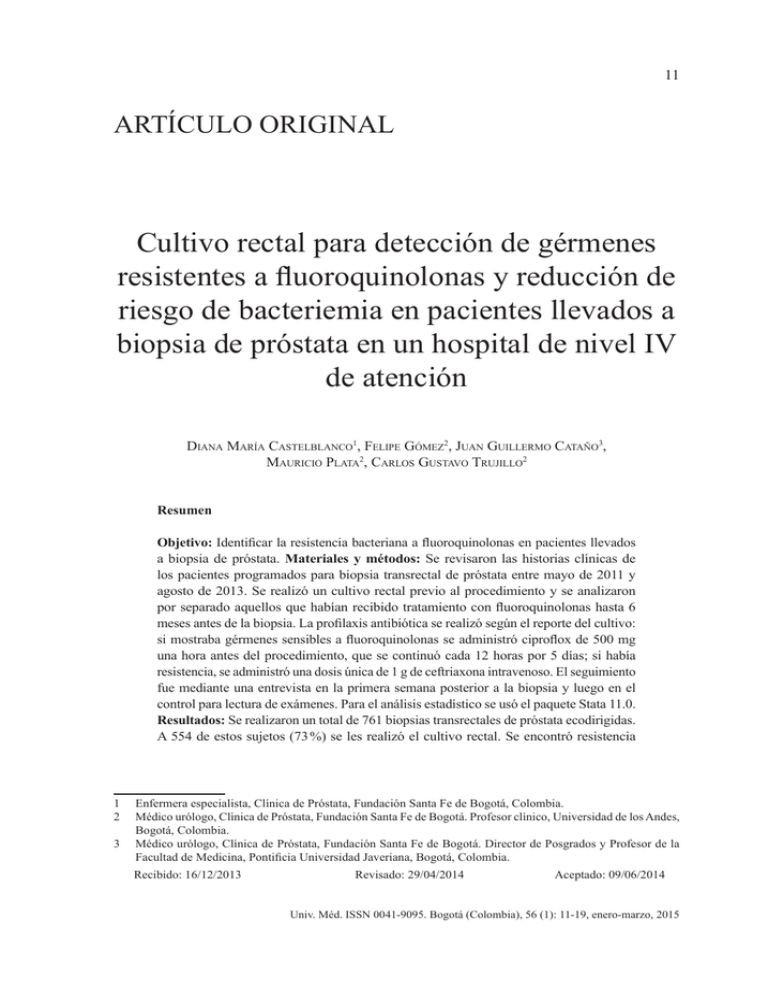

11 ARTÍCULO ORIGINAL Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a fluoroquinolonas y reducción de riesgo de bacteriemia en pacientes llevados a biopsia de próstata en un hospital de nivel IV de atención Diana María Castelblanco1, Felipe Gómez2, Juan Guillermo Cataño3, Mauricio Plata2, Carlos Gustavo Trujillo2 Resumen Objetivo: Identificar la resistencia bacteriana a fluoroquinolonas en pacientes llevados a biopsia de próstata. Materiales y métodos: Se revisaron las historias clínicas de los pacientes programados para biopsia transrectal de próstata entre mayo de 2011 y agosto de 2013. Se realizó un cultivo rectal previo al procedimiento y se analizaron por separado aquellos que habían recibido tratamiento con fluoroquinolonas hasta 6 meses antes de la biopsia. La profilaxis antibiótica se realizó según el reporte del cultivo: si mostraba gérmenes sensibles a fluoroquinolonas se administró ciproflox de 500 mg una hora antes del procedimiento, que se continuó cada 12 horas por 5 días; si había resistencia, se administró una dosis única de 1 g de ceftriaxona intravenoso. El seguimiento fue mediante una entrevista en la primera semana posterior a la biopsia y luego en el control para lectura de exámenes. Para el análisis estadístico se usó el paquete Stata 11.0. Resultados: Se realizaron un total de 761 biopsias transrectales de próstata ecodirigidas. A 554 de estos sujetos (73 %) se les realizó el cultivo rectal. Se encontró resistencia 1 2 3 Enfermera especialista, Clínica de Próstata, Fundación Santa Fe de Bogotá, Colombia. Médico urólogo, Clínica de Próstata, Fundación Santa Fe de Bogotá. Profesor clínico, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Médico urólogo, Clínica de Próstata, Fundación Santa Fe de Bogotá. Director de Posgrados y Profesor de la Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Recibido: 16/12/2013 Revisado: 29/04/2014 Aceptado: 09/06/2014 Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 11-19, enero-marzo, 2015 12 a las fluoroquinolonas en 254 de ellos, 153 de estos últimos habían recibido ciprofloxacina previa a la biopsia. Los demás no habían recibido ningún tratamiento antibiótico. La incidencia de bacteriemia fue del 0,7 %. En aquellos en quienes se utilizó ceftriaxona como profilaxis la frecuencia de bacteriemia o sepsis posbiopsia fue del 0 %. Conclusión: El cultivo rectal permite establecer la presencia de gérmenes resistentes a quinolonas. De esta forma es posible ajustar el esquema de profilaxis y disminuir el riesgo de bacteriemias y complicaciones infecciosas posbiopsia. Palabras clave: próstata, biopsia, bacteriemia, profilaxis antibiótica, resistencia antibiótica. Title: Rectal Culture for Detection of Fluoroquinolone-Resistant Germs and Reduced Risk of Bacteremia in Patients Undergoing Prostate Biopsy in Hospital Care Level IV Abstract Objective: To identify fluoroquinolone resistance in rectal swabs before transrectal prostate biopsy. Materials and Methods: We reviewed clinical charts of patients who uderwent transrectal prostate biopsy between May 2011 and August 2013. We obtained a rectal swab one week before the procedure. Intake of fluoroquinolones 6 months before the biopsy was evaluated. Antibiotic prophylaxis was adjusted according the swab as follows: if it was resistant to fluoroquinolones the patient received ceftriaxone 1 g in one take, otherwise the patient received ciprofloxacine 500 mg 1 hour before the procedure and two times a day per 5 days. The follow-up was carried on during the first week before the procedure using a phone interview and during the first month with a scheduled appointment. We used the statistical software STATA 11.0. Results: A total of 761 patients underwent transrectal prostate biopsy, 554 patients had rectal swab, 254 showed resistant rectal swab, in whom 153 received Ciprofloxacin 6 months after the procedure, 7 % of all the patients presented bacteremia. None of the patients with Ceftriaxon as antibiotic prophylaxis presented bacteremia nor sepsis. Conclusions: Performing rectal swabs before biopsy is an useful stategy to identify the presence of fluoroquinolone resistant organisms, which allows to use a target antibiotic profilaxis and decrease the risk of bacteremia and infectious complications after biopsy. Key words: Prostate, biopsy, bacteriemia, antibiotic prophylaxis, antimicrobial drug resistance. Introducción La biopsia transrectal ecodirigida de próstata (BP) es el procedimiento estándar para el diagnóstico histopatológico del cáncer de próstata. Se considera un procedimiento seguro, ambulatorio, con mínima morbilidad y mortalidad. Sin embargo, se han reportado complicaciones infecciosas, dentro de las cuales se incluyen fiebre, infección de las vías urinarias, bacteriemia aguda, prostatitis, orquiepididimitis y, la más seria, sepsis. La incidencia de este tipo de complicaciones oscila entre el 0,1 % y el 7 % [1-2]. Los gérmenes que con mayor frecuencia se aíslan son bacilos gramnegativos [2,3]. En nuestra institución, la frecuencia de complicaciones infecciosas posterior a la BP llegó a ser hasta del 18 %, la mayoría por gérmenes gramnegativos (Escherichia coli). En ese entonces, la terapia antibiótica suministrada se elegía de manera empírica. Por este motivo se estableció un protocolo por medio del cual se seleccionó una profilaxis antibiótica individualizada, a fin de evitar el uso de quinolonas en aquellos pacientes que Diana María Castelblanco et al. Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a fluoroquinolonas ... 13 previamente las habían recibido. Con este protocolo se redujeron las complicaciones infecciosas al 2 %. En el 2008, un estudio realizado en nuestra institución reportó una resistencia del 66,7 % a fluoroquinolona en pacientes llevados a BP en esta u otras instituciones, que presentaron bacteriemia [4]. En nuestro medio no hay estudios que mencionen la tasa de resistencia en cultivos rectales previos a la BP. Algunos trabajos en otros centros mencionan que la resistencia varía entre el 14 % y el 22 % [5,6]. Decidimos realizar el presente estudio con el objetivo de identificar, previo a la realización de la BP, cuál es la resistencia a las fluoroquinolona mediante un cultivo rectal. Adicionalmente, medir la frecuencia de complicaciones como bacteriemia, sepsis o procesos infecciosos de las vías urinarias en pacientes que recibieron profilaxis antibiótica de acuerdo con el cultivo. Nuestra hipótesis es que su realización de manera sistemática y la identificación de pacientes portadores de gérmenes gramnegativos resistentes a quinolonas disminuye el riesgo de bacteriemias y sepsis posbiopsia. Materiales y métodos Se realizó un estudio observacional descriptivo. Se incluyeron hombres con indicación de BP a quienes se tomó cultivo rectal una semana antes de la reali- zación de esta en la Clínica de Próstata del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá, entre el 1 de mayo de 2011 y el 30 de agosto de 2013. La muestra fue tomada por el personal de enfermería de nuestro centro y analizada en el Departamento de Patología y Microbiología de la institución. Todos los pacientes recibieron educación sobre el procedimiento, los riesgos y las complicaciones, y firmaron el consentimiento informado. Se indagó sobre la ingesta reciente de antibióticos, en particular quinolonas, en los 6 meses previos al procedimiento. Se analizaron en grupos diferentes quiénes lo habían recibido y quiénes no lo habían hecho. Todos los pacientes debían tener un urocultivo negativo o parcial de orina normal. En aquellos pacientes con gérmenes resistentes a fluoroquinolonas en el cultivo rectal, se administró una dosis única de 1 g de ceftriaxona vía intravenosa. Si el germen era sensible, se administró ciprofloxacina de 500 mg una hora antes del procedimiento y se continuó cada 12 h durante 5 días. El procedimiento se realizó previa preparación rectal con 2 enemas Travad de 133 cm3 que se colocaron en nuestro centro 2 h antes del examen. El seguimiento fue hecho mediante una entrevista personal o telefónica en los primeros 7 días después del procedimiento, en busca de complicaciones, principalmente presencia de fiebre, Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 11-19, enero-marzo, 2015 14 las cuales se registraron y se tabularon en un formato especialmente diseñado, previamente publicado. Adicionalmente, se verificó, en la consulta de control, la ausencia de eventos infecciosos. Se construyó una base de datos en Excel y se realizó análisis estadístico para medidas de tendencia central y dispersión utilizando el paquete Stata 11.0. Se determinó la frecuencia de eventos como proporciones y promedios para variables continuas. Resultados Entre mayo de 2011 y agosto de 2013, se realizaron un total de 761 BP. A 554 (73 %) sujetos se les realizó cultivo rectal, que es nuestra población de análisis. Las características de estos sujetos están enumeradas en la tabla 1. Se encontró resistencia a las fluoroquinolonas en 254 sujetos (46 %). De ellos, 153 (76 %) habían recibido ciprofloxacina antes de la biopsia por patología prostática. El 54 % del total de los pacientes tuvo cultivos sensibles a quinolonas y recibió profilaxis con ciprofloxacina. Los pacientes que mostraron resistencia a las fluoroquinolonas en el cultivo rectal fueron tratados con ceftriaxona, según el esquema prebiopsia (tabla 2). Tabla 1. Características demográficas Característica Edad promedio Número 62 años (rango 33-92) Biopsias previas de próstata 132 PSA promedio 7,44 ng/ml (rango 0,2-112) Antecedentes cáncer de próstata o cáncer de seno (%) 23 Indicación de la biopsia de próstata PSA elevado (%) TR anormal (%) Ambas (%) 70,30 9,30 14,40 T1a (%) 0,18 ASAP (%) 1,08 Vigilancia activa (%) 3,40 Sospecha de recaída bioquímica (%) 0,18 Otros (%) 1,08 PSA: antígeno prostático específico. ASAP: proliferaciones atípicas de acinos pequeños. Diana María Castelblanco et al. Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a fluoroquinolonas ... 15 Tabla 2. Resistencia a las fluoroquinolonas, reporte de cultivo rectal Tratamiento previo con fluoroquinolonas Sin tratamiento previo con fluoroquinolonas N = 201 (36,3 %) N= 353 (63.7 %) Resistencia a FQ 153 (76 %) Sensible a FQ 48 (24 %) Resistencia a FQ 101 (29 %) Sensible a FQ 252(71 %) Solo se presentó bacteriemia en 4 pacientes (0,7 %), quienes recibieron profilaxis con ciprofloxacina, de lo que se deduce que la incidencia de bacteriemia cuando se utilizó ceftriaxona como profilaxis fue de 0 %. vasos sanguíneos, y un síncope vasovagal que presentó caída de su propia altura y fue remitido al servicio de emergencias para estudios complementarios. Las demás se resolvieron de manera espontánea (tabla 3). Tuvimos 28 complicaciones relacionadas con la realización de BP (4,82 %). En la clasificación de Clavien, revisada por Dindo [7]: 11 fueron grado II, dadas por bacteriemia en 4 pacientes que requirieron manejo antibiótico intrahospitalario; 6 sujetos presentaron retención urinaria y requirieron sonda uretral por 3 días; hubo un episodio de orquiepididimitis, y 2 eventos clase III, dados por un sujeto con hematuria prolongada que requirió cistoscopia y cauterización de Discusión La BP guiada por ecografía es el método estándar para el diagnóstico de cáncer de próstata [8,9]. Su relativa facilidad y baja tasa de complicaciones la hace un procedimiento que puede realizarse de forma segura. Sin embargo, es un procedimiento diagnóstico con riesgo de infección [10]. Las principales complicaciones son infecciones de las vías urinarias como prostatitis aguda, orquitis y epididimi- Tabla 3. Complicaciones Eventos N = 28 (4,82 %) Bacteriemia 4 (0,70 %) Síndrome vasovagal 6 (1,08 %) IVU febril tardía 4 (0,70 %) Orquialgia severa 4 (0,70 %) Rectorragia inmediata moderada a severa 2 (0,36 %) Retención urinaria 6 (1,08 %) Hematuria severa y prolongada 1 (0,10 %) Orquiepididimitis 1 (0,10 %) Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 11-19, enero-marzo, 2015 16 tis, bacteriemia y sepsis (esta última es la más grave). En diferentes series se reporta bacteriemia en el 16 % de los casos, cuadros febriles entre el 5 % y el 10 % de los pacientes y sepsis en el 5 % [11]. Otras complicaciones que se presentan hasta en el 50 % de los casos son hematuria, hemospermia y hematoquexia [12]. Está demostrado en múltiples estudios que la profilaxis antibiótica y la limpieza rectal han contribuido a la disminución de la tasa de bacteriemia [13]. El mecanismo propuesto para el desarrollo de las complicaciones infecciosas es la contaminación fecal cuando la aguja pasa la mucosa rectal. Según la Asociación Americana de Urología (AUA), la incidencia de infección de las vías urinarias posterior a la biopsia es de 1-3 %, y de sepsis, del 0,4 %. Los factores de riesgo para desarrollar este tipo de complicaciones fueron edad avanzada, inmunosupresión, uso de sonda vesical, volumen prostático mayor a 75 cm3, diabetes y uso de corticoesteroides [14]. La AUA recomienda el uso de fluoroquinolonas como primera línea en la profilaxis antibiótica previa a la BP [14,15]. Un estudio realizado en nuestro medio encontró que la gran mayoría de urólogos (98 %) utiliza algún tipo de antibiótico profiláctico en la biopsia, de los cuales la ciprofloxacina es el antibiótico más usado (68 %) [16]. El uso de este medicamento se sustenta en un trabajo realizado en Londres, donde se comparó la terapia oral con ciprofloxacina de 500 mg 12 h antes de la BP y 12 h después, contra gentamicina de 1,5 mg/kg por vía intravenosa 2 h antes del procedimiento. La incidencia de bacteriemia fue del 7 % y 37 %, respectivamente. Taylor y cols. [17] concluyeron que la ventaja de la ciprofloxacina se debía a la conocida capacidad del fármaco para concentrarse en la próstata. El problema es que en varios trabajos se reporta que en pacientes con complicaciones infecciosas, los hemocultivos son positivos para E. coli resistente a este grupo de antibióticos. Dicho aumento se da por su uso indiscriminado, no solo para el tratamiento de enfermedades infecciosas, sino para el crecimiento del ganado y aves de corral [18]. Las tasas de resistencia a quinolonas son variables. Schaeffer reporta una tasa baja cercana al 10 % [19], similar a Velazco, con el 18,8 % [5]. Estudios en Asia [6] reportan hasta el 74 %, similar a lo descrito en nuestro medio, que es cercano al 67 % [4]. Por este motivo se han propuesto múltiples esquemas de profilaxis antibiótica, además del uso de enemas previos al procedimiento, sin que se haya logrado llegar a un consenso en cuanto vía de administración y tipo de antibiótico que se va a utilizar [12,20]. En una publicación anterior de nuestro grupo de trabajo, se estableció en nuestro país se utilizan Diana María Castelblanco et al. Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a fluoroquinolonas ... 17 11 antibióticos diferentes, administrados por vía oral, intramuscular o parenteral, por espacio de 1 a 17 días [16]. Una encuesta desarrollada en Inglaterra encontró 48 esquemas diferentes [21]. Recientemente se ha sugerido la realización de cultivos perianales previos a la biopsia, a fin de determinar cuál antibiótico se debe usar como profilaxis, lo que aparentemente ha demostrado la disminución de las tasas de infección [13-18]. La muestra se realiza introduciendo un hisopo en el recto, el cual se rota suavemente y luego se retira. El frotis extraído se coloca en un medio de cultivo [22]. En un estudio de 43 pacientes se llevó a cabo el cultivo en busca de determinar si había o no resistencia a las fluoroquinolonas. Si se encontraba resistencia, se administraba un antibiótico diferente, acorde con la sensibilidad bacteriana. De lo contrario, se utilizaba el esquema estándar. El 14 % de los pacientes presentó resistencia a las fluoroquinolonas. Ninguno de los que recibió la terapia modificada presentó complicaciones infecciosas [13]. Se concluye que tomar cultivos perianales pre biopsia puede identificar los organismos resistentes a las fluoroquinolonas y modificar la profilaxis para disminuir el riesgo de infección [18]. Liss y cols. [20] presentan un estudio realizado en 3 instituciones en California, que incluyó 136 pacientes a quienes les realizaron cultivo rectal. Los pacientes se dividieron en dos grupos, dependiendo de si el germen obtenido era sensible o resistente a las fluoroquinolonas. La resistencia fue del 22 %, similar a lo descrito por Taylor, con el 19,6 % [23], y Batura, con el 10,6 %. Estos hallazgos son diferentes a los nuestros, donde la resistencia es del 45,36 %. Esta diferencia podría explicarse por el alto número de pacientes con exposición previa a quinolonas [20]. La tasa de bacteriemia posbiopsia del presente análisis (0,7 %) es menor a la reportada en nuestro medio, que varía entre el 7 % y el 11 % [24,25], y a las cifras mundiales, que son cercanas al 2 % [6]. La modificación de la profilaxis, de acuerdo con el cultivo rectal, parece modificar el riesgo de complicaciones infecciosas en estos pacientes. El cultivo es de gran utilidad, especialmente en pacientes que han recibido previamente tratamientos con fluoroquinolonas. Conclusión El cultivo rectal permite establecer la presencia de gérmenes resistentes a quinolonas. De esta forma, es posible ajustar el esquema de profilaxis y disminuir el riesgo de bacteriemias y complicaciones infecciosas posbiopsia. Consideramos que es una medida preventiva que debería hacerse rutinariamente. Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 11-19, enero-marzo, 2015 18 Referencias 1. Hodge KK, McNeal JE, Stamey TA. Ultrasound guided transrectal core biopsies of the palpably abnormal prostate. J Urol. 1989;142:66. 2. Tal R, Livne PM, Lask DM et al. Empirical management of urinary tract infections complicating transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol. 2003;169:1762. 3. Patel U, Kirby R. Infections after prostate biopsy and antibiotic resistance. BJU Int. 2008;101:1201. 4. Sejnau IJE, Daza Almendrales F, Plata Salazar M et al. Perfil microbiológico y resistencia antibiótica en las bacteriemias postbiopsia transrectal de próstata en el Hospital Universitario Fundación Santa Fe. Urol Colomb [internet]. 2008;17(2):27-34. Disponible en: http:// www.urologiacolombiana.com/revistas/ agosto-2008/006.pdf 5. Velasco Valencia DK, Fornasini M. Bacteriemia en pacientes sometidos a biopsia de próstata: perfil bacteriológico y patrones de susceptibilidad antibiótica. Estudio realizado en el Hospital Carlos Andrade Marín. Quito: USFQ; 2009. 6. Liss MA, Chang A, Santos M et al. Prevalence and significance of fluoroquinolone resistant Escherichia coli in patients undergoing transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy. J Urol. 2011;185(4):1283-8. 7. Dindo D, Demartines N, Clavien PA. Classification of surgical complications: A new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg. 2004;240:205-13. 8. Terris MK. Prostate biopsy strategies: past, present, and future. Urol Clin North Am. 2002;29:205-12. 9. Mian BM. Prostate biopsy strategies: current state of the art. J Natl Compr Canc Netw. 2004;2:213-22. 10. Ramírez M. Estrategias para la biopsia de próstata: revisión de la literatura. Servicio de Urología. Hospital Universitario la Fe. Valencia. Actas Urol Esp. 2007;31(10):1089-99. 11. Silva B, Hidalgo JP, Aroca P et al. ¿Es necesario el enema rectal en la biopsia de próstata? Revista Chilena de Urología. 2007;72(3):250-3. 12. Jeon SS, Woo SH, Hyun JH et al.. Bisacodyl rectal preparation can decrease infectious complications of transrectal ultrasound-guided prostate biopsy. Urology. 2003;62:461-6. 13. Feliciano J, Teper E, Ferrandino M et al. The incidence of fluoroquinolone resistant infections after prostate biopsy- are fluoroquinolones still effective prophylaxis? J Urol. 2008;179:952-5. 14. Wolf JS, Bennett CJ, Dmochowski RR et al. Best practice policy statement on urologic surgery antimicrobial prophylaxis. J Urol. 2008;179:1379. 15. Aron M, Rajeev TP, Gupta NP. Antibiotic prophylaxis for transrectal needle biopsy of the prostate: A randomized controlled study. BJU Int. 2000;85:682. 16. Plata M, Trujillo CG. Tendencias en la preparación y realización de la ecografía transrectal de próstata y biopsia en Colombia. Censo Urologico nacional. Urol Colomb. 2010;XIX(3):77-84. 17. Taylor H, Bingham JB. Antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy. J Antimicrob Chemother. 1997;39(2):1157. 18. Schaeffer A. The impact of collateral damage on urological care. J Urol. 2012;187:1527-8. doi:10.1016/ juro.2012.02.009. 19. Batura D. Prevalence of antimicrobial resistance in intestinal flora of patients undergoing prostatic biopsy: implications for prophylaxis and treatment of infections after biopsy. BJU Int. 2010;106:1017. Diana María Castelblanco et al. Cultivo rectal para detección de gérmenes resistentes a fluoroquinolonas ... 19 20. Lindert KA, Kabalin JN, Terris MK. Bacteriemia and bacteriuria after transrectal ultrasound guided prostate biopsy. J Urol. 2000;164:76-80. 21. Castelblanco DM, Gómez JF, Trujillo OC. Análisis retrospectivo de las biopsias de próstata realizadas en la Clínica de Próstata del Hospital Universitario Fundación Santafé de Bogotá. Urol Colomb. 2011;XX(1):27-33. 22. Vorvick L. Cultivo rectal [internet]. 2012. Disponible en: http://www.umm.edu/esp_ imagepages/9811.htm#ixzz1mijdepys. 23. Taylor AK. Targeted antimicrobial prophylaxis using rectal swab cultures in men undergoing transrectal ultrasound guided prostate biopsy is associated with reduced incidence of post-procedure in- fectious complications and cost of care. J Urol. 2012;187:1275. 24. Cavelier Castro L, Briceño TL, Pérez C et al. Bacteriemia después de biopsias de próstata dirigidas por ultrasonido. Urol Colomb. 2008;17(2). 25. Rubio C, Ossa J, Godoy F. Bacteriemia posterior a biopsia transrectal de próstata en el Hospital Simón Bolívar. Urol Colomb. 2009;18(3):77-82. Correspondencia Juan Guillermo Cataño Cataño [email protected] Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 11-19, enero-marzo, 2015 21 de carga de ASA, en el 85 %; la dosis de carga de clopidogrel, en el 78,3 %; la enoxaparina ajustada a peso y edad, en el 96 %; los betabloqueadores, en el 87,7 %, y el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina (IECA), en casi 84 %. Se registró una lista de chequeo para terapia fibrinolítica en el 64 % de pacientes con diagnóstico de IAMCEST. Conclusión: La adherencia a guías en enfermedades de alto impacto en morbimortalidad como el IAMCEST debe ser del 100 %, para garantizar mejores resultados clínicos. En los indicadores de calidad que se tomaron para evaluar la adherencia a las guías se siguieron las recomendaciones en un nivel adecuado, notable y excelente (en el caso del uso de la enoxaparina). Palabras clave: infarto agudo de miocardio, elevación del segmento ST, reperfusión miocárdica, trombolisis, adherencia a guías. Title: Adherence to Guidelines for Acute Myocardial Infarction with ST Segment Elevation in a University Hospital of 4th level in Bogota (Colombia) between January 2008 and July 2011 Abstract Introduction: The ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI) is associated with high morbidity and mortality, identifying disease early, and adherence to management guidelines have impacted clinical outcomes in this entity. Objectives: To evaluate adherence to guidelines in the management of STEMI al Hospital Universitario San Ignacio and to identify 7 performance indicators in the care of patients with STEMI. Methods: An observational, descriptive, and cross-sectional study. The statistical program STATA 12.1 was used. Results: We reviewed medical records of 106 patients with median age 61 years, which comorbidities was: Dyslipidemia, hypertension, smoking, Mortality during the hospitalization 14.29%. Of the 7 variables making measures EKG within 10 minutes (74.5%), making lipid profile within 24 hours of admission by almost (80 %), ASA Bolus dose (85%), clopidogrel bolus dose (78.3%), enoxaparin adjusted to weight and age (96 %), beta-blockers (87.7%), ACE inhibitors by almost (84%). Checklist for fibrinolytic therapy in 64 % of patients diagnosed with STEMI were recorded. Conclusion: Adherence to guidelines in diseases with high morbidity and mortality impact as STEMI should be 100% to ensure better clinical outcomes. Quality indicators that we took to assess adherence to guidelines recommendations were followed in a suitable remarkable level, and excellent (for the use of enoxaparin). Key words: Acute myocardial infarction, ST segment elevation, myocardial reperfusion, thrombolysis, adherence to guidelines. Introducción En la actualidad, la enfermedad coronaria se considera la pandemia más importante del siglo XXI. Se calcula que en 1996 fallecieron en el mundo 15 millones de personas por alguna enfermedad cardiovascular, lo que representa el 29 % de la mortalidad total, y la cardiopatía isquémica fue responsable de la muerte de 7 millones de personas [1]. Los estudios epidemiológicos muestran que para el 2020 la enfermedad cardiovascular será responsable de 25 millones de muertes al año; es decir, del 36 %, y por primera vez en la historia de nuestra especie será la causa más común de muerte. De este modo, la enfermedad cardiovascular puede considerarse la amenaza más seria para el género humano. Las proyecciones realizadas sobre las cuatro principales causas de muerte mundial en el 2030 indican que serán, en Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 20-31, enero-marzo, 2015 22 su orden: la enfermedad isquémica del corazón, la enfermedad cerebrovascular, el VIH/sida y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica [1]. La mortalidad intrahospitalaria sigue siendo mayor para el infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IAMCEST) cuando se compara con infarto sin elevación del ST; pero la mortalidad extrahospitalaria de este último aún es mayor. El tratamiento temprano reduce la morbilidad y mortalidad en el IAMCEST. Hasta el 30 % de los pacientes muere en las primeras 24 h de isquemia miocárdica. La principal causa prehospitalaria de muerte es la fibrilación ventricular. El primer paso esencial es el reconocimiento de los síntomas y signos para evaluar, estratificar y tratar pacientes con posible IAMCEST. La rápida restauración del flujo sanguíneo miocárdico por fibrinólisis o intervención coronaria percutánea es el método más efectivo para reducir la mortalidad y la morbilidad [1]. El diagnóstico de IAMCEST se basa en tres pilares fundamentalmente: manifestaciones clínicas, electrocardiograma y biomarcadores. En las manifestaciones clínicas, el síntoma cardinal es un dolor opresivo retroesternal que puede irradiarse al cuello, al maxilar inferior, a la espalda (región interescapular) o a los brazos. El dolor es prolongado (persiste más de 20 min y usualmente dura varias horas), usualmente es intenso, no mejora con el reposo o los nitratos y, frecuen- temente, se asocia con sudoración fría, náuseas, vómito, debilidad y sensación de temor o de muerte inminente. Al menos el 20 % de los IAMCEST no son reconocidos por el paciente, por la presencia de síntomas atípicos o por la ausencia de dolor torácico (infarto silencioso). Los IAMCEST silenciosos o con síntomas atípicos son más frecuentes en ancianos, mujeres, diabéticos y pacientes en postoperatorios [2]. La enfermedad cardiovascular es muy prevalente; por ello es la que provoca la mayor mortalidad en países desarrollados, así como en países en vías de desarrollo. Así mismo, genera mucha incapacidad y pérdida de recursos económicos a los sistemas de salud. Se prevé que está en aumento, por lo que es importante su reconocimiento precoz, al igual que una adecuada intervención, ya que de esto dependen los desenlaces y resultados que se obtienen en los diferentes centros que tratan estas enfermedades. El electrocardiograma continúa siendo la herramienta más útil para el diagnóstico inicial del infarto. Usualmente permite distinguir el IAMCEST de los otros síndromes coronarios agudos (angina inestable o infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST) y es fundamental para decidir si se realiza o no terapia de reperfusión inmediata (farmacológica o mecánica). A todos los pacientes que llegan al servicio de urgencias con dolor torácico se les debe hacer Gabriel Alonso Mosquera Klinger et al. Adherencia a guías de infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST... 23 un electrocardiograma en los primeros 10 min de ingreso. El principal criterio diagnóstico en el electrocardiograma en ausencia de hipertrofia ventricular izquierdo o de bloqueo de rama izquierda es una elevación del segmento ST en el punto J en 2 o más derivaciones contiguas, mayor o igual 0,2 mV en hombres y mayor o igual a 0,15 mV en mujeres en derivaciones V1 a V3 o mayor o igual 0,1 mV en el resto de derivaciones. El otro criterio importante para definir si se realiza o no terapia de reperfusión inmediata es la presencia de bloqueo de rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo en el electrocardiograma de ingreso [5,6]. No existe evidencia de beneficio con la fibrinólisis en pacientes con electrocardiograma normal o con cambios inespecíficos, y existe sugerencia de mayor riesgo de con la fibrinólisis (entre estos el incremento del sangrado) en los pacientes que ingresan con depresión del segmento ST. Sin embargo, la fibrinólisis podría estar incluida en los pacientes con depresión del ST confinada a las derivaciones V1 a V4 acompañada de ondas T positivas y onda R alta en las mismas derivaciones (principalmente V1), cambios indicativos de una corriente de daño posterior [5]. La elevación de los biomarcadores indica necrosis del miocito, porque afecta la integridad de la membrana celular y las macromoléculas intracelulares. Aunque existen otros biomarcadores, los más recomendados en la actualidad para el diagnóstico de IAMCEST son las subunidades I y T de las troponinas cardiacas y la isoenzima MB de la creatina-fosfocinasa. Los biomarcadores son útiles para confirmar el diagnóstico de IAMCEST, para estimar el tamaño del infarto y para obtener información pronóstica. Sin embargo, no son necesarios en la toma de decisiones con respecto a la estrategia de reperfusión. Además, ayudan a evaluar la posibilidad de que la reperfusión haya sido exitosa y son útiles para el diagnóstico de reinfarto [5,6]. Es razonable medir alguno de los biomarcadores en todos los pacientes con sospecha de IAMCEST; pero es innecesario y no es costo-efectivo medir simultáneamente la creatina-fosfocinasa y alguna de las troponinas. Más importante aún, el diagnóstico de IAMCEST y la decisión de administrar terapia de reperfusión inmediata deben basarse en el cuadro clínico y los cambios en el electrocardiograma, sin esperar los resultados de los biomarcadores para definir la conducta [5,6]. La terapia de reperfusión consiste en la restauración rápida y completa del flujo en el vaso totalmente ocluido es el tratamiento más efectivo para el IAMCEST y el principal determinante del desenlace a corto y largo plazo. La reperfusión se puede lograr de manera farmacológica (fibrinólisis) y mecánica (angioplastia o intervención coronaria percutánea primaria). La meta del sistema médico es Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 20-31, enero-marzo, 2015 24 facilitar el rápido reconocimiento y tratamiento de los pacientes con IAMCEST, de manera que el tiempo puerta-aguja para el inicio de la fibrinólisis sea inferior a 30 min y que el tiempo puerta-balón sea menor o igual a 90 min [2]. El daño de reperfusión resulta en edema celular, formación de radicales libres, sobrecarga de calcio y aceleración de la apoptosis. La activación de citocinas en la zona lleva a acumulación de neutrófilos y mediadores de inflamación que contribuyen al daño tisular [3,4]. A pesar de una adecuada restauración del flujo en el vaso epicárdico, la perfusión miocárdica en la zona del infarto puede estar afectada por una combinación de daño microvascular y daño de reperfusión. El tiempo desde el inicio de los síntomas, que refleja la duración de la oclusión coronaria, es un determinante importante del tamaño del infarto y del desenlace, aunque la presencia de circulación colateral puede proveer perfusión suficiente para retardar la muerte celular. La fibrinólisis va perdiendo efecto para lisar el trombo a medida que “madura” con el paso del tiempo. En este sentido, el intervencionismo coronario percutáneo (ICP) es menos dependiente del tiempo y puede lograr salvar el miocardio luego de una mayor duración de la oclusión coronaria. Sin embargo, esta ventaja del ICP sobre la fibrinólisis se va perdiendo cuanto más retarde su implementación [7,8] La disponibilidad oportuna de un laboratorio de cardiología intervencionista experimentado es un determinante clave del tipo de reperfusión seleccionada. En los servicios del ICP experimentados esta estrategia es superior a la reperfusión farmacológica [9]. Usualmente, la fibrinólisis puede administrarse más rápido que la angioplastia primaria. A medida que aumenta el retardo para la realización del ICP, disminuye el beneficio sobre la mortalidad que esta tiene comparada con la fibrinólisis. De hecho, la ICP podría no disminuir la mortalidad cuando se anticipe un retardo mayor de 60 min para su implementación, comparada con la administración inmediata de la fibrinólisis [10]. En la actualidad se recomienda que los pacientes que lleguen a un servicio sin disponibilidad de ICP realizada por personal experto en los primeros 90 min del primer contacto médico deben ser sometidos a fibrinólisis, a menos que esté contraindicada. En conclusión, con base en la evidencia disponible no es posible afirmar de manera definitiva que una estrategia particular de reperfusión sea superior para todos los pacientes, en todas las circunstancias clínicas y en todos los momentos del día. El concepto fundamental es que se debe seleccionar algún tipo de reperfusión para todos los pacientes apropiados con sospecha de IAMCEST, dentro de los tiempos establecidos para cada una de ellas [5]. El manejo óptimo del IAMCEST comprende el alivio inmediato de la isquemia y la prevención de desenlaces adversos como infarto y Gabriel Alonso Mosquera Klinger et al. Adherencia a guías de infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST... 25 muerte. Para ello se utilizan, de la forma más precisa, los recursos de terapias de reperfusión, antisquémicas, antiplaquetarias, antitrombóticas, estratificación continua del riesgo durante la evolución y procedimientos invasivos [1]. En un hospital de alta complejidad, como el Hospital Universitario de San Ignacio, es necesario evaluar si hay un reconocimiento temprano de esta entidad y si se realizan las intervenciones en el contexto del infarto según las recomendaciones de las guías internacionales y las guías aceptadas para nuestro centro. De esta forma, podemos mejorar los procesos, en caso de que se sigan las recomendaciones, y si no entonces formular soluciones encaminadas a mejorar este aspecto y contribuir a la mejora de la morbimortalidad en esta patología. Por esta razón decidimos hacer este estudio, en el que revisamos las características clínicas y demográficas de pacientes con IAMCEST y definimos evaluar siete indicadores de desempeño en la atención de este grupo, que impactan en la morbilidad y la sobrevida de estos pacientes. resultados y estadísticas cercanas a la realidad, se tomaron todas las historias que cumplían los criterios de inclusión y exclusión. Definición de variables. Los datos referentes a la identificación del paciente (por ejemplo, número de documento, edad y sexo) se tomarán según lo anotado en su documento de identidad. Hubo siete indicadores de desempeño en la atención de pacientes con IAMCEST: • Tiempo de evolución desde la consulta de ingreso en el triage hasta el diagnóstico electrocardiográfico del con diagnóstico de IAMCEST. • Dosis de carga de antiagregantes plaquetarios: se tendrá en cuenta si se usan los bolos de carga de aspirina de 300 mg y clopidogrel de 300 mg. • Dosis ajustada de enoxaparina a edad y a función renal: ajuste de la dosis según la edad, teniendo en cuenta que a individuos menores de 75 años de edad se les administran 30 mg bolo inicial y se continúa con 1 mg/kg cada 12 h, y en individuos mayores de 75 años, dosis de 0,75 mg/mg cada 12 h. Métodos Se realiza un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal con población atendida del Hospital Universitario San Ignacio con diagnóstico de IAMCEST. Se revisan historias de 106 pacientes con diagnóstico de IAMCEST. No se calculó muestra, y para garantizar En pacientes con depuración de creatinina alterada menor de 30 ml/min, dosis ajustadas de 1 mg/kg por día. • Realización de perfil lipídico en las primeras 24 h: la realización de per- Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 20-31, enero-marzo, 2015 26 fil de lípidos que incluyan colesterol total, lipoproteínas de alta densidad (HDL), lipoproteínas de baja densidad (LDL) y triglicéridos 24 horas después de realizado el diagnóstico de IAMCEST. • Uso de betabloqueador si hubiera indicación y no existiera contraindicación según las guías. En los pacientes en quienes se hizo diagnóstico de IAMCEST: utilización de metoprolol oral independiente de la dosis a utilizar en las primeras 24 h del infarto. • Uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA) si hubiera indicación y no existiera contraindicación según las guías. En los pacientes en quienes se hizo diagnóstico de IAMCEST: uso de IECA, independiente de la dosis en las primeras 24 h del infarto. • Aplicación de los criterios de exclusión válidos para no iniciar trombólisis: la utilización de la lista de chequeo y anotación en la historia de los criterios que excluyen al paciente para que no se le realice trombólisis en caso de que esta sea la estrategia de reperfusión que se vaya a usar. Resultados Revisamos la historia de 106 pacientes que cumplían los criterios de inclusión del estudio, que al final de la hospitalización tuvieron diagnóstico de IAMCEST. De estos, 45 (42,45 %) pacientes en el 2008, 18 (16,98 %) en el 2009, 14 (13,21 %) en el 2010 y 29 (27,36 %) en el 2011. De estos pacientes, 26 (24,53 %) fueron mujeres y 80 (75,47 %) fueron hombres. En cuanto a la edad, el mayor tenía 88 años; el menor, 36 años, y la mediana fue de 61 años. Las comorbilidades encontradas en estos pacientes fueron: hipertensión arterial (HTA), en 62 (58,44 %) pacientes, anemia en 10 (9,43 %), enfermedad renal crónica en 10 (9,43 %), diabéticos en 23 (21,7 %), dislipidemia en 81 (76,42 %), enfermedad coronaria previa en 19 (17,92 %) y hábitos fumadores en 60 (56,6 %) (tabla 1). De estos pacientes, se les realizó electrocardiograma antes de los 10 min de ingreso a urgencias a 79 pacientes (74,53 %). Gabriel Alonso Mosquera Klinger et al. Adherencia a guías de infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST... 27 Tabla 1. Comorbilidades Comorbilidad Número Porcentaje Hipertensión arterial 62 58,44 Anemia 10 9,43 Enfermedad renal crónica 10 9,43 Diabetes mellitus 23 21,70 Dislipidemia 81 76,42 Enfermedad coronaria 19 17,92 Fumador 60 56,60 Durante la hospitalización se les realizó arteriografía coronaria a 72 pacientes (67,92 %) y angioplastia primaria a 14 pacientes (13,21 %). De estos salieron vivos al alta hospitalaria 12 (85,71 %) y fallecieron 2 (14,29 %). Se les realizó trombólisis sistémica a 51 pacientes (48,11 %), de los cuales fallecieron 8 (15,69 %) (tabla 2). La lista de chequeo se diligenció en 68 pacientes (64,15 %) y no se realizó en 38 (35,85 %). A quienes no se les llevó a cabo la lista de chequeo, fallecieron 9 (23,68 %); en cambio, a los que se le realizó la lista de chequeo solo fallecieron el 10,29 %. Dosis de carga de ASA: 300 mg a 82 pacientes (77,36 %). A 7 pacientes (6,6 %) se les dio 500 mg al ingreso; a 2 se les dejó una dosis de 100 mg, y a 15 pacientes no se les puso ASA (tabla 3). Dosis de carga de clopidogrel: 300 mg a 83 pacientes (78,3 %), 600 mg a 3 pacientes (2,83 %), 75 mg a 2 (1,89 %). No recibieron clopidogrel 18 pacientes (16,98 %). Enoxaparina ajustada: sí a 102 pacientes (96,23 %), y no a: 4 (3,77 %). Los betabloquedores se usaron en 93 pacientes (87,74 %). Se reportaron contraindicaciones en 8 (7,55 %). Los IECA en 89 (83,96 %) con reporte de contraindicaciones en 6 (5,566 %). Se les realizó perfil de lípidos en las primeras 24 h de ingreso a 83 pacientes (78,3 %). De los 106 pacientes al egreso del hospital, 90 estaban vivos (84,91 %) y 16 murieron (15,09 %). De los muertos son mujeres 7, y hombres, 9. Tabla 2. Estrategias de reperfusión Estrategia Trombolisis Angioplastia primaria Pacientes (n [%]) Vivos (n [%]) Muertos (n [%]) 51 (48,11) 43 (84,31) 8 (15,69) 14 12 (85,71) 2 (14,29) Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 20-31, enero-marzo, 2015 28 Tabla 3. Medicamentos para manejo antisquémico: uso de betabloqueadores, de IECA, enoxaparina, ASA y clopidogrel Variables Número Porcentajes Dosis de carga ASA de 300 mg 82 77,36 Dosis de carga clopidogrel de 300 mg 83 78,30 Enoxaparina 102 96,23 IECA 89 83,96 Betabloqueador 93 87,74 Revisión y discusión En el IAMCEST se utiliza también un manejo coadyuvante con betabloqueadores e IECA. Los betabloqueadores bloquean competitivamente el efecto de las catecolaminas sobre los receptores beta de la membrana celular, lo cual reduce la contractilidad miocárdica, la frecuencia cardiaca, la velocidad de conducción a través del nodo aurículo-ventricular y la presión arterial sistólica; esto a su vez se refleja en la disminución del consumo de oxígeno. La disminución de la frecuencia cardiaca incrementa la duración de la diástole y mejora el flujo coronario. Los betabloqueadores orales se inician lo más pronto posible en todos los pacientes sin contraindicación; mientras que la vía intravenosa se restringe en aquellos con isquemia persistente, sobre todo en presencia de hipertensión arterial o taquicardia. En ausencia de contraindicaciones la evidencia de la utilización de betabloqueadores parece suficiente para recomendarlos como parte del cuidado rutinario en este síndrome. Lo anterior está fundamentado en estudios como el COMMIT/CCS-2 con metoprolol succinato y el estudio CAPRICORN con carvedilol [1]. En el Hospital Universitario San Ignacio se atienden un gran número de pacientes con dolor torácico y con IAMCEST, por lo que nos pareció de interés hacer un estudio donde se evaluara la adherencia a las guías de manejo de IAMCEST, y encontrar las dificultades en abordaje y decisiones de las diferentes intervenciones según las recomendaciones disponibles en el tema. El IAMCEST es una enfermedad con alta morbilidad y mortalidad hospitalaria, en la que existen protocolos institucionales con el fin de intentar disminuir desenlaces adversos. La restauración rápida y completa del flujo en el vaso totalmente ocluido (reperfusión) es el tratamiento más efectivo para el IAMCEST y el principal desenlace a corto y largo plazo [2]. La disponibilidad de un laboratorio de cardiología intervencionista experimen- Gabriel Alonso Mosquera Klinger et al. Adherencia a guías de infarto agudo de miocardio con elevación de segmento ST... 29 tado es un determinante clave del tipo de terapia de reperfusión seleccionada [9]. En sitios con dicha disponibilidad hay disminución de la mortalidad comparada con la trombólisis. El intervencionismo coronario percutáneo podría no disminuir la mortalidad cuando se anticipe un retardo mayor de 60 min para su implementación comparado con la administración inmediata de la fibrinólisis [11]. En este estudio encontramos que la trombólisis sistémica fue la terapia de reperfusión más frecuentemente utilizada y nota que la mortalidad fue parecida con lo anotado para la angioplastia primaria. En los pacientes de nuestro estudio pudimos observar que se murieron más del 15 % con las diferentes estrategias de reperfusión, datos similares a lo reportado en la literatura universal [11]. Las comorbilidades más prevalentes en nuestros pacientes fueron la dislipidemia (76 %), la HTA (58 %) y el hábito de fumar (56 %), seguidas por la diabetes mellitus y la enfermedad coronaria previa. La dosis de carga de ASA de 300 mg y clopidogrel de 300 mg se administró en más del 75 % de los pacientes en nuestro centro. Llama la atención que bolos de ASA de 500 mg fueron administrados en 7 pacientes que constituyen un 6,6 %, a pesar de que no está recomendado en las guías institucionales, ni en la guía colombiana de IAMCEST. La administración de IECA, betabloquedor y enoxaparina fue más frecuente (84 %, 88 % y 96 %, respectivamente). No encontramos datos respecto de otros estudios donde se haya anotado la adherencia sobre el uso de estos, pero las recomendaciones son utilizar siempre y cuando no haya una contraindicación para estos [12-14]. Dentro de las primeras 24 h se recomienda un IECA en pacientes con disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomáticos (fracción de eyección menor o igual a 40 %), con signos de congestión pulmonar y diabéticos (recomendación clase I, nivel de evidencia A). Adicionalmente, se indican en hipertensión arterial asociada con el síndrome coronario agudo, a pesar del uso de nitroglicerina y betabloqueador. No debe utilizarse si la presión arterial sistólica es menor a 100 mm Hg o hay una disminución mayor a 30 mm Hg de la presión de base u otras contraindicaciones para estos medicamentos. La toma de perfil de lípidos en las primeras 24 h se realizó en casi el 80 % de todos los pacientes con diagnóstico IAMCEST. La lista de chequeo para aplicar la terapia trombolítica se realizó en 68 (64,15 %) de los pacientes con IAMCEST y no se llevó a cabo en 38 (35,85 %). Como se documentó, en quienes no se diligenció la lista de chequeo, fallecieron 9 (23,68 %); en cambio en quienes sí se hizo solo fallecieron el 10,29 %. Con estos datos se sugiere que probablemente hacer el listado de che- Univ. Méd. ISSN 0041-9095. Bogotá (Colombia), 56 (1): 20-31, enero-marzo, 2015