Homo modulans (III): de la naturaleza de la música

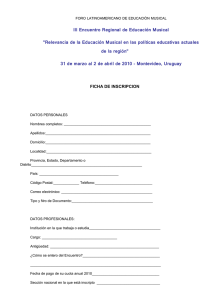

Anuncio