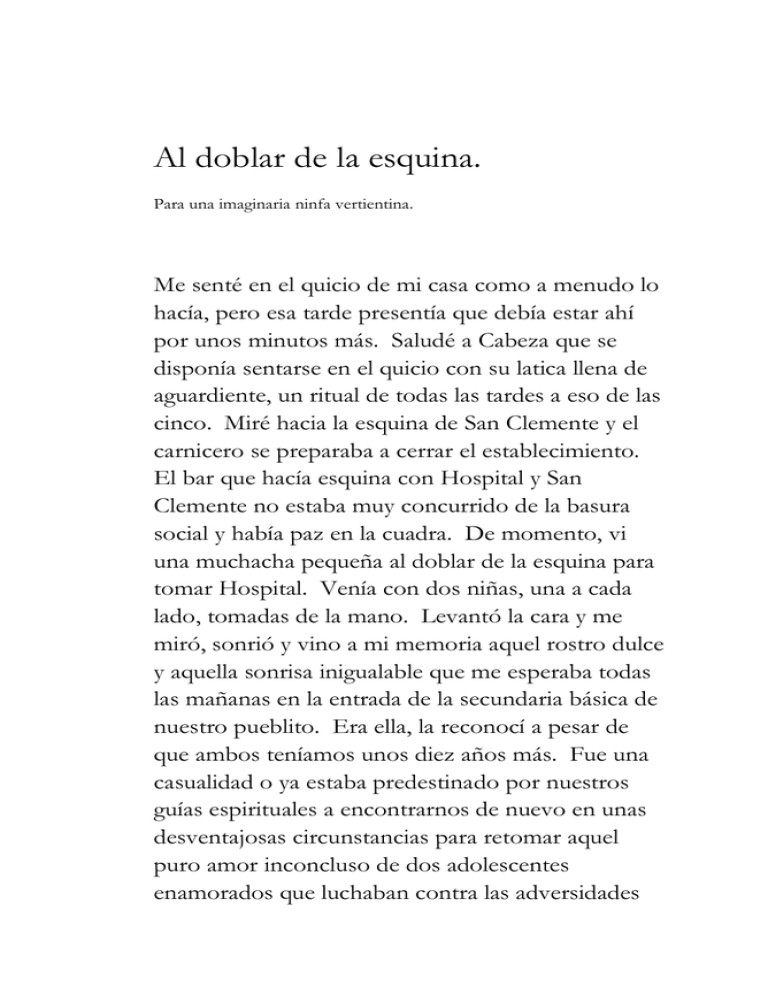

Al doblar de la esquina.

Anuncio

Al doblar de la esquina. Para una imaginaria ninfa vertientina. Me senté en el quicio de mi casa como a menudo lo hacía, pero esa tarde presentía que debía estar ahí por unos minutos más. Saludé a Cabeza que se disponía sentarse en el quicio con su latica llena de aguardiente, un ritual de todas las tardes a eso de las cinco. Miré hacia la esquina de San Clemente y el carnicero se preparaba a cerrar el establecimiento. El bar que hacía esquina con Hospital y San Clemente no estaba muy concurrido de la basura social y había paz en la cuadra. De momento, vi una muchacha pequeña al doblar de la esquina para tomar Hospital. Venía con dos niñas, una a cada lado, tomadas de la mano. Levantó la cara y me miró, sonrió y vino a mi memoria aquel rostro dulce y aquella sonrisa inigualable que me esperaba todas las mañanas en la entrada de la secundaria básica de nuestro pueblito. Era ella, la reconocí a pesar de que ambos teníamos unos diez años más. Fue una casualidad o ya estaba predestinado por nuestros guías espirituales a encontrarnos de nuevo en unas desventajosas circunstancias para retomar aquel puro amor inconcluso de dos adolescentes enamorados que luchaban contra las adversidades que hacían de ese amor algo doloroso por nuestra corta edad y la férrea vigilancia de su padre el cual no la dejaba acercarse a mí. Ahora yo estaba casado, pero ella seguramente no lo sabía. Me vino a buscar para salvar lo que nunca debió haberse quedado atrás sólo en nuestro recuerdo. No supimos planificar con precisión nuestro amor y unión eternos en esta reencarnación. No pude decirle nada, estaba petrificado mirando sus ojos llenos de amor que pasaban sin detenerse. Su mirada se tornó triste y su sonrisa devino en un rictus de decepción y desesperación ante el desenlace inevitable de volvernos a separar para siempre. Sus dos niñas también me miraban como si lo comprendieran todo. El tiempo se detuvo en aquella cuadra inolvidable y apareció la entrada a nuestra escuela secundaria básica, los pitazos del central y el bagacillo cayendo sobre nuestras cabezas. Mi esposa se asomó a la puerta para decirme que estaba listo mi baño y se rompió el hechizo propio de una ninfa cuando te mira fijamente y siguió su camino. Dos lágrimas, como diamantes, cayeron por sus aún juveniles mejillas. Yo nunca supe el sacrificio que tuvo que hacer para localizarme y pasar por mi casa. Yo nunca supe si fue una casualidad o si ella me buscaba de nuevo para unirse a mí eternamente, porque aquel inmenso y puro amor de adolescentes seguía vivo en su corazón. Me miró por última vez y presentí que tenía deseos de gritar mi nombre, de decirme que aún me amaba, de decirme que no dejara escapar esa última oportunidad y un dolor inmenso se reflejó en su rostro y desapareció para siempre al doblar de la esquina. Autor: Milton M. Martínez. Kenner, Abril 2015.