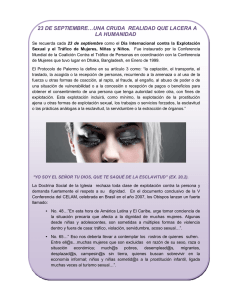

UN ASPECTO DE LA DELINCUENCIA COMÚN EN LA VA

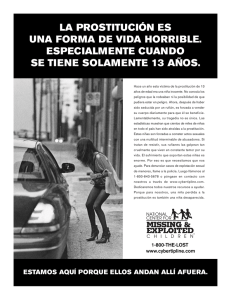

Anuncio