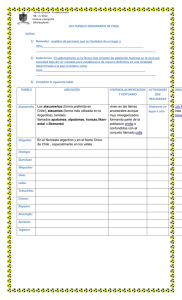

Relaciones entre atacameños, arqueólogos y Estado en Atacama

Anuncio