LAS ACTITUDES DE LOS GRUPOS DIRIGENTES ANTE LA

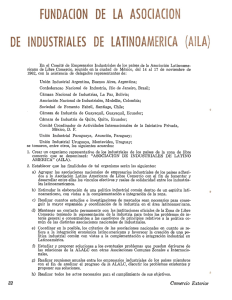

Anuncio