las asociaciones familiares en españa. un estudio sociológico

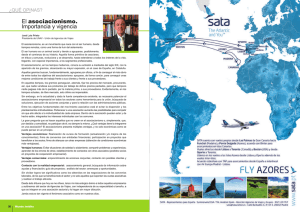

Anuncio