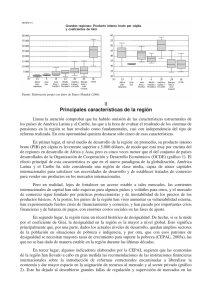

América Latina: pobreza y desigualdad social

Anuncio