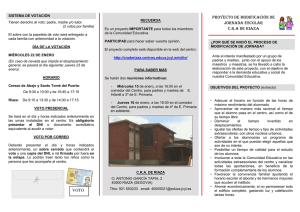

presentación por Jesús Campos García

Anuncio