La hija pródiga

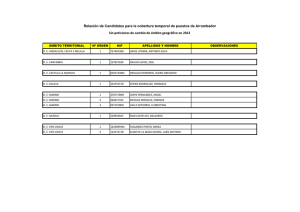

Anuncio