- Ninguna Categoria

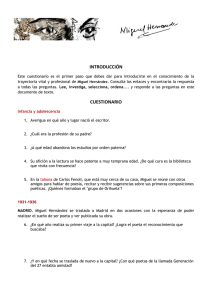

Miguel Hernández. Destino y Poesía

Anuncio