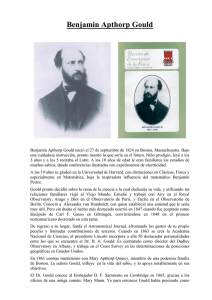

nostromo, de joseph conrad

Anuncio