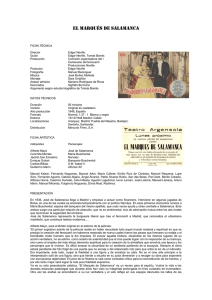

pdf Una arrolladora simpatía : Edgar Neville

Anuncio