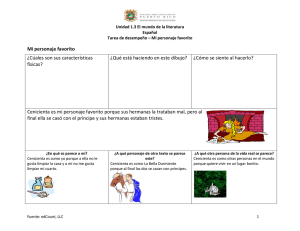

estudio comparativo de “La Cenicienta”

Anuncio