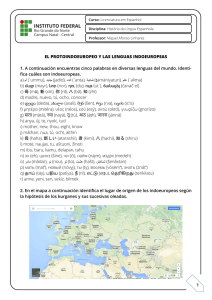

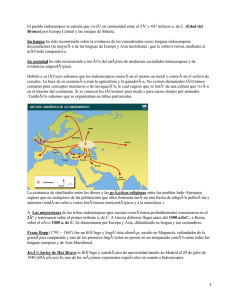

Tiempo al tiempo de las lenguas indoeuropeas1

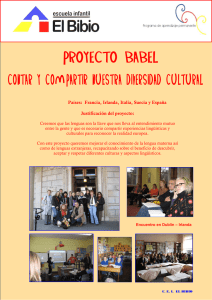

Anuncio