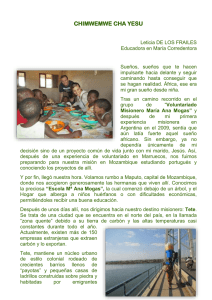

La conflictividad social en la pacificación de Mozambique

Anuncio

ANÁLISIS LUIS GÁRATE CASTRO La conflictividad social en la pacificación de Mozambique n 1964 se produce el comienzo de la insurrección anticolonial del Frente de Liberación de Mozambique, iniciándose así una guerra contra el ejército portugués que dura 10 años, hasta que en 1974 la revolución de los claveles pone fin a la contienda permitiendo que el país acceda a su independencia meses más tarde, el 25 de junio de 1975. Apenas dos años después Mozambique entra de nuevo en guerra: durante 15 años, desde 1977 hasta 1992, la antigua colonia portuguesa va a vivir una dura contienda civil que sacudirá al país dejándolo devastado. Es decir, entre 1964, inicio de la guerra de liberación, y 1992, firma de los acuerdos de Roma que ponen fin a la guerra entre el Frelimo y la Renamo, en 28 años, el país disfruta únicamente de apenas tres años de paz. E Por ello, el hecho de que Mozambique viva actualmente un período de paz ininterrumpida que dura ya una década, es un acontecimiento sin duda sobresaliente. Pero ante esta aparente normalidad resulta interesante interrogarnos por las posibles fisuras existentes en el proceso de normalización. ¿Existen riesgos de involución? ¿Qué contradicciones internas suponen una fuente potencial de conflicto? Lo que sigue es una reflexión en torno a algunas de estas posibles fisuras y conflictos potenciales que podrían condicionar el futuro del país y de su paz social. ■ El contexto histórico reciente: Frelimo vs Renamo En 1962 se funda en Dar-es-Salam (Tanzania) el Frelimo (Frente de Liberación de Mozambique), a partir de la unión de tres grupos políticos (Udenamo, Manu y Unami) que actúan desde el exilio en los países vecinos. El Frelimo organiza una red de bases de entrenamiento en Tanzania, y en 1964 se producen las primeras incursiones militares en la provincia septentrional de Cabo Delgado, dando comienzo con ello a la insurrección armada contra el colonialismo portugués. Tras la independencia del país, el Frelimo instaura un régimen de partido único de corte marxista-leninista. Con el final de la guerra fría y la democratización del país, el partido consigue mantenerse en el poder ganando las elecciones del 94 y del 99, cambianLuis Gárate Castro, Universidade da Coruña. 31 análisis do, para ello, radicalmente sus planteamientos ideológicos aunque, como luego veremos, manteniendo intactos los cuadros y la base política existente en la época anterior. La Renamo es la Resistencia Nacional de Mozambique, un movimiento que pone en marcha una rebelión armada en 1977 contra el régimen instaurado en el país tras la independencia; una insurrección que fue apoyada por los regímenes racistas de Rhodesia y Suráfrica. Se inicia así una guerra civil atroz y sangrienta que se prolonga durante 15 largos años. La guerra provoca casi un millón de muertos, además de la destrucción sistemática de infraestructuras, la paralización de la producción agrícola e industrial, la destrucción del sistema educativo y sanitario y cerca de dos millones de desplazados y refugiados. Hay que recordar que una buena parte de la estrategia de la Renamo estuvo dirigida precisamente a crear el caos y a fomentar las dificultades de vida entre la población civil. En octubre de 1992 se firman los acuerdos de paz en Roma, un proceso considerado aún hoy modélico, aunque realmente se habló poco de la trastienda de dichos acuerdos. Si en Angola los diamantes y el petróleo fueron factores que dificultaron la paz, en Mozambique no existían intereses similares, relacionados con los recursos del país, en los que una oposición armada pudiera apoyarse para mantenerse. Esto, junto con el fin de la guerra fría y el final del régimen racista de Suráfrica, sitúa a ambos bandos de la contienda civil mozambiqueña en un callejón sin salida. Mi particular interpretación es que el acuerdo de paz, partiendo de este contexto favorable que obliga desesperadamente a unos y otros a buscar una salida negociada al conflicto, se comprende a partir de lo que se le garantiza a cada parte. Por un lado, la nomenclatura del Frelimo parece tener a priori garantizada la permanencia en el poder y, a falta de una investigación exhaustiva y rigurosa que otorgue sustentación empírica al postulado, todo parece indicar que los organismos internacionales apuestan por el continuismo de la clase política, una vez que ésta se compromete a una política de reformas neoliberal y una vez que esta oligarquía política abre sus brazos al FMI y Banco Mundial, a la economía de mercado, enterrando la ideología socialista. Es decir, opino que para la reconstrucción de Mozambique se apostó por la continuidad de la clase política, lo cual supondrá una hipoteca que dura hasta la actualidad. La opción continuista no sólo definió en su momento quiénes iban a realizar la transición política, sino que también determinó quiénes iban a constituir la nueva burguesía nacional a partir de los beneficios derivados de las privatizaciones, del paso a una economía de mercado y del control de la ayuda exterior, todo ello en el contexto del control ejercido sobre el aparato del estado por parte de la antigua cúpula del Frelimo. En otras palabras, el Frelimo recibe como recompensa en esa paz su mantenimiento en el poder como clase política dominante, lo que supondrá el enriqueci- 32 miento de sus cuadros y la existencia de garantías de un cierto nivel de vida para las bases, por ejemplo, a través de las pensiones que reciben los «ex combatientes». ¿Qué ocurre con la otra parte de la contienda? En primer lugar, es posible que a Afonso Dhlakama, entonces y aún hoy líder de la Renamo, le fuesen creadas expectativas durante el proceso negociador de paz, en el sentido de que su formación sería el recambio político después de una primera fase de transición (desde luego es una cuestión abierta a debate y a investigación y que no resulta técnicamente fácil de indagar; sin embargo, hay indicios suficientes para mantener esta hipótesis). En segundo lugar, hay que considerar la reivindicación que planteó la Renamo para firmar la paz y que me parece esencial para entender la aceptación de la misma por parte del partido de Dhlakama: la exigencia de recibir ayuda financiera para poder convertirse en un partido político, requerimiento que fue satisfecho y que la Renamo argumentó apelando a la necesidad de contar con recursos para poder pasar de ser un movimiento militar a un partido, con el fin de poder competir en la nueva arena democrática en igualdad de condiciones con el partido gubernamental. En 1994 se celebran las primeras elecciones y gana el Frelimo por un estrecho margen. A pesar de la polémica no se produjo una reacción significativa de rechazo por parte de la Renamo, lo cual indica que hasta cierto punto era algo esperado. En 1999 se celebran las segundas elecciones generales. A diferencia de las primeras, la clase política de la Renamo se mostraba convencida de que había llegado el momento que le correspondía para acceder al poder. Sin embargo, prácticamente se repiten los mismos resultados electorales que en 1994, poniéndose en marcha una reacción de rechazo al proceso por parte del partido de Dhlakama. La Fundación Carter siguió el proceso electoral y, pese a las irregularidades encontradas, en su informe ha sostenido la limpieza en términos generales del resultado. No obstante, en algunos círculos de la alta política en Mozambique se habló de fraude. Pero al margen de la validez de los resultados del 99, lo cierto es que la derrota oficial de la Renamo abre la espita de la tensión política, dando lugar a una serie de acontecimientos a los que luego me referiré y que estuvieron a punto de originar una dinámica de involución. Para finalizar este primer apartado básicamente contextualizador, sería interesante recordar el tratamiento privilegiado que ha tenido Mozambique en esta década de paz por parte de los organismos internacionales y de las agencias de cooperación. El país sale de su guerra civil completamente devastado y, lo que es fundamental para recibir el trato de favor de los países occidentales, con una nueva orientación hacia la economía de mercado y hacia la democracia multipartidista. Todo ello convertirá a Mozambique en un país privilegiado en cuanto a destinatario de la ayuda internacional. La década de los 90 ha sido un período en el cual ha en- 33 análisis trado un flujo de recursos procedentes del exterior realmente importante. La etiqueta de ser uno de los más «pobres» del planeta ha supuesto un manantial de ayuda financiera, tanto a través de programas de cooperación privada de ONGs y de ayuda bilateral, como también en forma de créditos, a lo que hay que sumar el volumen de capital invertido procedente del exterior. ■ Contradicciones y fisuras en el tejido social Comenzaba este artículo planteando la pregunta acerca de las posibles fisuras existentes en ese proceso de pacificación y de regreso a la estabilidad social en Mozambique. A continuación comentaré algunos de estos temas que en mi opinión constituyen focos potenciales de conflicto social, centrándome fundamentalmente en factores de tipo político y obviamente omitiendo otros que, siendo relevantes al respecto, no es posible abordar en el marco de este breve artículo. Me referiré a contradicciones que de no encontrar solución podrían convertirse en factores de riesgo de involución o, en el mejor de los casos, podrían llegar a bloquear de manera preocupante el progreso social. La ausencia de alternancia política Al mencionar anteriormente los acontecimientos políticos ocurridos durante la década de paz, comentaba que se había entrado en una fase de crispación o de tensión no reflejada en absoluto en los medios de comunicación occidentales, a pesar de la gravedad de algunas secuencias. La derrota electoral del 99 hace reaccionar a la Renamo en una línea que por momentos parece cuestionar los compromisos adquiridos en el 92 en Roma. Por lo menos en algunos sectores del partido toma fuerza una conciencia de que las elecciones han significado que el Frelimo difícilmente dejará el poder alguna vez y que la vía política ha convertido a la Renamo en mera comparsa para legitimar la existencia de la democracia en Mozambique. En un sistema político en el que el clientelismo es omnipresente y vertebra la vida social, el papel permanente de oposición supone un desgaste para las bases de la Renamo, en la medida en que la marginación del poder excluye a las mismas del reparto de beneficios derivado de su ejercicio. Sin contrapartida por el tiempo y sacrificio dedicados a la acción política –en el 92 se contaba con el incentivo de la ayuda financiera recibida por la Renamo para convertirse en partido político, lo cual ya no sucede ahora–, la inquietud de las bases y de los dirigentes pronto se transforma en agitación. En poco tiempo se suceden acontecimientos dramáticos. La Renamo llama a la movilización general, se organizan manifestaciones, estallan disturbios en múltiples lugares del país y llega a ser asaltado incluso algún cuartel de la policía. El gobierno del Frelimo contesta con una represión brutal de las manifestaciones y con un episodio especialmente dramático que marcó el momento más crítico de la década de 34 paz: la matanza de Montepuez, un hecho que no fue noticia en nuestros medios de comunicación. Desde mi punto de vista, los sucesos que siguen a las elecciones del 99 marcan un momento de crisis que colocó al país al borde de la involución política y de la quiebra de las reglas de juego, lo cual nos hace reflexionar con preocupación por lo que pueda suceder en la próxima cita electoral del 2004. En efecto, la Renamo moviliza a sus bases y las lanza a la calle con la disculpa de la existencia de fraude electoral meses después de haberse producido las elecciones del 99. Se producen manifestaciones por distintos punto del país y son brutalmente reprimidas. Las cifras de víctimas varían según las fuentes, pero se calcula que alrededor de 50 personas murieron en las calles a manos de la policía y que hubo más de 200 heridos y centenares de detenidos. En algún lugar los manifestantes llegan a asaltar el comando de la policía y se hacen con las armas que encuentran. El Frelimo acusa a la Renamo de poner en marcha una acción militar encaminada a tomar el poder por la fuerza y da orden tajante de reprimir a cualquier precio la agitación. Tiempo después la Liga de los Derechos Humanos, en su investigación, da testimonio de que se llegaron a realizar detenciones en masa, no precedidas por mandatos de captura, de personas sospechosas de prestar apoyo a la Renamo o de ser simpatizantes de este partido. Las detenciones no se realizan sólo con manifestantes, sino que se acude a las casas de la gente y se detiene incluso a ancianos y personas que habían sido ajenas a las manifestaciones. En muchos casos estas detenciones fueron realizadas por militantes del partido Frelimo ajenos a la policía y a las Fuerzas Armadas. No pocos de los detenidos son torturados, participando en ello militantes del partido en el poder en algunos casos. Dhlakama llega a amenazar con «proteger» a sus manifestantes en posteriores manifestaciones y acusa al gobierno de perpetuar un régimen de partido único. El episodio más dramático acontece en la ciudad de Montepuez, en la provincia septentrional de Cabo Delgado. Allí 500 manifestantes asaltan una comisaría y después de torturar, mutilar y asesinar a los policías que se encontraban en ella, se hacen con más de un centenar de armas de fuego. Entre tanto, la pequeña prisión de Montepuez se llena de detenidos. Se produce un intento de asalto de la prisión por parte de simpatizantes de la Renamo y después de que la policía controle de nuevo la situación se produce la gran masacre: mueren asfixiados más de un centenar de presos (salvan la vida muy pocos) en un acto que, pese a no haber sido esclarecido oficialmente de manera clara, ha sido tomado como un asesinato en masa: se trataba además de detenidos a los que no se les facilitaba ni alimento ni bebida desde 9 días antes de producirse la masacre. Todo esto ocurre en el año 2000. La Renamo decide boicotear las sesiones del Parlamento retirándose del mismo. El delegado provincial de este partido en Sofala, Manuel Pereira, amenaza con la división del país a la altura del río Save y comenta: «Daquí não sai mais nada para Maputo, os de Maputo fiquen lá e os daquí fiquen aquí até ao norte». En octubre del mismo año comandos de la Policía de Interven- 35 análisis ción Rápida (unidades de elite de la policía) toman por asalto la sede nacional de la Renamo en la ciudad de Beira, la residencia particular de Dhlakama, la de su gabinete y un buen número de residencias privadas de los más destacados dirigentes del partido, llegando a utilizar en las acciones carros blindados según publicó el diario oficialista Noticias. En esta actuación se decomisan una amplia cantidad de armas y de munición. Como colofón de todo esto, el 23 de noviembre del mismo año, Carlos Cardoso, periodista, editor y propietario del diario Metical, fundador de Mediacoop y uno de los líderes del periodismo crítico e independiente, resulta brutalmente asesinado en Maputo, un acto que algunos han calificado como crimen de estado. La represión del gobierno vino sucedida por una disminución de la tensión política, entrándose en una fase de relativa calma hasta el día de hoy. Pero lo importante de todos estos acontecimientos es que en mi opinión señalan el final del ciclo político que se inaugura con la firma de los acuerdos de paz en el 92. La paz marca el comienzo de una transición política cuyo estancamiento radica en la falta de una alternancia política y, sobre todo, en la ausencia de expectativas de que ésta pueda llegar a producirse. En este sentido acostumbro a realizar una misma pregunta a militantes y simpatizantes del Frelimo y de la Renamo: si su partido respectivo aceptaría una derrota electoral en el año 2004. La respuesta insistentemente repetida es un no visceral. Ante la posibilidad de la pérdida del poder por parte del Frelimo, las bases del partido manifiestan un sentimiento de pánico y una conciencia de que es una posibilidad que es preciso abortar de la manera que sea. En la otra parte, las bases de la Renamo ofrecen una reacción similar y no parece que se muestren dispuestas a asumir una nueva derrota que, por otra parte, podría significar la desintegración del partido. En resumidas cuentas, el ciclo político de la transición parece estar acabado sin que haya una salida que permita a la democracia mozambiqueña marcar nuevos horizontes. La cita electoral del 2004 se configura como un momento especialmente crítico para la estabilidad política y social de Mozambique. Acaso las recientes dificultades para mantener la cohesión y unidad internas que la Renamo viene manifestando en los dos últimos años, pudiesen llegar a debilitar en tal grado a esta formación que, ante una nueva derrota electoral, su capacidad de respuesta en la calle sería limitada. En tiempos recientes la Renamo ha vivido expulsiones, depuraciones y abandonos de destacados dirigentes, las cuales no cabe duda que suponen un debilitamiento de esta formación política que hace dudar de su capacidad de respuesta política y social de cara a la cita del año 2004. El continuismo en el poder de la oligarquía política En estrecha relación con el agotamiento del ciclo político actual al que hacía mención, podríamos considerar un segundo factor relacionado con la debilidad de 36 la transición política y con el continuismo en el poder de aquellos que se hicieron con el mismo tras la independencia del país. Se ha hablado de Mozambique como ejemplo de transición y de pacificación. Sin embargo, aunque es indudable que el fin de la violencia es siempre un motivo de celebración, me pregunto hasta qué punto podemos calificar de éxito pleno un proceso a partir exclusivamente de haberse alcanzado el fin de la contienda. Desde mi punto de vista, los organismos y agencias internacionales y países occidentales más involucrados en este espacio geopolítico, han puesto básicamente el acento en la transición económica, mostrando cierto desinterés por una transición política real una vez que Mozambique adopta, sobre el papel, el modelo de democracia parlamentaria. Desde una perspectiva economicista, pudiera pensarse que lo importante es quién puede llevar a cabo en las mejores condiciones y garantías una transición económica hacia un modelo de mercado, ajustándose a los requerimientos expresados por parte de los organismos internacionales. Pero desde una perspectiva más global surge la duda de si esto ha ido acompañado de una transición política real en el país. Es cierto que se ha pasado de un régimen de partido único a otro de tipo multipartidista, que el nuevo ordenamiento político-jurídico garantiza, formalmente, libertades anteriormente inexistentes, que se celebran elecciones, etc. Sin embargo, la política mozambiqueña se caracteriza por el continuismo en el poder de personas, de familias, de redes políticas..., sin que a corto y medio plazo la situación parezca que pueda cambiar, de ahí que personalmente me permita hablar de la «debilidad» de la transición política. Este continuismo goza de gran arraigo en el tiempo y es una de las líneas de estudio que desarrollamos desde el entorno de nuestro grupo de investigación de la Universidade da Coruña. En este sentido Mozambique es un caso típico africano, en donde las redes políticas se solapan sobre amplias y complejas redes de parentesco y sobre una base étnica, perpetuándose en el poder por encima de los cambios a veces aparentemente viscerales (en Mozambique, el Frelimo pasa de ser un partido marxista-leninista a ser un partido liberal, se pasa de un régimen socialista a una democracia de mercado..., pero la elite política se mantiene intacta). La constitución de esta clase política que ejerce el monopolio del poder se inicia antes de la independencia del país, a través de la alianza entre los «machanganas» del sur y los makondes del norte que acaban haciéndose con el control del Frelimo, después de un primer momento en que cabe hablar de cierto reparto de jefaturas y puestos de responsabilidad entre individuos pertenecientes a grupos étnicos y regiones distintas del país. La muerte de Mondlane y el ascenso a primera fila de Samora Machel, catalizaron este proceso de control político del Frelimo por parte de la alianza machangana-makonde. En poco tiempo, el movimiento de liberación se convierte en 37 análisis una organización dirigida por cuadros del sur –machanganas de Gaza y Maputo– y makondes, mientras que personas procedentes de otros grupos étnicos y partes del país, que se unen al movimiento desde el comienzo, van quedando relegados a un segundo plano. Tras la independencia del país, esta elite que controló los destinos de la lucha armada se consolida en el poder de la nueva república, acentuándose todavía más la tendencia étnica en la cúpula de la clase política y materializándose el reparto del poder entre machanganas y makondes. Después de la muerte de Samora Machel, una vez alcanzada la paz y abierta la transición, la oligarquía política se mantiene sin grandes cambios. Por todo ello antes calificaba de débil el carácter de la transición política, habiendo elementos de juicio incluso para cuestionarla. Durante esta década el mantenimiento de la oligarquía política ha fortalecido todavía más su arraigo, acentuado el proceso de concentración de poder, al configurarse como parte esencial de la nueva burguesía nacional (la corrupción, las privatizaciones, la ayuda exterior y el control del aparato del estado ha permitido a esta oligarquía un enriquecimiento desmedido que les ha transformado en la nueva burguesía, clase a cuya composición hay que sumar a los musulmanes e hindúes que detentan el monopolio de determinados sectores comerciales). Enquistamiento de la polarización política Aunque la oposición política es formalmente una coalición electoral de partidos, su existencia está prácticamente en función de la Renamo. Esta formación y el Frelimo acaparan el escenario político mozambiqueño desde poco tiempo después de la independencia, configurando una polarización política que hasta la fecha ha conseguido impedir que emergiesen formaciones alternativas reales, pese a la existencia de un amplio abanico de pequeños partidos políticos que crean una falsa imagen de pluripartidismo. El carácter marcadamente visceral de esta polarización, traducida en maniqueísmo sociológico en la calle, aborta cualquier manifestación disidente o crítica, ya sea en la Renamo o en el partido gubernamental. No debe confundirse esto con lo que podría ser un sistema bipartidista, ya que en un modelo tal el abanico de opciones, tendencias, intereses, etc., dentro de cada formación crean un espectro ideológico que deviene en juego político pragmático. El radicalismo de la polarización partidista mozambiqueña ahoga cualquier diálogo social y se manifiesta como un handicap democrático al demonizar las voces disidentes a nivel interno. Sólo la ruptura de esta polarización, que es tanto ideológica como organizativa, podría abrir el camino hacia la superación definitiva del pasado, permitiendo o favoreciendo la aparición de nuevos proyectos políticos descargados de la tensión que emana del binomio Frelimo-Renamo y, lo que es más importante, libe- 38 rados de deudas y cuentas pendientes que tergiversan e hipotecan la acción política en Mozambique. Las desigualdades étnico-territoriales Parece seguro que a corto plazo Mozambique se enfrenta a una situación de riesgo para el mantenimiento de la paz y del actual sistema político como antes comentaba, ante la cita electoral de 2004, las elecciones generales. Sin embargo, existen también otros factores, aunque más opacos, que personalmente considero que a largo plazo pueden llegar a tener un efecto desestabilizador. Es el caso de las desigualdades territoriales, las cuales son, además, de tipo étnico en la medida en que interaccionan con el mapa de las identidades étnicas. Si la etnicidad es en determinados momentos un factor desencadenante de conflictividad, cuando se acompaña de desigualdad en el acceso y reparto de recursos, puede llegar a convertirse en un peligroso caldo de cultivo. Desde el final de la contienda civil, la situación en Mozambique se caracteriza por una desproporcionada concentración de recursos y oportunidades en el sur del país, en una pequeña parte del territorio. Este hecho provoca un fuerte desequilibrio territorial en el acceso a los recursos, tomando fuerza cada vez más una conciencia de que los «machanganas fican con tudo» y de que «tudo fica no Sul». Desde la firma de los acuerdos de paz, se calcula que entre el 70% y el 80% del dinero que ha entrado en Mozambique procedente del exterior ha terminado no ya en el sur sino en la provincia de Maputo. La propia cooperación internacional ha favorecido la concentración de proyectos en el sur, pese a que en los últimos años esta situación ha sido corregida en parte. Actualmente, existe un acuerdo para que cada cooperación centre sus esfuerzos en una zona determinada. Esta situación de desequilibrio territorial lo cierto es que comienza bastante antes de la firma de los acuerdos de paz; opino que arranca con la propia independencia como consecuencia de la hegemonía «machangana» entre las filas del Frelimo. En efecto, durante la época colonial no llegó a producirse un desequilibrio tan extremo e incluso ciudades como Beira y el centro del país tenían un mayor protagonismo que en tiempos actuales. El ascenso vertiginoso del sur es postcolonial y no puede entenderse sin el papel desempeñado por la base étnica que lo sustenta. El desequilibrio territorial auspiciado por el Frelimo desde la independencia, lógicamente se acentuó por los avatares de la guerra civil. Aunque hubo enfrentamientos por todo el país, lo cierto es que el sur salió mejor parado de la contienda que el centro y el norte; la destrucción sistemática de infraestructuras en el resto del país 39 análisis no vino sino a incrementar el propio desequilibrio territorial, reforzado éste posteriormente durante la reconstrucción del país, en la que juega un papel destacado la política de los organismos y agencias internacionales y las inversiones extranjeras. La lógica de la implantación espacial del capital extranjero se ve favorecida por la cercanía de Suráfrica como potencia económica). Resulta preocupante el hecho de que no parezca existir una conciencia nítida de lo que supone este problema por parte de las organizaciones extranjeras. Mientras que sí encontramos esta conciencia en la calle, ni los documentos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni en los informes del resto de los organismos internacionales se menciona la cuestión, hecho quizás derivado de la obsesión por las «grandes cifras», por las magnitudes macroeconómicas que difuminan esta realidad –la macroeconomía expresa valores generales no desglosados territorialmente. La liberalización de la economía y la política de privatizaciones, la disciplina monetaria y presupuestaria, el control relativo de la inflación dentro de unos márgenes razonables para un país africano, etc. no cabe duda que son hechos contemplados con cierto optimismo desde los centros financieros de decisión internacionales. Pero la existencia y no corrección de los desequilibrios territoriales pudiera llegar a convertirse a la larga en un factor de riesgo para la estabilidad del país, toda vez que se entrelaza con las variables étnicas y electorales: el voto del Frelimo encuentra en el sur del país su feudo principal. En resumen, los efectos de esta desigualdad territorial podemos plantearlos a dos niveles. En primer lugar, como hecho objetivo que supone un peligroso estancamiento del país frente a la mejora sustancial del sur, fruto de esa captación de recursos –no cabe duda que Mozambique experimenta una mejoría y que la economía crece, pero el sur camina a una velocidad y el resto del país a otra muy distinta. En segundo lugar, esta desigualdad territorial se proyecta en un imaginario social que refuerza el distanciamiento de los grupos étnicos mozambiqueños respecto a los machanganas, lo cual ayuda a mantener una tensión étnica latente que pudiera llegar a contribuir a crear un caldo de cultivo para el conflicto social, siendo además una barrera en el proceso de construcción nacional. No hay que olvidar que la concentración de poder económico en el sur tiene su parangón en la concentración de poder político en manos machanganas. ■ A modo de conclusión He canalizado esta reflexión hacia dimensiones básicamente políticas, ya que un desarrollo completo del tema ocuparía un espacio mucho mayor. Sin embargo, a pesar del tratamiento esquemático del artículo, no quisiera terminar sin enumerar al menos otros factores que tendríamos que analizar desde una perspectiva más completa. 40 En primer lugar, las fisuras existentes en el proceso de construcción nacional y la debilidad de la identidad mozambiqueña, factor éste que habría que relacionar también con la pervivencia de identidades étnicas –fuertes a ciertos niveles y en unas regiones más que en otras– las cuales han desempeñado en el pasado un papel importante en la lucha política, siguen desempeñándolo actualmente de manera más o menos opaca y podrían tener en un futuro un papel de desestabilización en función del proyecto político que resulte dominante. El factor étnico, infravalorado con frecuencia por muchos intelectuales mozambiqueños y por el propio gobierno en aras de la afirmación de la mozambicaneidad, o reducido otras veces a simple folklore o epifenómeno, es siempre una variable cuyo control es deseable en aras de la estabilidad política. Al enumerar otros factores potenciales de conflicto, tendríamos que hacer mención al debilitamiento del Estado provocado por la política neoliberal y a las consecuencias que en el futuro podrían derivarse de ello. También resultaría obligado analizar el papel del islam en Mozambique y algunas de las contradicciones sociales relacionadas con este papel, los nuevos patrones culturales en los que son socializados las nuevas generaciones y la aparición de problemas inexistentes en generaciones anteriores, el papel de la cooperación internacional –su impacto, problemas derivados, el llamado «cansancio de la ayuda»... –, así como otros factores no específicos de Mozambique, como puede ser el problema de la corrupción. He pretendido acentuar algunos factores de riesgo para la paz social en Mozambique. Sin embargo, no seríamos justos si al menos no dedicásemos un par de líneas para hacer alusión a una variable que actúa en contra de estos factores, como es el recuerdo por parte de la gente del sufrimiento que supuso la guerra civil. En cualquier caso, cuando reviso este texto ahora desde Pemba, en el norte de Mozambique, mi pensamiento global es que la mejora apreciable en las condiciones de vida de los mozambiqueños debe suponer un estímulo colectivo y debe permitir albergar esperanzas de que la estabilidad social, económica y política se consolide. Al menos así deseamos verlo quienes amamos este país, después de un siglo XX caracterizado por el sufrimiento de los pueblos de Mozambique. NOTA: Los machanganas no constituyen un grupo étnico, sino un conglomerado étnico en el contexto en el que se usa el vocablo. El término se utiliza desde el centro y el norte del país para referirse a los grupos situados al sur del río Save (frontera sociológica entre el sur y el resto del país), particularmente de las provincias de Maputo y Gaza. Deriva del término changana, una de las formaciones étnicas singulares del sur. 41