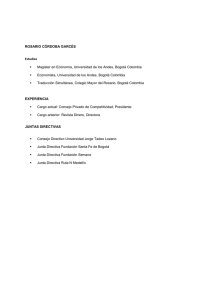

El caso de la hacienda `El Novillero` o `La Dehesa de Bogotá` de

Anuncio