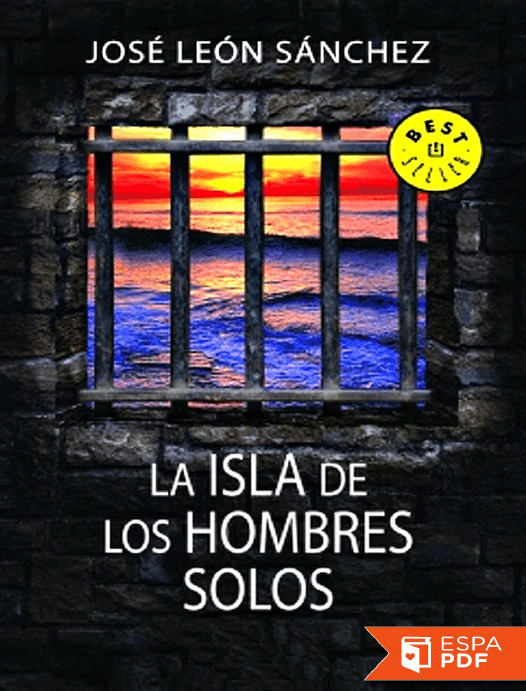

La isla de los hombres solos

Anuncio