algunas cuestiones sobre el registro arqueológico de la cueva de

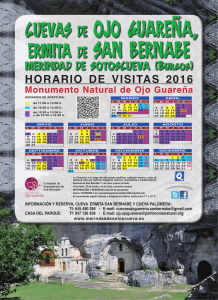

Anuncio