Rinolalia abierta, un síntoma característico del síndrome

Anuncio

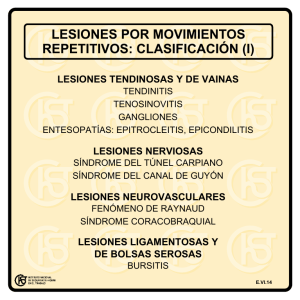

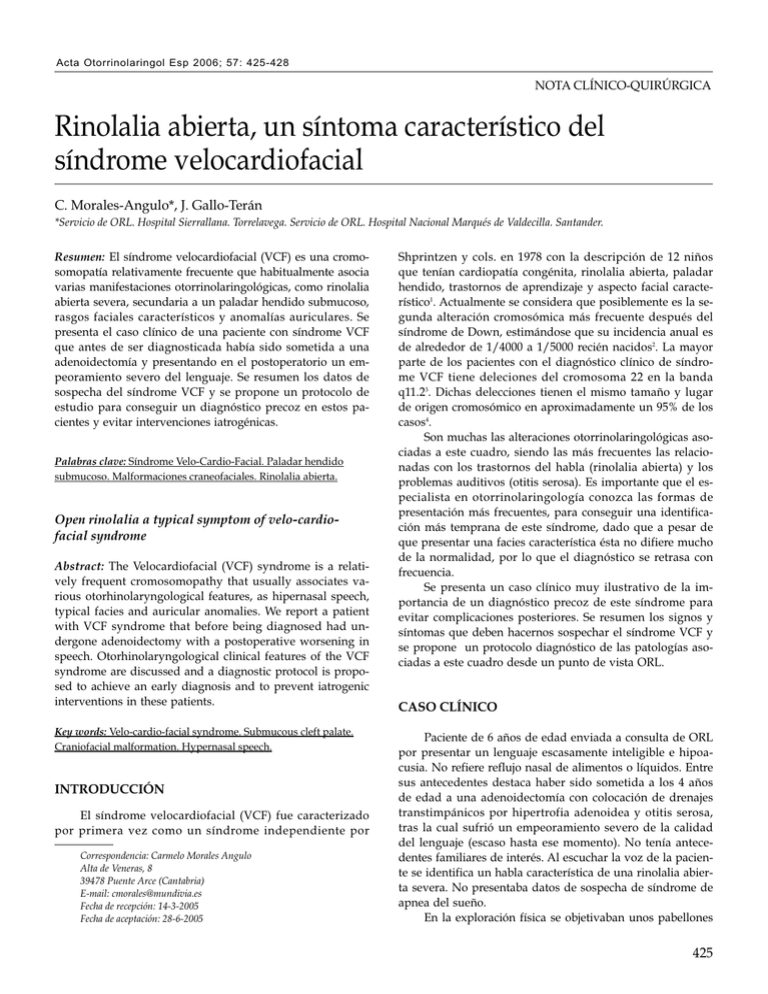

Acta Otorrinolaringol Esp 2006; 57: 425-428 NOTA CLÍNICO-QUIRÚRGICA Rinolalia abierta, un síntoma característico del síndrome velocardiofacial C. Morales-Angulo*, J. Gallo-Terán *Servicio de ORL. Hospital Sierrallana. Torrelavega. Servicio de ORL. Hospital Nacional Marqués de Valdecilla. Santander. Resumen: El síndrome velocardiofacial (VCF) es una cromosomopatía relativamente frecuente que habitualmente asocia varias manifestaciones otorrinolaringológicas, como rinolalia abierta severa, secundaria a un paladar hendido submucoso, rasgos faciales característicos y anomalías auriculares. Se presenta el caso clínico de una paciente con síndrome VCF que antes de ser diagnosticada había sido sometida a una adenoidectomía y presentando en el postoperatorio un empeoramiento severo del lenguaje. Se resumen los datos de sospecha del síndrome VCF y se propone un protocolo de estudio para conseguir un diagnóstico precoz en estos pacientes y evitar intervenciones iatrogénicas. Palabras clave: Síndrome Velo-Cardio-Facial. Paladar hendido submucoso. Malformaciones craneofaciales. Rinolalia abierta. Open rinolalia a typical symptom of velo-cardiofacial syndrome Abstract: The Velocardiofacial (VCF) syndrome is a relatively frequent cromosomopathy that usually associates various otorhinolaryngological features, as hipernasal speech, typical facies and auricular anomalies. We report a patient with VCF syndrome that before being diagnosed had undergone adenoidectomy with a postoperative worsening in speech. Otorhinolaryngological clinical features of the VCF syndrome are discussed and a diagnostic protocol is proposed to achieve an early diagnosis and to prevent iatrogenic interventions in these patients. Key words: Velo-cardio-facial syndrome. Submucous cleft palate. Craniofacial malformation. Hypernasal speech. INTRODUCCIÓN El síndrome velocardiofacial (VCF) fue caracterizado por primera vez como un síndrome independiente por Correspondencia: Carmelo Morales Angulo Alta de Veneras, 8 39478 Puente Arce (Cantabria) E-mail: [email protected] Fecha de recepción: 14-3-2005 Fecha de aceptación: 28-6-2005 Shprintzen y cols. en 1978 con la descripción de 12 niños que tenían cardiopatía congénita, rinolalia abierta, paladar hendido, trastornos de aprendizaje y aspecto facial característico1. Actualmente se considera que posiblemente es la segunda alteración cromosómica más frecuente después del síndrome de Down, estimándose que su incidencia anual es de alrededor de 1/4000 a 1/5000 recién nacidos2. La mayor parte de los pacientes con el diagnóstico clínico de síndrome VCF tiene deleciones del cromosoma 22 en la banda q11.23. Dichas delecciones tienen el mismo tamaño y lugar de origen cromosómico en aproximadamente un 95% de los casos4. Son muchas las alteraciones otorrinolaringológicas asociadas a este cuadro, siendo las más frecuentes las relacionadas con los trastornos del habla (rinolalia abierta) y los problemas auditivos (otitis serosa). Es importante que el especialista en otorrinolaringología conozca las formas de presentación más frecuentes, para conseguir una identificación más temprana de este síndrome, dado que a pesar de que presentar una facies característica ésta no difiere mucho de la normalidad, por lo que el diagnóstico se retrasa con frecuencia. Se presenta un caso clínico muy ilustrativo de la importancia de un diagnóstico precoz de este síndrome para evitar complicaciones posteriores. Se resumen los signos y síntomas que deben hacernos sospechar el síndrome VCF y se propone un protocolo diagnóstico de las patologías asociadas a este cuadro desde un punto de vista ORL. CASO CLÍNICO Paciente de 6 años de edad enviada a consulta de ORL por presentar un lenguaje escasamente inteligible e hipoacusia. No refiere reflujo nasal de alimentos o líquidos. Entre sus antecedentes destaca haber sido sometida a los 4 años de edad a una adenoidectomía con colocación de drenajes transtimpánicos por hipertrofia adenoidea y otitis serosa, tras la cual sufrió un empeoramiento severo de la calidad del lenguaje (escaso hasta ese momento). No tenía antecedentes familiares de interés. Al escuchar la voz de la paciente se identifica un habla característica de una rinolalia abierta severa. No presentaba datos de sospecha de síndrome de apnea del sueño. En la exploración física se objetivaban unos pabellones 425 C. MORALES-ANGULO ET AL. ligeramente hipoplásicos y de implantación baja, con escasa definición del lóbulo del pabellón, así como una retrognatia moderada (Figura 1). La otoscopia mostraba unos conductos auditivos externos (CAEs) estrechos, una perforación timpánica de oído derecho y una retracción timpánica izquierda. En la nasofaringoscopia se identificaba un canal en la zona media posterior del paladar blando e incapacidad de unión del velo del paladar con la pared posterior de la faringe en la deglución. Una audiometría demostró la presencia de hipoacusia de transmisión bilateral. Se realizó una tomografía computarizada (TC) de paladar y oído. La exploración del primero fue normal. En la TC del hueso temporal se objetivó la presencia de CAEs muy estrechos y el resto de estructuras normales. El estudio cardiológico y pediátrico en busca de otras patologías asociadas fue normal. El estudio psiquiátrico demostró un leve retraso mental y trastornos del comportamiento. Se realizó un cariotipo en el que se identificó una deleción en el cromosoma 22 en la banda q11.2, característico del síndrome VCF (Figura 2). Los padres tenían cariotipo normal. Durante el seguimiento la perforación timpánica cerró espontáneamente, persistiendo mucosidad en oído medio. La familia rehusó la colocación de nuevos drenajes transtimpánicos por lo que se recomendó la adaptación de una prótesis auditiva. Con el objetivo de mejorar la rinolalia abierta la paciente fue sometida a una palatoplastia en otro centro con escasa mejoría. No se realizó angioresonancia previa de los vasos cervicales, ni amigdalectomía concomitante a la palatoplastia. La familia rehusó una nueva intervención quirúrgica. La paciente presenta un moderado retraso en su escolarización y se mantiene bajo supervisión psicológica y logopédica. DISCUSIÓN Se han descrito más de 180 rasgos clínicos en el síndrome VCF5. A medida que se describen nuevas alteraciones se Figura 1. Pabellón auricular micrótico, de implantación baja, con lóbulo insertado. 426 Figura 2. Estudio citogenético mediante hibridación in situ fluorescente donde se observa una delección del cromosoma 22. registran en la página web de “The Velo-cardio-Facial Syndrome Education Foundation, Inc” organización de profesionales y familiares dedicada al avance y conocimiento sobre el S. VCF6. Un porcentaje importante de estos rasgos están relacionados con la otorrinolaringología. Aunque las anomalías craneofaciales descritas en este síndrome son constantes, su fenotipo característico no difiere demasiado de la normalidad, aunque se hace más característico con la edad. Estos rasgos faciales están determinados por la angulación de la base del cráneo y son el exceso vertical del maxilar (cara larga), párpados superiores abultados, raiz nasal prominente, eminencias malares planas y mandíbula en posición más posterior de lo normal (retrognatia) (Figura 1) 5. Un 40% de los lactantes presentan un llanto asimétrico como consecuencia de una paresia completa o parcial de la rama mandibular del nervio facial. Otro rasgo muy común en estos pacientes es la congestión suborbitaria (ojera alérgicas, sin causa alérgica o nasal). La asociación de congestión suborbitaria, boca abierta y exceso maxilar vertical, a menudo llevan a la descripción de facies adenoidea en niños con síndrome VCF. Sin embargo, los niños con dicho síndrome habitualmente no tienen hipertrofia adenoidea5, aunque si la hubiere la adenoidectomía está contraindicada. Son frecuentes las anomalías menores del pabellón auricular en pacientes con síndrome VCF, siendo el pliegue excesivo del hélix la más común. Con frecuencia también se encuentran lóbulos insertados, pabellones algo micróticos y CAEs bastane estrechos, signos presentes en nuestra paciente (Figura 1). Son también muy comunes problemas crónicos de oído medio como la otitis serosa que aparece en más de un 75% de los mismos. Su evolución y gravedad es mayor que en otros pacientes con paladar hendido, probablemente porque los pacientes con síndrome VCF presentan alteraciones inmunológicas asociadas. Alrededor de un 15% de los pacientes con síndrome VCF presentan hipoacusia neurosensorial, habitualmente unilateral y leve, aunque se han descrito casos de hipoacusia bilateral y profunda6. Un 75% de los pacientes con síndrome VCF presentan SÍNDROME VELO-CARDIO-FACIAL Tabla 1: Protocolo de estudio de pacientes con síndrome VCF (desde el punto de vista ORL) Exploración de cabeza y cuello Búsqueda de rasgos característicos del síndrome Nasofibroscopia - Confirmación del diagnóstico de paladar hendido submucoso (75%). - Descartar patología obstructiva de VAS Videofluoroscopia Evaluación preoperatoria Angiorresonancia de arterias Descartar malformaciones de vasos cervicales carotídeos en pacientes a los que se va a realizar palatoplastia y/o amigdalectomía. Estudio audiológico Valorar la presencia de otitis serosa (75%) y/o hipoacusia neurosensorial (15%) Interconsulta cardiológica Descartar la presencia de malformaciones cardiacas Interconsulta pediatra genetista Descartar otras patología menos frecuentes (endocrinas, genitourinarias, trombocitopenia...) Evaluación foniátrica Tratamiento de los trastornos de la voz (mecanismos compensadores anómalos adoptados por la rinolalia) Estudio del sueño En casos con roncopatía, pausas respiratorias y somnolencia diurna Evaluación psiquiátrica Tratamiento de los trastornos de comportamiento (hiperactividad, déficit de atención) habituales en el síndrome VCF Cariotipo (hibridación in situ Confirmación diagnóstica del fluorescente) síndrome VCF (22q11.2) Apoyo docente especial Compensar los trastornos de aprendizaje (en ocasiones asociados a retraso mental) anomalías palatinas y los trastornos del habla secundarios, constituyendo el 8,1% de todas las alteraciones del velo del paladar que aparecen en el contexto de cuadros polimalformativos8,9. El mayor problema radica en que en menos de un 20% estas alteraciones son evidentes (el labio leporino o la fisura de paladar duro es una anomalía poco frecuente); otro 44% son hendiduras submucosas características con las señales clásicas de úvula bífida o muescas en el reborde posterior del paladar duro; y el 38% restante son hendiduras submucosas ocultas, lo que dificulta su diagnóstico temprano. En estos casos, como en nuestra paciente, el diagnóstico se confirma al realizar la nasofaringoscopia y ver un aplanamiento, muesca o concavidad de la línea media, en lugar de la típica convexidad encontrada en paladares estructuralmente normales10,11. Un problema importante es la dificultad para explorar estos pacientes (sobre todo hacer la endoscopia faríngea) debido a los frecuentes trastornos del comportamiento que lleva asociados este síndrome, que da lugar a falta de cooperación por parte del enfermo. La hipernasalidad severa además de ser debida al paladar hendido submucoso también viene determinada por la platibasia de la base del cráneo, que da lugar a una mayor profundidad faríngea y a la hipotonía de la faringe5. Es- tas alteraciones también son responsables del vómito nasal durante la lactancia. Los pacientes con síndrome VCF presentan con frecuencia malformaciones vasculares en cualquier parte del cuerpo. Es importante tenerlo en cuenta cuando se planifica algún tipo de cirugía de cabeza y cuello, ya que son muy habituales las anomalías de las arterias carótidas internas. Este hecho puede dificultar la cirugía reconstructiva velofaríngea por riesgo de lesión de estas arterias al encontrarse situadas en el área donadora para el colgajo faríngeo (habitualmente son necesarios colgajos muy amplios). Es preciso realizar una angiorresonancia o un angioTC previo a la intervención quirúrgica para valorar el estado de los vasos cervicales12-14. Los resultados de la palatoplastia son muy variables. Es recomendable la extirpación de las amígdalas al mismo tiempo, sobre todo si son hipertróficas, ya que mejora los resultados y evita la aparición de síndrome de apnea del sueño15,16. La valoración del tamaño amigdalar se hace mejor mediante nasofibroscopia dado el gran tamaño de la nasofaringe. La palatoplastia en nuestra paciente no logró mejorar significativamente su lenguaje. Son también frecuentes los problemas obstructivos de las vías respiratorias altas (VAS) en pacientes con síndrome VCF, que pueden ser debidos a múltiples factores, como la hipotonía infantil generalizada, hipotonía faríngea, retrognatia, hipertrofia de aritenoides, laringomalacia y membranas laríngeas; sin embargo, habitualmente no provocan cuadros graves que requieran traqueotomía5. De ahí la importancia de realizar una nasofibroscopia a estos pacientes cuanto antes, pero en un entorno que disponga de medidas de resucitación si se trata de un lactante o niño pequeño con antecedentes previos de obstrucción de VAS. También es frecuente la tos nocturna persistente, cuyo origen muchas veces es difícil de saber dado que pueden asociar sinusitis, reflujo gastro-esofágico, rinorrea posterior, compresión de tráquea o esófago por malformaciones vasculares o enfermedad reactiva de las vías aéreas superiores5. La confirmación diagnóstica del Síndrome VCF se realiza mediante estudio citogenético (hibridación in situ fluorescente) al detectar una deleción en el cromosoma 22 característica del mismo (22q11) 3. La gran variabilidad en el fenotipo y la penetrancia del síndrome VCF probablemente es debida al número de genes implicados en la deleción17. Uno de ellos, el gen TBX1, ha sido recientemente identificado18. Como conclusión, a pesar de que el síndrome VCF no es un cuadro infrecuente son escasos los pacientes diagnosticados en nuestro medio, en parte por su fenotipo similar al de niños normales, y también al desconocimiento del cuadro clínico de presentación. Dentro de nuestra especialidad los signos o síntomas clínicos que nos deben hacer pensar en un síndrome VCF son la rinolalia abierta (ya sea congénita o tras adenoidectomía), vómito nasal, la presencia de un surco en la cara posterior del velo del paladar (en pacientes con o sin rinolalia), la presencia de pabellones auditivos ligeramente micróticos con CAE estre- 427 C. MORALES-ANGULO ET AL. cho y otitis serosas resistentes a tratamiento con drenajes transtimpánicos. Referencias 1. Shprintzen RJ, Golberg R, Lewin ML, Sidoti EJ, Berkman MD, Argamaso RV, et al. A new syndrome involving cleft palate, cardiac anomalies, typical facies, and learning disabilities: velo-cardio-facial syndrome. Cleft Palate Journal 1978;15:56-62. 2. Devrient K, Fryns J, Mortier G, Van Thienen MN, Keymolen K. The annual incidence of DiGeorge/Velocardiofacial syndrome. J Med Genet 1998;35:789-90. 3. Morrow B, Golberg R, Carlson C, Das Gupta R, Sirotkin H, Collins J, et al. Molecular definition of the 22q11 deletions in velo-cardio-facial syndrome. Am J Hum Genet 1995;56:1391-403. 4. Edelmann L, Pandita RK, Spiteri E, Funke B, Goldberg R, Palanisamy, et al. A common molecular basis for rearrangement disorders on chromosome 22q11. Hum Mol Genet 1999;8:1157-67. 5. http: www.vcfsef.org 6. Shprintzen RJ. Síndrome velocardiofacial. En anomalías síndrómicas y otras congénitas de cabeza y cuello. Clin N Am 2000;6:1119-35. 7. Diglio MC, Pacifico C, Tieri L, Marino B, Giannotti A, Dallapiccola A. Audiological findings in patients with microdeletion 22q11 (DiGeorge/Velocardiofacial Syndrome). Br J Audiol 1999;33:32933. 8. Lipson AH, Yuille D, Angel M, Thompsom PG, Vandervoord JG, Beckenham EJ. Velocardiofacial (Shprintzen) syndrome. An important syndrome for the dysmorphologist to recognize. J Med Genet 1991;28:596-604. 9. Shprintzen RJ, Siegel-Sadewitz VL, Amato J, Goldberg RB. Anoma- 428 lies associated with cleft lip, cleft palate, or both. Am J Med Genet 1985;20:585-95. 10. Croft CB, Shprintzen, RJ, Daniller AI, et al. The ocult submucous cleft palate and the musculus uvuli. Cleft Palate Journal 1978;15:150-4. 11. Lewin ML, Croft CB, Shprintzen RJ. Velopharyngeal insufficiency due to hypoplasia of the musculus uvulae submucous cleft palate. Plast Reconstr Surg 1980;65:585-90. 12. D´Antonio LL, Marsh JL. Abnormal carotid arteries in the velocardiofacial syndrome. Plast Reconstr Surg 1987;80:471. 13. Mitnick RJ, Bello JA, Golding-Kushner KJ, Argamaso RV, Shprintzen RJ. The use of magnetic resonance angiography prior to pharyngeal flap surgery in patients with velo-cardio-facial syndrome. Plast Reconstr Surg 1996;97:908-19. 14. Tatum SA, Chang J, Havkin N, Shprintzen RJ. Pharyngeal flap and the internal carotid in velo-cardio-facial syndrome. Arch Facial Plast Surg 2002;4:73-80. 15. Shprintzen RJ, Singer L, Sidoti EJ, Argamaso RV. Pharyngeal flap surgery: postoperative complications. Int Anesthesiol Clin 1992;30:115-24. 16. MacKenzie-Stepner K, Witzel MA, Stringer DA, Laskin R. Velopharyngeal insufficiency due to hypertrophic tonsils. A report or two cases. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1987;14:57-63. 17. Sirotkin H, Morrow B, DasGupta R, Goldberg R, Patanjali SR, Shi G, et al. Isolation of a new clathrin heavy chain gene with muscle-specific expression from the region commonly deleted in velo-cardiofacial syndrome. Hum Molec Genet 1996;5:617-24. 18. Yagi H, Furutani Y, Sasaki T, Asakawa S, Minoshima S, Ichida F, et al. Role of TBX1 in human del22q11.2 syndrome. Lancet 2003;362:1366-73.