LAS EMOCIONES Y LA MORAL, UNA PROPUESTA DESDE LA

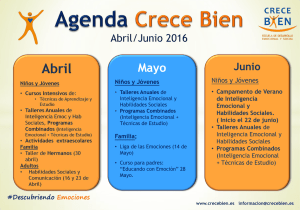

Anuncio