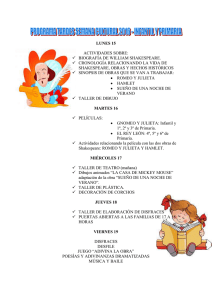

1º de Bachillerato

Anuncio