Manuscritos Autobiográficos

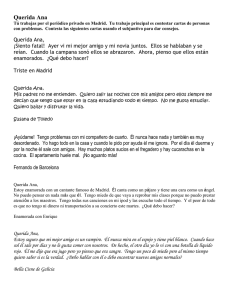

Anuncio