Manual de laboratorio de microbiología para el

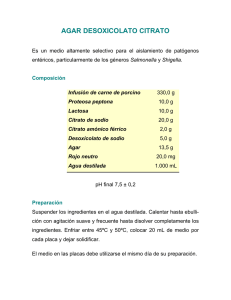

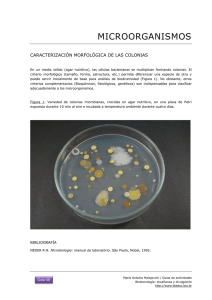

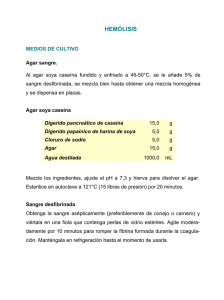

Anuncio