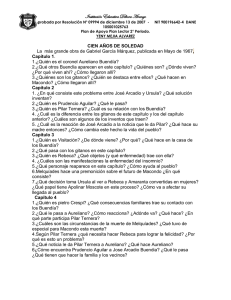

El libro, genealogía, extractos

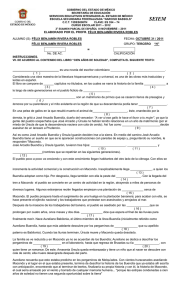

Anuncio