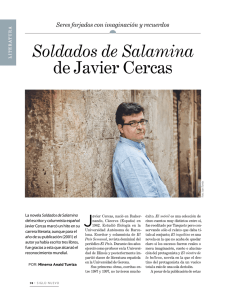

Soldados de Salamina: de la novela de Javier Cercas a la película

Anuncio