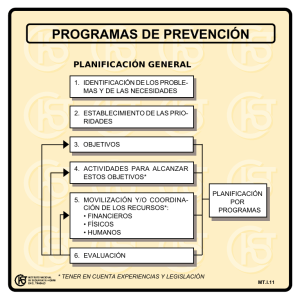

Los marcos de acción colectiva y sus

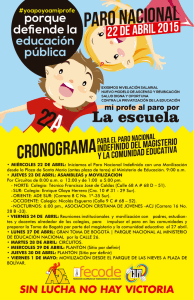

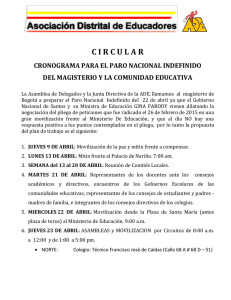

Anuncio