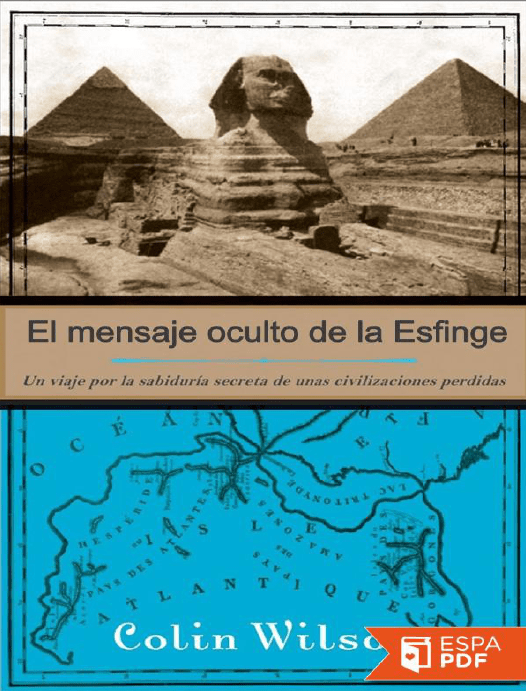

El mensaje oculto de la Esfinge

Anuncio