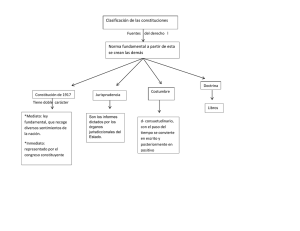

El concepto de ideología y la tensión entre conflicto, consenso y

Anuncio