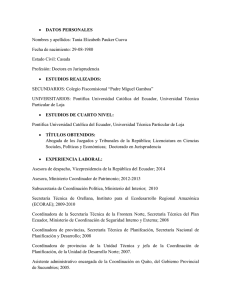

Agenda Zonal – Zona 2 - Secretaría Nacional de Planificación y

Anuncio