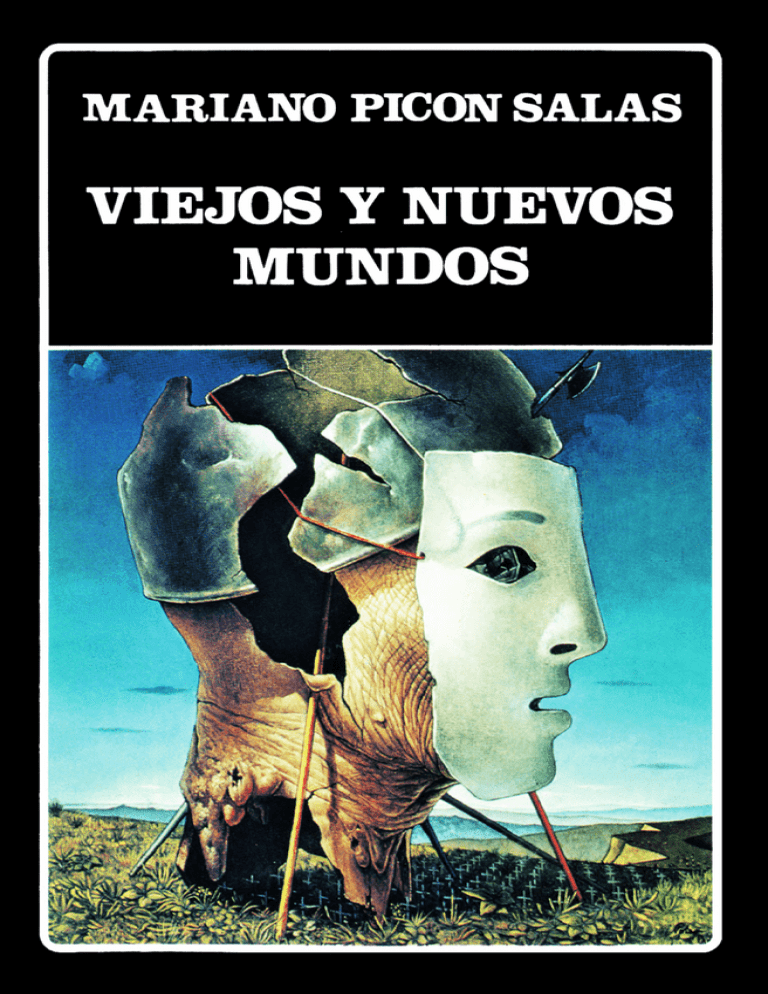

Viejos y nuevos mundos

Anuncio