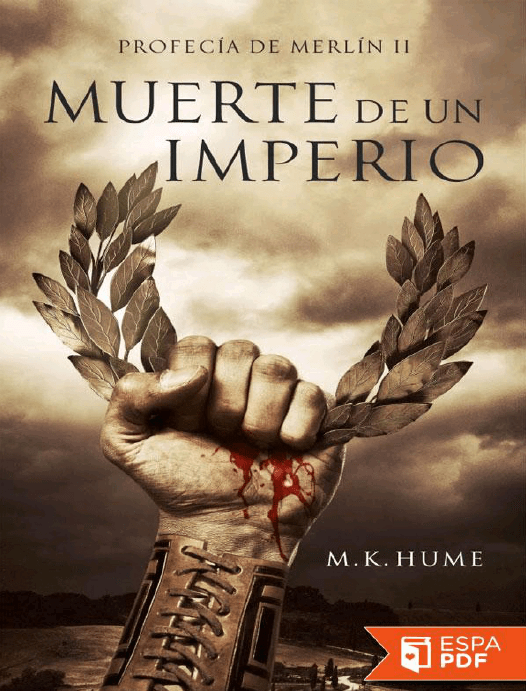

Muerte de un Imperio

Anuncio