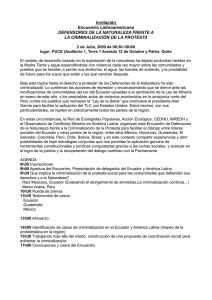

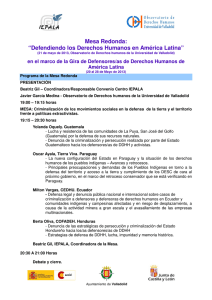

Criminalización de los defensores de derechos humanos y de la

Anuncio