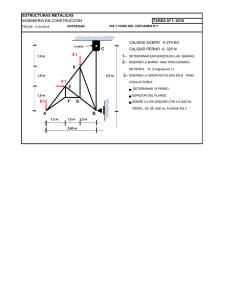

Un lento aprendizaje

Anuncio