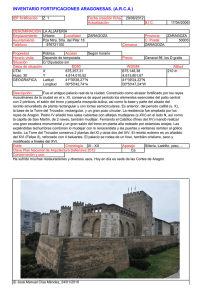

Descarga completa - Institución Fernando el Católico

Anuncio