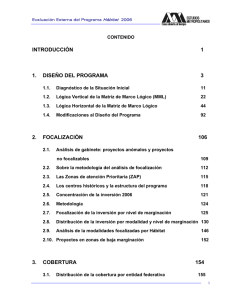

Políticas de equidad educativa

Anuncio