UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO

Anuncio

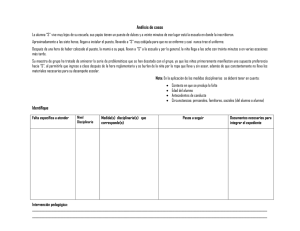

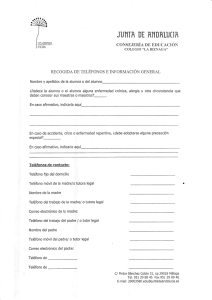

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO Por P. López Herrero Departamento de Educación Especial. Audición y Lenguaje. CEP Juan Caro Moreno. Melilla. RESUMEN En el trabajo se expone el caso de una alumna de siete años (escolarizada desde hace cuatro) que presenta mutismo electivo. La evaluación revela que tanto la situación de bilingüismo como la restricción social de la niña están en la base del problema. El mantenimiento está determinado por las consecuencias que la alumna obtiene con su comportamiento. La meta a alcanzar es que la niña sea capaz de hablar con los profesores en el colegio, realice peticiones y conteste de forma audible. Para ello la intervención se divide en cuatro fases y en ella se utilizan diferentes técnicas conductuales, entre otras: automodelado, reforzamiento y extinción. La conducta deseada queda implantada en cinco semanas; sin embargo, la evaluación y el tratamiento muestran que debido a la demora de la intervención la alumna presenta baja comprensión oral y escrita, así como una actitud más retraída que la del resto de sus compañeros. Palabras clave: Mutismo electivo. Bilingüismo. Restricción social. Consecuencias del comportamiento. Automodelado. Refuerzo. Extinción. 30 SUMMARY In this work we expound the case-study of a 7 year old pupil (she has attended school for 4 years) that presents elective mutism. The assessment reveals that the situation of bilingualism and the social restriction of the girl are at the bottom of the problem. The maintenance of the problem is due to the consequences that the pupil obtains with her behaviour. The goal to reach is that the girl will be able to speak with the teachers, to ask and to answer in an audible voice. Therefore, the intervention is divided in four phases and behavioural tecniques used, were: self- modeling, reinforcement and extinction. The objective was reached in five weeks, nevertheles the assessment and the therapy show that owing to the delay of the intervention, the pupil-girl presents a low level in oral and witten comprehension and a more reserved attitude than the rest of her peers. Key words: Elective mutism. Bilingualism. Social restriction. Behaviour consequences. Self-modeling. Reinforcement. Extinction. Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO INTRODUCCIÓN Los niños pequeños, en situaciones extrañas para ellos, suelen mostrarse reticentes a establecer contacto y a relacionarse con personas desconocidas (Wright, Miller, Cook y Littman, 1985). Así, por ejemplo, durante los primeros días de la escolaridad, los niños son reacios a hablar e incluso se niegan a ello. Posteriormente, y tras un período de adaptación, la mayoría supera tal dificultad; otros, en cambio, mantienen ese silencio. En estos últimos casos, la inhibición o mutismo pasa a considerarse un problema preocupante de la infancia, difícil, poco frecuente (incidencia menor del 1%), pero lo suficientemente cuantitativo como para interesarse por su etiología, diagnóstico y tratamiento (Ollendick y Matson, 1986). Tramer en 1934 definía con el término de mutismo electivo a un «extraño» grupo de niños que sólo hablaba con un reducido grupo de íntimos en situaciones específicas, siendo la más común el hogar (Monras, 1984). El mutismo electivo no es, pues, un obstáculo para que el sujeto hable con determinadas personas a las que parece haber seleccionado cuando se encuentra a solas con ellas o para que se comunique con el resto mediante signos corporales (Echeburúa y Espinet, 1990). En la actualidad, según la APA (American Psychiatric Association), el Mutismo Selectivo se caracteriza por la incapacidad persistente de hablar en situaciones sociales específicas cuando es de esperar que se hable y pese a hacerlo en otras situaciones (en el hogar). La alteración interfiere el rendimiento escolar, laboral o la comunicación social. No se limita al primer año de escolaridad, ni se debe a una falta de conocimiento o fluidez de la lengua hablada; el sujeto suele comunicarse mediante gestos, vocalizaciones cortas y monosilábicas (DSM IV, 1995). Normalmente se detecta cuando el niño comienza a asistir por vez primera a la escuela, entre los 3 y los 5 años de edad (Tancer, 1992; Olivares Rodríguez, Maciá Antón, Méndez Carrillo, 1993). En algunos casos dicho trastorno conlleva inmadurez del desarrollo, anormalidades del habla, problemas de comportamiento y de adaptación social y escolar (Kolvin y Fundudis, 1981; Barbero las Heras et al, 1994; Busto Barcos, 1995). Es conveniente hacer un diagnóstico diferencial entre mutismo electivo y retraso mental grave o profundo, trastorno profundo del desarrollo, trastorno del desarrollo del Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 lenguaje, depresión, fobia social,... (Martínez González et al, 1984). Entre los factores predisponentes se citan: la sobreprotección materna, los trastornos del lenguaje, el retraso mental, la inmigración, la hospitalización o los traumas antes de los tres años de edad (Busto Barcos, 1995). En el ámbito conductual son las hipótesis que relacionan ansiedad, refuerzo y mutismo electivo las más contrastadas, siendo explicado el mantenimiento del problema por el comportamiento similar de padres o parientes próximos (Olivares, Maciá y Méndez, 1993). En cuanto al tratamiento se refiere, las técnicas conductuales son las que han dado mejores resultados y, en ocasiones, en tales intervenciones la familia también ha sido incluida, obteniéndose (en estos últimos casos) unos resultados espectaculares (Lazarus, Gavilo y Moore, 1983; Olivares Rodríguez et al, 1993). En todo caso hay que tener siempre presente, a la hora de plantearse la conveniencia de una intervención, los efectos negativos que conlleva su demora (reducción de interacciones, consolidación del problema...). Y las ventajas derivadas de la aplicación de programas de detección e intervención temprana (Olivares Rodríguez, 1998). EXPOSICIÓN DEL CASO J.H.N. es una niña de siete años de edad que cursa estudios de segundo de Primaria y que comenzó su escolaridad a los tres años en el C.E.P. J.C.R. de Melilla. La alumna es remitida por la tutora a la psicólogo y profesora de Audición y Lenguaje, dada la negativa de aquélla a realizar manifestaciones verbales en el colegio (mutismo electivo); lo que conlleva que la maestra no pueda evaluarla en las áreas de lectura, expresión oral... Con el fin de obtener más información se realiza una entrevista con la madre de la alumna. Los datos más relevantes de la misma son: acude a la cita acompañada de una hija mayor que hace las veces de traductora, ya que la progenitora no domina el castellano. J.H.N. es la quinta de ocho hermanos y vive en el seno de una familia bilingüe (aunque no todos los miembros dominan ambas lenguas, castellano y amazig). La madre no se manifiesta preocupada por el hecho de que la niña no hable en el colegio, pues en el hogar no presenta tal problema; es más, dice que en casa «habla mucho». El desarrollo de la alumna (en 31 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO las áreas motora, perceptivo-cognitiva, del lenguaje y social) ha sido normal. Su salud es buena, sólo resalta el hecho de que hace ciertos «ruidos» con la nariz cuando habla. Por la noche lleva pañal, medida que adopta la madre, más bien por comodidad, con todos sus hijos pequeños. Destaca que la niña sale poco; si lo hace, normalmente es con la familia y suele relacionarse con sus hermanos, con los que juega «al colegio». En todo momento la familia se muestra muy colaboradora, aunque la madre es un tanto vergonzosa y retraída; así, sus comentarios son muy escuetos, limitándose, en ocasiones, a sonreír. Se conviene con la familia en que grabe a la pequeña en una cassette, con el fin de evaluar sus manifestaciones orales y corroborar la información aportada por la madre, así como en desviarla al servicio de otorrinolaringología dados los problemas nasales que la niña tiene al hablar; servicio que no percibe ningún problema orgánico. J.H.N. no tiene rechazo al colegio; es más, le gusta mucho y no suele faltar. Tiene tres amigas en su clase, aunque nunca les habla y se comunica con ellas a través de gestos. A petición de la psicólogo y profesora de Audición y Lenguaje, la tutora cumplimenta un cuestionario sobre la conducta de la alumna en el ambiente escolar que conjuntamente con el registro realizado por dos observadores (terapeuta y alumna de la escuela de magisterio en prácticas) tanto en la clase, como en el patio y en una fiesta escolar, aportan la siguiente información: J.H.N. demanda mucha atención y aprobación de la tutora (normalmente es la primera que acaba su tarea), es vergonzosa, tímida, se frustra fácilmente, perfeccionista, conformista, dependiente de otros niños (se deja guiar por sus amigas), le gusta estar sola, rehúsa hablar, nunca contesta verbalmente, sólo asiente con movimientos de cabeza y participa en actividades de la clase (juegos, fiestas...). La exploración logopédica revela: – PEABODY P.C. -1 – T.S.A. (Escala de comprensión) P.C. 65 – Matrices Progresivas de Raven – P. Total 18. – Percentil 70. – Rango III+ – Intelectualmente término medio. En resumen, analizando todos los datos recogidos, se llega a la conclusión de que, tanto la situación de bilin32 güismo y la restricción social de la niña, como la timidez de la madre, están en la base del problema; sintiéndose la niña con falta de habilidades a la hora de comunicarse verbalmente en el entorno escolar. Además, hay que tener en cuenta que J.H.N. ha estado escolarizada desde los tres años y que, pese a estar en contacto con niños de su edad que hablaban sin problemas, el aprendizaje por modelos no le ha resultado suficientemente satisfactorio como para abandonar el mutismo electivo y manifestarse oralmente en el colegio (Bandura, 1986). El mantenimiento del mutismo electivo está determinado por las consecuencias que J.H.N. obtiene con su comportamiento, a saber: atención por parte de la maestra-tutora, de otros maestros y de los compañeros; trato especial por parte de todos ellos, así como el ser juzgada con mayor indulgencia y la evitación de situaciones desagradables. INTERVENCIÓN Se parte de la idea de que la intervención debe implicar un cambio en los refuerzos (tanto positivos como negativos) que la alumna recibe; así, la consecuencia de su conducta cuando no hablara o se comunicara con gestos debería ser la extinción o el castigo; en cambio, el refuerzo dependería de un comportamiento verbal correcto, como la utilización de la técnica de automodelado (Kehle, Owen y Cressy, 1990; Olivares Rodríguez, J. Méndez, F.X. y Maciá, D, 1993) para que J.H.N. aprenda a comunicarse y varíe su autoconcepto. Por lo tanto, la meta que se desea alcanzar será que la niña sea capaz de hablar con los profesores y compañeros en el colegio (en la clase, en el patio, etc.), realice peticiones, especialmente a su tutora, y conteste de forma audible. Para lograr dicho objetivo, se fragmenta la intervención en cuatro fases, diseñando y poniendo en práctica diferentes procedimientos para su consecución: Fase 1 «La niña ha de responder verbalmente a las preguntas formuladas por la profesional de Audición y Lenguaje (A y L)». En esta fase las técnicas utilizadas son: automodelado, aproximaciones sucesivas y refuerzo diferencial. Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO Para ello se contacta con una hermana mayor de la alumna, la cual se presta a colaborar en el programa, se graba a ambas niñas en una cassette en la que J.H.N. responde a cinco preguntas que la hermana le va proponiendo (Ejemplo: «¿Qué es lo que más te gusta hacer en el colegio?»). Posteriormente, se «truca» dicha cinta, borrando la actuación de la hermana mayor e incluyendo la de la profesora de A y L; en esta nueva grabación (trucada) la alumna parece estar respondiendo a las preguntas de la profesional. Como el fin es modelar e instaurar la emisión vocal de la niña en el contexto escolar, se le pone esta segunda cinta, a la par que tras cada respuesta de la niña se le alaba y se le permite meter la mano en una «bolsa de sorpresas» (bolsa con muñecos en la que J.H.N. puede escoger lo que desee con los ojos cerrados). De modo que tras la audición de la cassette trucada, la niña ha metido cinco veces la mano en la bolsa y elegido otros tantos muñecos (uno por cada respuesta verbal emitida). Luego, la hermana mayor le propone las mismas cinco preguntas que aparecen grabadas en la cinta, pero en este caso directamente (sin usar la grabadora). La profesional se retira del aula dejando la puerta abierta y permaneciendo en el pasillo. Ante cada respuesta oral de la niña, ésta sigue recibiendo por parte de la hermana los mismos refuerzos (regalos de la bolsa de las sorpresas y elogios). A la par, la terapeuta se va acercando al aula en la que están ambas niñas (primero a la puerta, después entra en la clase, luego se coloca detrás de J.H.N. y al final a su lado). En todo momento, la chiquilla continúa contestando a las preguntas que le propone su familiar, pero la intensidad de su voz disminuye a medida que la profesora se acerca a ella. Después, es la profesional la que hace las preguntas. Cada respuesta de la alumna continúa siendo reforzada del mismo modo; dichas respuestas son emitidas en voz muy baja y se observa una notable activación del sistema nervioso simpático e inquietud (manoseo, movimientos de piernas...). debe ser la extinción o el castigo. El refuerzo o premio debe depender de su actuación oral. Para alcanzar dicha meta se diseña un procedimiento basado en automodelado, instrucciones y reforzamiento diferencial. Los compañeros escuchan diariamente una cinta, en la cual la alumna habla con la profesora de A y L, premiándola con un aplauso cuando termina la audición. Luego la tutora dice a la clase que van a jugar a «hacer peticiones» y les indica cómo deben hacerlas (la maestra decide que han de pedir el color rojo, con el que pintarán los corazones de la postal que regalarán a sus madres). Los ensayospetición también se realizan de modo individual con las tres amigas de la niña, tras lo cual, la maestra, al margen de la clase, indica a la niña cómo debe actuar desde ese momento: «a partir de ahora todo lo que quieras y necesites has de pedírmelo tú sola. Si no lo haces así, no conseguirás nada». Por lo tanto, si la niña pide algo oralmente, se le concede y se le alaba por haber realizado la petición. Si no actúa correctamente (si se acerca a la profesora, pero no le dice nada), se le pregunta: «¿qué quieres?» con el fin de darle una oportunidad; después de dos intentos infructuosos se le manda a su sitio diciéndole: «como no sé lo que quieres y no dices nada, es mejor que vuelvas a tu mesa». Durante la primera semana la niña no pidió el color rojo (aunque se acercó varias veces a la profesora), cuando se compara su postal con la de los compañeros y se le dice que se la lleve sin pintar, llora. La tutora, en dicho momento, le comenta: «has de llevarte tu trabajo sin pintar porque no has pedido el color rojo». La siguiente semana se provoca una nueva situación en la que los niños han de pedir las tijeras para recortar los personajes de un cuento que la tutora previamente ha leído y los alumnos pintado. En dicha semana, la niña accede a pedir las tijeras (aunque en voz muy baja) y recibe elogios por parte de la maestratutora. Fase 2 Fase 3 «Que la niña haga peticiones, dé respuestas orales y no gestuales a la maestra-tutora». Se indica a la maestra que no refuerce a J.H.N. cuando ésta se niegue a hablar, o se comunique mediante gestos. En tales casos, la consecuencia de su comportamiento «Las peticiones y respuestas de la alumna en situaciones en la que no estén presentes los compañeros han de ser audibles». Utilizando para su consecución refuerzo diferencial, extinción de conductas inadecuadas, autocontrol emocional (relajación y respiración bucal). Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 33 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO Dicho objetivo obliga a que la niña incremente la intensidad de su voz cuando realiza peticiones orales y cuando la maestra le hace preguntas individualmente. Así, si realiza peticiones orales inaudibles o responde de forma no audible a una pregunta, la tutora debe decirle: «quiero que me hables más fuerte porque así de bajito no te oigo bien»; si la niña sube la voz se le atiende y refuerza por ello: «muy bien, ya te oigo» a la par que se le sonríe. Si habla bajo o no dice nada cuando se le pide que suba la voz, se le envía al sitio, sin insistirle más y diciéndole: «como no te oigo bien no te puedo atender, vuelve a tu sitio». Este nuevo objetivo se pone en práctica en diferentes y múltiples situaciones, dejando a la maestra la elección de los momentos concretos. En esta fase se introducen varios elementos nuevos; por un lado, la profesora de A y L instruye a la niña en la práctica de la técnica de relajación de Koeppen o «juego de estar flojita» y, por otro, en el control respiratorio, indicándole que antes de hablar tome aire por la nariz. Todo ello para controlar y evitar la activación autonómica simpática de la alumna cuando se manifiesta oralmente en el colegio. Tales métodos (relajación y control respiratorio) los tiene en cuenta su tutora y se los recuerda a la niña cuando va a hablar. Fase 4 «La niña ha de responder verbalmente, de forma audible y delante de sus compañeros, a las preguntas que le dirigen los diferentes profesores que le dan clase (de Educación Física y de Música)». En esta fase, el procedimiento utilizado para alcanzar el objetivo mencionado se basa en las mismas técnicas aplicadas en la fase anterior. Se comienza haciéndole preguntas (en distintos ambientes: patio, pasillo, etc.) que pueda responder fácilmente y que se irán complicando posteriormente (Ejemplo: «¿qué haces?»). Si no sabe responder, se le ofrecen ayudas (pistas); si pese a tales ayudas, no responde, se le plantean nuevas preguntas que conlleven una respuesta cerrada sí/no, reforzando verbalmente a la alumna cuando conteste. También se trabaja en grupo (J.H.N. con sus tres amigas), siendo la niña la portavoz del equipo y teniendo que decir en voz alta la respuesta que los demás le transmiten (Ejemplo: repaso de las tablas de multiplicar). En este caso también se le refuerza, cuando responda, con 34 aplausos por parte de su grupo y del resto de los compañeros. Para incrementar la intensidad de la voz, cuando la alumna tiene que hablar delante de los compañeros, se utilizan distintos juegos, como: poner varios niños cara a la pared y averiguar dónde están los compañeros; para lo cual, deben analizar la intensidad de los ruidos o palabras que éstos emiten. Siempre, los profesores, antes de que J.H.N. haga emisión alguna, le recuerdan que debe coger aire por la nariz y estar flojita. Durante una semana se trabaja el primer objetivo o fase, el segundo en las dos siguientes; luego, el tercero en la cuarta semana y por último, el cuarto en la quinta semana. En resumen, la conducta de que la niña fuera capaz de hablar con los profesores y compañeros en el colegio, tanto realizando peticiones como contestando de forma audible a las preguntas propuestas, quedó implantada en cinco semanas. Cada uno de los procedimientos propuestos para alcanzar los cuatro objetivos se aplicó todos los días en los que hubo clase, dejándose de utilizar cuando el objetivo se lograba; a partir de ese momento, la maestra recompensaba verbalmente a la alumna utilizando un reforzamiento de razón variable. Durante todo el proceso de intervención los maestros (tutora, educación física y música) registraron todos los comportamientos y pormenores que iban surgiendo durante la aplicación del programa. RESULTADOS Antes del inicio de la intervención J.H.N. se niega a realizar manifestaciones orales en el colegio. Desde que se comienzan a poner en práctica los diferentes procedimientos para superar el mutismo electivo de la alumna, se van produciendo importantes cambios. Así pues, tras varios días, la niña responde a las preguntas que le propone la psicólogo y profesora de Audición y Lenguaje (objetivo correspondiente a la fase 1); ahora bien, tales respuestas se caracterizan por aparecer cuando está presente la hermana, ser breves y emitidas en voz baja y estar acompañadas por signos de nerviosismo e incomodidad (manoseo, movimientos de piernas, cabeza baja, retirada de mirada). Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO En cuanto a la segunda fase se refiere, la alumna alcanza el objetivo propuesto «hacer peticiones, emitir respuestas orales y no gestuales a la maestra-tutora» tras siete sesiones de intervención, de modo que durante los primeros cinco días (y según el registro cumplimentado por la maestra) la niña no pide el color rojo, se entretiene mirando a los compañeros, está pendiente de si los otros niños piden la pintura y se va habituando a que los otros chiquillos la escuchen hablar en el cassette. En varias ocasiones se acerca a la tutora enseñándole la postal y señalándole con la mirada el color, pero no se lo pide oralmente. Es a partir de la siguiente semana y en una nueva situación (pedir las tijeras para recortar los personajes de un cuento) cuando la alumna realiza la petición; eso sí, de un modo escueto (Ejemplo: «tijeras»), en voz baja y mostrando una fuerte activación autonómica. También se incrementan «las peticiones y las respuestas de la alumna a la maestra, siendo emitidas con más intensidad» (objetivo correspondiente a la tercera fase); dicha fase se alcanza cuando la tutora simplemente le comenta «háblame más fuerte». Al principio dichas manifestaciones orales sólo se producen cuando se le indica que eleve su voz, posteriormente, en cambio, sus verbalizaciones son más audibles y ya no es necesario acercarse mucho a ella para escucharla, ni utilizar la consigna. Se ha de señalar que tanto la técnica de relajación de Koeppen, como el control respiratorio que en este tercer momento se introducen, van originando una serie de cambios que conllevan un descenso de su nerviosismo e incomodidad. Conforme la intervención avanza, la tutora anota en su registro los siguientes datos: las peticiones y respuestas de J.H.N. son más rápidas (no titubea), más amplias (abarcan más necesidades) y las frases emitidas son más largas. Al finalizar esta fase y tras cuatro semanas de intervención, la alumna ya pide permiso para leer cuentos o jugar con los puzzles cuando acaba sus tareas escolares, para ir al baño, lee a la profesora en voz alta un párrafo de su libro de lectura, se muestra más relajada, no se manosea y mira a los ojos cuando se le habla. Referente a la última fase, J.H.N. comienza a responder muy bajito y con una sola palabra a las preguntas formuladas por otros profesores; pero, en todo caso, siempre se manifiesta. En un segundo momento la intensidad de su voz aumenta, sus respuestas son más largas (longitud de frases mayor). También es en esta fase cuando sus profesores perciben que la alumna realiza peticiones sencillas Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36 (Ejemplo: pedir permiso para ir al WC) y habla con sus compañeros; logros que aunque no estaban contemplados en el procedimiento, se alcanzaron debido a la generalización conductual. CONCLUSIONES La intervención conductual se llevó a cabo utilizando las técnicas siguientes: – Automodelado. – Autocontrol emocional: relajación y control respiratorio. – Aproximaciones sucesivas. – Instrucciones. – Refuerzo diferencial (tanto social como material). – Extinción de las conductas inadecuadas. He de resaltar que el éxito y la rapidez de la terapia (cinco semanas) se cree que residió en la utilización, durante las dos primeras fases del entrenamiento, de la técnica de automodelado; de modo que a través de las audiciones de las cintas (trucadas en un primer momento y sin trucar posteriormente) se mostraba a la alumna realizando la conducta de hablar en el colegio. Así, por medio de las cassettes, J.H.N. aprendió: 1. Que podía comunicarse con sus iguales y profesores sin dificultad (Bandura, 1986). Conducta que no había adquirido con la técnica del modelado (hablando tal y como lo hacían sus compañeros) pese a llevar escolarizada cinco años. Durante dicho tiempo, lo único que J.H.N. consiguió fue consolidar su problema. 2. A cambiar el autoconcepto que de sí misma tenía. También el éxito y la rapidez de la terapia dependió de la utilización de un tratamiento puramente conductual con el que se variaron las consecuencias que la alumna obtenía con su comportamiento (atención por parte de maestros y compañeros, trato especial, ser juzgada con mayor benevolencia y evitación de las situaciones desagradables). El refuerzo diferencial y la extinción de las conductas problemáticas se aplicaron contingentemente a las respuestas adecuadas de la niña; los procedimientos de intervención se diseñaron para que la alumna tuviera más posibilidades de emitir la conducta correcta («hablar en el colegio con los profesores y compañeros, realizar peticiones y contestar de forma audible») y de ser reforzada de acuerdo a las 35 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 20/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. López Herrero, P.—UN CASO DE MUTISMO ELECTIVO EN EL COLEGIO contingencias establecidas, finalizando así el mutismo electivo que la alumna presentaba. La técnica de aproximaciones sucesivas sirvió para que la chiquilla comenzara a hablar en el colegio delante de los profesores, y el autocontrol emocional para que su activación autonómica (rama simpática) disminuyera y se sintiera más relajada y cómoda cuando se manifestara oralmente en el entorno escolar. Tras la intervención J.H.N. es capaz de hablar con profesores y compañeros en el colegio, de preguntar y de responder de forma audible. Se muestra más tranquila y mira a la cara cuando realiza manifestaciones orales, su tutora pudo evaluarla en las áreas de lectura, expresión oral y comprensión escrita; apreciando en esta última cierto retraso. Como colofón, se puede afirmar que en este caso las técnicas conductuales utilizadas han dado unos excelentes resultados, habiendo logrado superar el mutismo electivo de la alumna que tras cinco años de escolarización tenía muy consolidado. Debido a la demora de la intervención y después de la evaluación y el tratamiento llevados a cabo, se detecta en la alumna una baja comprensión oral y escrita; así como una actitud más retraída, en situaciones sociales, si se le compara con el resto de sus compañeros. BIBLIOGRAFÍA Bandura A. Social foundations of thought and action: A socialcognitive theory. Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall; 1986. Barbero las Heras F, Maroto G, Fernández A. Tratamiento conductual en el colegio del mutismo electivo de una niña de cinco años. En: Análisis y Modificación de Conducta 1994; 20:899-921. Busto Barcos MC. Alteraciones del lenguaje oral. En: Busto Barcos MC. Manual de Logopedia Escolar. Madrid: Cepe; 1995. DSM IV. Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Barcelona: Masson; 1995. Echeburúa E, Espinet A. Tratamiento en el ambiente natural de un caso de mutismo electivo. En: Méndez FX, Maciá D, ed. 36 Modificación de conducta con niños y adolescentes. Libro de casos. Madrid: Pirámide; 1990. Kehle TJ, Owen SV, Cressy ET. The use of self-modeling as an intervention in school psychology: a case study of an elective mute. School Psychology Review 1990;19:115-21. Kolvin I, Fundudis T. Elective mute children: psychological development and background factors. J. Child Psychology and Psychiatry 1981;22:219-32. Lazarus PJ, Gavilo HM, Moore JW. The treatment of elective mutism in children within the school setting: two cases studies. School Psychology Review 1983;12:467-72. Martínez González A, Sánchez L, Casas T, Company R. Sobre un caso de mutismo electivo escolar. Rev Logop Fon Audiol 1984;4:15-9. Monras C. Consideraciones en torno al mutismo electivo. Rev Logop Fon Audiol 1984;3:224-31. Olivares D, Maciá J, Méndez FX. Naturaleza, diagnóstico y tratamiento conductual del mutismo electivo. Una revisión. Análisis y Modificación de Conducta 1993;19:771-92. Olivares J, Méndez FX, Maciá D. Detección e intervención temprana en mutismo electivo. Una aplicación del automodelado gradual filmado y trucado. Análisis y Modificación de Conducta 1993;19:793-818. Olivares Rodríguez J. Ansiedad y Habla. El mutismo selectivo. En: Actas del I Symposium Internacional sobre Fobias y otros problemas de Ansiedad. Granada: Funveca y Apicsa; 1998. Ollendick DG, Matson JL. Mutismo electivo. En: Ollendick TH, Hersen M. Psicopatología Infantil. Barcelona: Martínez Roca; 1986. Tancer NK. Elective mutism. A review of the literature. En: Lahey BB, Kazdin AE, eds. Advances in Clinical and Child Psycholog. Nueva York: Plenum Press; 1992. Wright H, Miller M, Cook MA, Littmann JR. Early identification and intervention with children who refuse to speak. Journal of the American Academy of Child Psychiatry 1985:24. Correspondencia: Paz López Herrero P.º Marítimo Mir Berlanga, 21-2º I (Edificio Argos) 52006 Melilla Rev Logop Fon Audiol 2000;XX(1):30-36