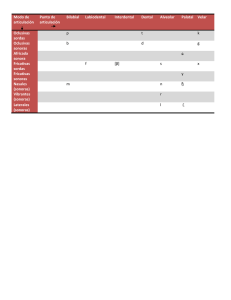

CAP 3 - OBSTRUYENTES OCLUSIVAS

Anuncio