Jorge Sangiovanni

Anuncio

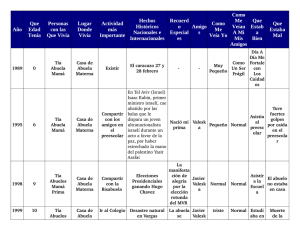

Jorge Sangiovanni EL RETRATO DE LA ABUELA El charret iba camino a la estación del ferrocarril. El cadencioso trote de nuestro caballo, marcando nuestro tiempo, como un reloj, es algo que todavía recuerdo, aunque hayan pasado muchos años. Intuía que ese no era un paseo común, como el que realizábamos todos los viernes con el fin de comprar las provisiones en el pueblo. Este viaje tenía algo de misterioso para mí, aunque eran muy variadas las sensaciones que sentía en esos momentos. Yo veía la cara de congoja de mi madre y la preocupación que manifestaban los gestos de mi padre y me producían un cierto temor y desasosiego, que no podía evitar y que delataba por el temblor de mis piernas y manos. Visto a la distancia y percibiendo lo sucedido con ojos actuales de mayor, estimo que me sentía más temeroso, pues pensaba que mis padres se habían peleado y parecía confirmarlo ciertas evidencias que despertaban mis inquietudes. Mi madre estaba vestida como si fuera a una reunión, pero llevaba puesto un sombrero negro, como anticipando malos augurios. Por el contrario, papá estaba vestido con su ropa de trabajo y portando las botas sucias de barro. Mi vestimenta no era la que acostumbrada a utilizar en mis visitas semanales de compras, sino que eran las que usaba para ir a los casamientos en la Iglesia. El vehículo portaba además un gran baúl donde mamá había colocado cantidades de ropas de ella y mías. Ninguno de los tres habló durante todo el trayecto hacia la Estación. Por suerte llegamos a tiempo para tomar el tren que era para mi toda una novedad. Cuando estuvimos acomodados en el vagón, vimos a papá en el andén, despidiéndonos, con una sonrisa mustia y tirando besos con la mano. Ese gesto me consoló algo, pues me confirmó que no habían reñido por causas desconocidas para mí. Pocos minutos después la estación el andén, incluido mi padre, el cartel, los árboles comenzaron a moverse, quedando nosotros parados, mientras aumentaba la velocidad con que desaparecían los objetos. No quise mirar más por temor a marearme. En ese momento me percaté que mi madre estaba llorando y me entristecí. Tomé sus manos entre las mías, que resultaron pequeñas para abarcarlas en su totalidad. Le pregunté: _ ¿Porqué estás triste mamá? _ Por nada mi pequeño, no me hagas caso pues es algo que entró en mis ojos. _ ¿Adónde vamos mamá? Volví a preguntar _ A Montevideo, querido. Allí nací yo y vamos a visitar a tu abuelo. _ A mi abuelo. ¿Yo tengo un abuelo? _ Sí tienes abuelo y tíos también. La curiosidad iba creciendo en mí más rápido que las posibilidades de hacer preguntas y que mi madre las contestara. Del extenso interrogatorio, extraje un cúmulo de conclusiones que en ese momento llegaron a satisfacer en parte mi ansiedad. Según mis entendederas colegí que la abuela había muerto hacía poco, que mamá no veía a su padre desde hacía unos 10 años, por desavenencias que no me explicitó, que el abuelo era profesor en un liceo y por último que no debía preguntarle al abuelo nada sobre la abuela. Él me impresionó como un viejito de cara severa, que no sonreía y refunfuñaba de continuo y su rostro denotaba una tristeza infinita, imposible de abarcar por una sola persona, y por lo cual intentaba transferirla a mi madre y a sus hermanos. Esa maniobra le fue desbaratada por mí, pues en el correr de los días, conseguí diluir sus penas para convertirlas en sonoras carcajadas cuando estaba con él. Ahora me buscaba y me decía: _ “Me agrada tanto tu desfachatez y desenfado que quisiera que siempre estuvieras a mi lado”. Yo trataba de complacerlo, pues me agradaba cuando estaba contento y me hablaba de cosas que yo ignoraba, relatándome cuentos e historias de literatos y héroes. Llegó hasta invitarme a conocer su escritorio, lugar vedado para toda otra persona y permitirme visitarlo cuando quisiera, aún estando él ausente. La primera visión que me impactó fue la atestada biblioteca y la pared donde colgaba sus diplomas y otros recuerdos más, así como el cuadro colgado tras de su mesa de trabajo. Después de esa primera visita, esperé que el abuelo fuera a dictar sus clases, para volver a entrar, a aquel cuarto. Mi intención era observar el retrato que había atrapado mi imaginación. En el primer momento debí haberle realizado algunas preguntas sobre el mismo, pero temí disgustarlo. Después de mi posterior reconocimiento, me convencí con absoluta certeza que se trataba del retrato de la abuela cuando era joven. En esa época debía vivir en el campo o en un lugar muy solitario, pues pude notar la existencia de un río que corría muy mansamente bordeado con frondosos bosques en sus orillas. La abuela lucía elegante, estando ataviada con un vestido oscuro, como si estuviera preparada para asistir a una boda en la Iglesia. En mis siguientes furtivas visitas diarias pude ir desentrañando y observando más detalles que me iban permitiendo conocer aspectos nuevos de la fisonomía de mi querida abuelita, a la que lamentablemente nunca conocí ni conocería. Lo que inicialmente atrajo mi atención fueron sus manos entrecruzadas. Deseé acariciarlas y sentir su calor sobre las mías. En cierto momento tuve la sensación que batía con sus manos mis cabellos y dejaba correr los mechones de mi pelo rubio entre sus largos y delicados dedos. Otro día me cautivaron sus ojos negros que me miraban con determinación. Los mismos reflejaban cierta picardía como si estuviera pensando todo lo que podría lograr en el futuro. Su aspecto era el de una persona inteligente, vivaz y plena de optimismo. Me encantaba la línea de sus labios y aquella sonrisa que insinuaba sus pensamientos y a la vez ocultaba todo lo que rapidamente pasaba por su mente. Era una risa contenida que el pintor había logrado captar en el momento preciso de su inspiración creadora. Era tan real ese gesto que suponía que me sonreía a mí en forma especial. Eso me llevó a quererla cada vez más. Pensaba que mi abuelita, cuando posaba para el pintor, buscaba espantar su terrible aburrimiento, pensando en el nieto que tendría en el futuro y cómo este comprendería que esa sonrisa estaba dirigida especialmente a él. Ella se convirtió en mi cómplice a la cual le podía contar mis aventuras infantiles que realizaba en la estancia de mis padres. Era reconfortante ver cómo le agradaban mis confesiones y a su vez como me gratificaba con su mirada y esbozo de sonrisa. Una mañana, mamá me sugirió que la acompañara a realizar algunas compras para la familia. Muy a pesar mío, debí obedecer el mandato materno, pues ello causaría la interrupción de mi diario diálogo imaginario con mi abuela. Fuimos al Centro a una tienda de varios pisos. Recorrimos muchas secciones y cuando llegamos a la de “Artículos para el Hogar” quedé petrificado por lo que observé. Entre una variedad de cuadros de paisajes, flores, naturalezas muertas, de reyes, caballeros y motivos religiosos pude ver el retrato de mi abuela. , idéntico al de la biblioteca de mi abuelo. Quedé parado frente a él, tratando de atraer la atención de mi madre a la que le exclamé: _ ¿Qué hace acá el retrato de la abuelita? _ ¿De qué estás hablando? Me preguntó inquieta, mirando para todos lados tratando de descubrir el presunto retrato de la madre. Su mirada escudriñadora recorrió uno por uno todos los cuadros exhibidos. Me parecía increíble que no notara la presencia de ese cuadro tan especial y de tanto significado para mí y para toda la familia. _ ¿Dónde está? Preguntó ansiosa mi madre. _ Delante de tus ojos madre y se lo señalé con mi dedo. Mamá se quedó absorta al ver lo que le señalaba y con una sonrisa similar a la de la abuela me contestó con irritación, algo que en aquel momento me desilusionó. En mi desazón escuche que me decía: _ “Vamos hijo esas no son bromas para hacer. Ese cuadro es la famosa Gioconda de Leonardo da Vinci”.