Sentido y sensibilidad y monstr - Jane Austen

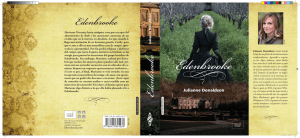

Anuncio