Carlos G. Wernicke: Educación, Reeducación y Necesidades Básicas

Anuncio

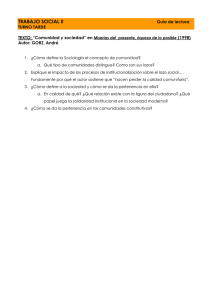

Carlos G. Wernicke Educación, Reeducación y Necesidades Básicas Publicado por primera vez en Cuadernos de Psicomotricidad y Educación Especial 2(4): 5 - 31, Buenos Aires 1991. Reproducido con permiso. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio. Fundación Holismo de Educación, Salud y Acción Social desde 1990 en Buenos Aires, Argentina Estudio, investigación, difusión y docencia de la visión global en educación, salud y acción social Registro Inspección General de Justicia nº C 1.520.371 - Entidad de Bien Público sin Fines de Lucro Decreto 6708 MVL Registro Institutos de Perfeccionamiento Docente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires DGEGP n° C-172 Tel. / Fax 0054-11-4791-2905 - www.holismo.org.ar - [email protected] 2 RESUMEN Se describen, en base a un enfoque holístico, neuropsicológico y ecléctico, las necesidades básicas del ser humano. Se postula que la satisfacción por medio del educador o el terapeuta de las necesidades básicas insatisfechas de los niños da lugar a una mayor armonía interior de cada uno de ellos y de su grupo y, por ende, a mejores resultados en el aprendizaje o en las adquisiciones incorporadas por habilitación o rehabilitación. Se muestra cómo detectar las necesidades básicas en los contextos educacional y terapéutico y cómo trabajar con ellas. SUMMARY Human basic needs are described on a holistic, neuropsychological and eclectic base. It is claimed that satisfaction of unsatisfied basic needs by the educator or therapist leads to a greater interior harmony in each pupil and in his group and thereby to better results in learning or the acquisitions by habilitation or rehabilitation. How to detect basic needs in an educational or therapeutic context and how to work on them is shown. Este artículo se basa en gran parte en otro publicado en 1989 por la revista Impulso, de la Sociedad de Dislexia del Uruguay (76), revisado y actualizado para la presente edición. En él analizaremos: 1. Sistemas funcionales encefálicos y disfunciones encefálicas. 2. Sistemas funcionales patológicos 3. Las necesidades básicas 4. Clasificación y descripción de las necesidades básicas 5. Detección de las necesidades básicas en el contexto educacional y trabajo educativo y reeducativo con las necesidades básicas. 6. Conclusiones. El trabajo reconoce una triple fundamentación: holística, neuropsicológica y ecléctica. Holística, por cuanto se basa en el reconocimiento del ser humano como un todo indiviso, global, único, un cuerpomente [69, 72, 73, 83] con aspectos 3 físicos, psíquicos y otros poco y mal estudiados o no reconocidos siquiera como existentes por la ciencia oficial (parapsicológicos, espirituales, etc.), en contraposición a la dicotomía dualista que quiere ver diferenciados los aspectos biofísicos de los psicológicos. Neuropsicológica, sin subrayar más lo "neuro" o lo "psico", porque abreva en los conocimientos neurológicos y en los psicológicos para seguir una nueva vía, independiente y englobadora de ambas; en tanto la neurología estudia las estructuras nerviosas y su funcionamiento y la psicología investiga la conducta y sus correlatos emocionales, la neuropsicología examina la influencia recíproca de las estructuras nerviosas y su función de una parte y la conducta y sus correlaciones emocionales de otra, con lo que se convierte en la disciplina que se ocupa de los sistemas funcionales, sus disfunciones y las discapacidades simbólicas en general [46, 70]. Ecléctica, porque acepta emplear en la práctica todas las técnicas de abordaje (intelectualistas, conductistas, humanistas, transpersonales, etc.) descriptas por cualquier marco teórico, siempre que hayan demostrado su utilidad [2] para acercar al individuo a la armonía organísmica que constituye la salud. 1. SISTEMAS FUNCIONALES ENCEFÁLICOS Y DISFUNCIONES ENCEFÁLICAS La estructura biológica con que nacemos está genéticamente determinada para ejercer ciertas funciones, es decir, para funcionar de una manera que le es propia. Función es la “acción normal especial o apropiada de cualquier parte u órgano" [45, 46], “la acción del todo paro también de la parte, del músculo y del miembro, de la papila gustativa y de la lengua" [72]. Un tejido determinado tiene una función determinada. El encéfalo, que al comienzo de la vida prenatal presenta casi exclusivamente funciones, interacciona desde un principio con el medio circundante, dando lugar a nuevos desarrollos que ya no le pertenecen solamente a él. Dicha interrelación entre funciones encefálicas y medio ambiente recibe el nombre de sistemas funcionales. Así, son sistemas funcionales la locomoción [31], la respiración, el lenguaje y todos los procesos psicológicos complejos y los aprendizajes humanos. Ciertas funciones cognitivas simples son biológicas y tendrán lugar en cualquier medio ambiente [37, 38] pero otras requerirán de éste para instalarse: son sistemas funcionales (Figura 1). El niño busca estímulos ambientales [28] para cubrir sus necesidades más básicas. Ha sido concebido con una miríada de potencialidades a desarrollar, pero sólo lo harán aquellas que sean estimuladas por el particular medio ambiente en que le toca vivir (Figura 2). Los estímulos que el medio presenta no siempre son los que el niño mejor recibirá. Así el desarrollo de cada sistema funcional y de la personalidad toda (el 4 sistema de sistemas final, integrador de todos los demás) depende no sólo de los estímulos que el niño busca sino, sobre todo, de los que el medio puede -o quiere- dar (Figura 3). Puede suceder que el medio presente estímulos en menor cantidad o calidad que los esperables para un buen desarrollo sistémico (por ejemplo, el padre que se mofa de un hijo temeroso en vez de otorgarle seguridad, o la sociedad que hipoalimenta a sus miembros). Esta situación es corriente en vastas capas poblacionales del tercer y el cuarto mundos (Figura 4). Un mismo estímulo tendrá un impacto más importante y global a una edad temprana que más tarde (Figura 5). De aquí se desprende que los estímulos externos deben tener una intensidad mayor cuanto mayor sea la edad, si han de provocar el mismo impacto. A igual intensidad, la incidencia del estímulo externo será menor a medida que el tiempo pase. Se concluye que los primeros estadios del desarrollo son fundamentales para el desarrollo de los sistemas funcionales (Figura 6). 2. SISTEMAS FUNCIONALES PATOLÓGICOS Cuando cierta estructura biológica encefálica está alterada en su estructura anatómica (en un nivel preconvenido por los observadores) estamos ante una lesión; esa región no funcionará y el individuo tendrá grandes dificultades para compensar las funciones faltantes. También puede suceder que la estructura biológica esté en condiciones de normalidad pero funcione mal (un trastorno químico metabólico): se trata de una disfunción, que al menos teóricamente es superable. Los síntomas de este tipo de disfunción son muy básicos y su recuperación, difícil. El caso holgadamente más frecuente, empero, es que -con una estructura biológicamente sana y funcionalmente normal- se presentan disfunciones en los sistemas funcionales por mal aporte de estimulación ambiental; se trata de disistematizaciones funcionales, con sintomatología más polimorfa pero también más recuperable. 5 Figura 1 F: función; SF: sistema funcional; EA: estímulos ambientales Todos estos cuadros -lesión, disfunción, disistematización- son coloquialmente conocidos como “organicidades encefálicas" [70, 77]. En la clínica, las "organicidades" notoriamente más frecuentes son las llamadas “disfunciones encefálicas mínimas” (DEM) [68, 70] que corresponden en un pequeño porcentaje a lo que aquí denominamos disfunciones y en una proporción sobradamente mayoritaria a lo que acabamos de definir como disistematizaciones (Figura 7). Figura 2 6 Su estudio es harto discutido y representa el mayor cuerpo de investigación de la neuropsicología y de otras disciplinas. Debido a que cada rama del saber médico y pedagógico las ha estudiado desde su propio punto de vista, hay en la actualidad más de 50 sinónimos de este término en la lengua castellana [6, 59] y otros más en diversos idiomas [11, 12, 23]. Entre ellos deben destacarse "discapacidad de aprendizaje", "trastorno atencional" y "dislexia" [16, 71]. Interesa aquí subrayar que la disfunción / disistematización será tanto más importante para el futuro del niño cuanto más tempranamente incidan los estímulos ambientales patologizantes. Dada la diversidad de signos y síntomas que una disfunción encefálica llamada mínima puede acarrear, es entendible que no siempre sea posible su diagnóstico en el consultorio neurológico. El docente, el psicólogo, el psicopedagogo y el fonoaudiólogo serán sus principales detectores, y el médico psiquiatra de niños especializado en neuropsicología del niño, el natural coordinador de la tarea médica, extramédica y docente a llevar a cabo con este niño y su familia. Figura 3 7 Figura 4 Figura 5 8 Figura 6 A mayor edad, es menor la incidencia de un mismo estímulo externo A mayor edad, el estímulo externo debe ser mayor para provocar la misma consecuencia funcional Los primeros estadíos son fundamentales para el desarrollo funcional Siempre se trata de un niño con cierto grado de desadaptación psicosocial, secundaria a su cuadro, la que podrá ser banal o llegar hasta la falta de integración de la personalidad (psicosis temprana). Sus dificultades en algunas áreas y no en otras y su capacidad intelectual normal sorprenden a padres y maestros, quienes creen ayudarle cuando le exigen. El niño ya se autoexige porque desea ser un igual a hermanos y pares ante los ojos de los adultos significativos. Así va empeorando su imagen y aumentan su ansiedad y su tensión muscular, con lo que signos y síntomas se agravan. El círculo vicioso social se estrecha, y los adultos lo tildan de vago y malo. El maestro hará bien en no sumarse a esta exigencia, en no acusar, en explicar a los padres la situación. Si hemos de lograr mejores rendimientos será disminuyendo la ansiedad y no elevándola. Un excelente recurso, aún inmersos en el sistema educativo oficial, es tratar de detectar las necesidades básicas irresueltas de cada alumno y satisfacerlas en la medida de las posibilidades de cada quien en ese momento particular, e intentar detectar los sentimientos a que la situación conduce al niño, para responder a ellos (resonar con ellos) [49, 51], a fin de que él pueda elaborarlos al sentirse comprendido y aceptado. Ha de recordarse que todos expresamos corrientemente nuestros sentimientos por las más diversas vías, de las cuales sólo una es la verbal. Como no siempre el pensamiento -en la base del lenguaje verbal- trasunta los sentimientos del sujeto, puede suceder que el individuo lance mensajes corporales y verbales discrepantes al entorno, en cuyo caso siempre se preferirá responder a los más fundamentales y cercanos al sentimiento, que son los signos corporales. Debemos entrenarnos, quienes trabajamos con seres humanos, en ser buenos lectores de los mensajes que esos seres humanos lanzan de continuo, dado que no hay educación si no se parte de una comunicación verdadera y profunda. Teniendo presentes las necesidades básicas, es posible ayudar a quienes las muestran insatisfechas. Por tal razón nos dedicaremos ahora a definirlas en detalle. 9 Figura 7 Alteración anatómica (= estructural) en un nivel preconvenido LESIÓN Alteración metabólicoquímica - primaria - por la lesión DISFUNCIÓN * Alteración de los sistemas funcionales - por déficit o alteración del grado y el momento de la estimulación ambiental - por disfunción - por ambas causas DISISTEMATIZACIÓN * CONSECUENCIAS TERAPÉUTICAS - Autocompensación funcional en estadíos muy tempranos de la vida - o luego, pérdida de la función Corrección metabólicoquímica - por medicación - por dieta Corrección de los sistemas funcionales; en su caso, de la estimulación ambiental - por especialidades: habilitatorias / comprensivas: rehabilitatorias: psicopedagogía fonoaudiología kinesiología etc. psicoterapia orientación de padres musicoterapia psicomotricidad etc. * En algunos casos graves y tempranos la dirección de las flechas puede invertirse 3. LAS NECESIDADES BÁSICAS Somos seres vivos porque somos incompletos. Constantemente y a toda edad buscamos llenar vacíos con aportes del medio. Esta búsqueda (del estímulo ambiental para completar la función y el sistema funcional), siempre activa, es lo que llamamos necesidad: un impulso que obliga a obrar y una carencia de lo imprescindible para la vida [72]. Algunos autores se han referido a las necesidades llamándolas motivaciones o tendencias [49]. Desde el punto de vista psicoanalítico, este concepto parece asimilarse al de pulsión (Trieb) o necesidad pulsional [29], aunque yo quito a mi conceptualización todo rasgo instintual. La búsqueda de la satisfacción es, a mi manera de ver, carente de toda agresión, como veremos más adelante. Propongo que sólo existen necesidades básicas positivas y desarrolladoras de vida, y taxativamente desconozco fuerzas motivadoras hacia lo negativo que produzcan daño al sujeto o al medio. Según yo las entiendo, las necesidades básicas no constituyen finalmente una instancia psíquica inferior que es acotada por el Yo; antes bien, es la total satisfacción de las necesidades básicas lo que producirá el armónico desarrollo de la 10 personalidad, y no su frustración paulatina, como por ejemplo sugiere Winnicott (86). En otro lugar [72] he revisado la literatura extractando lo esencial que muchos autores han aportado al tema desde los más diversos enfoques [21, 61, 2, 42, 39, 40, 49, 51, 65, 27, 47]. Aún otros del campo psicoanalítico [86, 28] y del no psicoanalítico [35, 32, 33, 25, 34, 14, 67] se han ocupado de las necesidades del ser humano. T. Reca [47] considera que deben diferenciarse las necesidades que son básicas o primarias, imprescindibles para la normal consecución de la vida biopsíquica, de las secundarias, de origen sólo externo y cuyo cumplimiento no es indispensable para el desarrollo armónico del sujeto. La necesidad secundaria cumple una función social, y no biopsicosocial u organísmica. En ocasiones las necesidades secundarias pueden suplantar a las básicas en la motivación de la conducta, y el individuo se engaña a sí mismo creyendo satisfacerse cuando en realidad se trata apenas de satisfacciones sustitutivas que disminuyen la ansiedad sólo temporariamente, aunque muchas veces esas satisfacciones conllevan éxito social. La supresión de la satisfacción de necesidades básicas para conseguir la de otras necesidades sociales o circunstanciales es causa de desarrollos neuróticos de la personalidad [72]. La teoría general de los sistemas postula en cada ser viviente dos funciones, la tendencia a la homeostasis y la capacidad de transformación, de equilibrio siempre provisorio. El cumplimiento de las necesidades básicas reequilibra la homeostasis, devuelve el equilibrio al ser humano. No obstante, la satisfacción no produce un equilibrio completo, sino un nuevo desequilibrio en un nivel funcional superior. A. Green [2] dice que "lo que crea la insatisfacción no se anula cuando la necesidad queda satisfecha; al producirse la satisfacción se crea otro campo de acción". La vida en sí es un desequilibrio, una necesidad. Siempre hay una necesidad básica a cumplir; es por ello que siempre hay en el individuo cierto grado de ansiedad (y de su correlato muscular, la tensión), como expresión del alerta en búsqueda de la satisfacción; la insatisfacción de las necesidades básicas comporta por consiguiente una elevación de la tensión ansiedad; el círculo insatisfacción de las necesidades básicas / tensión / ansiedad está presente en toda patología. Se deduce que cualquier abordaje educativo o terapéutico debe comenzar por satisfacer las necesidades básicas del individuo, a fin de que disminuya su tensión - ansiedad y pueda estar más apto para ingresar nueva información desde el medio ambiente. Que siempre hay una necesidad básica a cumplir -una gestalt a cerrar [39, 40]- importa al docente y al terapeuta porque sin resolver la necesidad básica no disminuye la ansiedad, y el descenso de la ansiedad es el prerrequisito esencial para el desarrollo de la creatividad. Las necesidades básicas se manifiestan expresamente insatisfechas; su modalidad de manifestación dependerá contexto cultural. Maslow [27] relaciona la insatisfacción básicas con la patología, ya que para él la enfermedad es 11 sólo cuando están de la edad y del de las necesidades consecuencia de la ausencia de satisfacción; la restitución de la satisfacción, agrega, implica la curación. Las necesidades básicas deben ser satisfechas en el grado y el momento justos y cada vez que se manifiesten. El medio ambiente debe satisfacer plenamente las necesidades básicas de modo constante para que la personalidad se desarrolle de manera armónica. El argumento social de que no deben satisfacerse las necesidades básicas del sujeto porque eso sería incurrir en sobreprotección desconoce la diferencia entre ésta última, una sobreestimulación que es dañina por sí sola y muchas veces oculta la subestimación en otras áreas [72], y la protección, una de las actitudes más básicas del ambiente para asegurar la supervivencia de sus componentes. Caer en el extremo de la desprotección, es decir, no satisfacer las necesidades básicas, es tan nefasto para la salud global como la sobreprotección misma. Ni las necesidades básicas ni su satisfacción ponen en peligro al medio jamás; por el contrario, es la insatisfacción de las necesidades básicas de los componentes del medio social la que, al aumentar la ansiedad, hace ingresar a los seres humanos en el círculo patológico de la agresión, la violencia [74, 84] y la búsqueda del poder [19]. Estudiando las necesidades básicas desde un punto de vista estrictamente social y relacionándolas con los aspectos económicos desarrollados por el contexto social, Max Neef y colaboradores [30] entienden estas necesidades simultáneamente como carencia (falta de algo) y como potencia (en la medida en que comprometen, motivan y movilizan; así, la necesidad de afecto es potencial de afecto. De aquí que para ellos es impropio hablar (sólo) de "satisfacción"; antes bien, habría que hablar de vivir y realizar las necesidades de modo continuo y renovado. Los satisfactores, acotan, representan el modo de expresión de la necesidad y son formas de ser, tener, hacer y estar. La manera en que las necesidades se expresan varía con la historia, las culturas, los referentes sociales, las estrategias de vida, las condiciones económicas o las relaciones con el medio ambiente. Desde un punto de vista evolutivo, surgieron probablemente primero las necesidades de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio y creación; recién después surgió la necesidad de identidad y, mucho más tarde, la de libertad; es probable, finalmente, que en el futuro también sea una necesidad básica la trascendencia. En el aspecto social subrayan que los bienes económicos constituyen la materialización de las necesidades, las satisfacen, pero pueden a su vez transformarse en fines en sí mismos (Cuadro 1). 12 4. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS En tanto algunos investigadores sólo han formulado apreciaciones generales acerca del tema, otros intentaron clasificar las necesidades básicas, bien teóricamente [32, 33, 34, 49, 51] o en base a sus propias investigaciones clínicas [27, 47]. Dada la cantidad notoria de distintas necesidades mencionadas por los diferentes autores, he creído conveniente efectuar un reagrupamiento clasificatorio que incluye todas las necesidades básicas señaladas por ellos con diferentes nombres, de modo tal que resulte una lista útil para su estudio y su aprovechamiento práctico en las tareas educativa y terapéutica (Cuadro 2). Se distinguen aquí dos grupos de necesidades básicas: las de completamiento, aquellas en que el medio debe aportar específicamente algo; es el ambiente el que específicamente debe brindar pertenencia, seguridad, afecto, compañía, aceptación, valoración y conocimiento. Y otras que llamaré de desarrollo, para las que el ambiente debe dar lugar a un espacio con el fin de que surjan. Son las de expresión, autodefensa, autoafirmación, maduración y expansión. I. Necesidades básicas de completamiento 1. Pertenencia Todos necesitamos pertenecer a un contexto. Los seres vivos que conocemos necesitan -también nosotros- un contexto físico y químico en que vivir, sin él, moriríamos física y químicamente. Así, nos son imprescindibles ciertos límites físicos: un gradiente de temperatura; una fuerza de gravedad hacia la cual referenciar el desarrollo del equilibrio [55]; el contacto corporal [34] de calidad, grado y presión acotados que brinda el sentido de pertenencia más primitivo y vivenciado; un ritmo dado de actividad, a saber diversos ritmos circadianos [15] o el ritmo sueño / vigilia [60]; y ciertos límites químicos, es decir un intercambio alimentario y respiratorio con el medio que incluye tanto incorporaciones (nutrientes, oxígeno) como egresos (desechos metabólicos, dióxido de carbono) [40, 27]. Sólo en semejantes límites -con semejantes limitaciones- es posible la sobrevida incluso biológica del ser humano. 13 Cuadro 1 x Subsistencia Protección Afecto Entendimiento Participación Ocio Creación Identidad Ser 1/ Salud física, salud mental, equilibrio, solidaridad, humor, adaptabilidad 5/ Cuidado, adaptabilidad, autonomía, equilibrio, solidaridad 9/ Autoestima, solidaridad, respeto, tolerancia, generosidad, receptividad, pasión, voluntad, sensualidad, humor 13/ Conciencia crítica, receptividad, curiosidad, asombro, disciplina, intuición, racionalidad 17/ Adaptabilidad, receptividad, solidaridad, disposiciones, convicción, entrega, respeto, pasión, humor 21/ Curiosidad, receptividad, imaginación, despreocupación, humor, tranquilidad, sensualidad 25/ Pasión, voluntad, intuición, imaginación, audacia, racionalidad, autonomía 29/ Pertenencia, coherencia, diferenciación, autoestima, asertividad Tener 2/ Alimentación, abrigo, trabajo Hacer 3/ Alimentar, procrear, descansar, trabajar Estar 4/ Entorno vital, entorno social 6/ Sistema de seguros, ahorro, seguridad social, sistemas de salud, legislaciones, derechos, familia, trabajo 10/ Amistades, parejas, familia, animales domésticos, plantas, jardines 7/ Cooperar, prevenir, planificar, cuidar, curar, defender 8/ Contorno vital, contorno social, morada 14/ Literatura, maestros, método, políticas educacionales, políticas comunicacionales 15/ Investigar, estudiar, experimentar, educar, analizar, meditar, interpretar 16/ Ámbitos de interacción formativa, escuelas, universidades, academias, agrupaciones, comunidades, familia 18/ Derechos, responsabilidades, obligaciones, atribuciones, trabajo 19/ Afiliarse, cooperar, proponer, compartir, discrepar, acatar, dialogar, acordar, opinar 20/ Ámbitos de interacción participativa: partidos, asociaciones, iglesias, comunidades, vecindarios, familias 22/ Juegos, espectáculos, fiestas, calma 23/ Divagar, abstraerse, soñar, añorar, fantasear, evocar, relajarse, divertirse, jugar 24/ Privacidad, intimidad, espacios de encuentro, tiempo libre, ambientes, paisajes 26/ Habilidades, destrezas, método, trabajo 27/ Trabajar, inventar, construir, idear, componer, diseñar, interpretar 30/ Símbolos, lenguajes, hábitos, costumbres, grupos de referencia, sexualidad, valores, normas, roles, memoria histórica, trabajo 31/ Comprometerse, integrarse, confrontarse, definirse, conocerse, reconocerse, actualizarse, crecer 35/ Discrepar, optar, diferenciarse, arriesgar, conocerse, asumirse, desobedecer, meditar 28/ Ámbitos de producción y retroalimentación, talleres, ateneos, agrupaciones, audiencias, espacios de expresión, libertad temporal 32/ Socio-ritmos, entornos de la cotidianeidad, ámbitos de pertenencia, etapas madurativas Libertad 33/ Autonomía, 34/ Igualdad de autoestima, derechos voluntad, pasión, asertividad, apertura, determinación, audacia, rebeldía, tolerancia (x) a: Satisfactores a brindar; b: Necesidades a satisfacer 11/ Hacer el amor, 12/ Privacidad, acariciar, expresar intimidad, hogar, emociones, espacios de encuentro compartir, cuidar, cultivar, apreciar 36/ Plasticidad espacio-temporal Extraído de M. Max-Neef y col.: Desarrollo a escala humana. Development Dialogue n° esp. 1986, Cepaur 14 Pero el hombre necesita además ciertas condiciones socioculturales en que desarrollarse: Sin ellas sobreviene también la muerte, o por lo menos un desarrollo anómalo. Aquí la necesidad de pertenencia debe entenderse como disposición innata a tomar del medio social principios rectores de la comunidad. El recién nacido y el lactante lo hacen aún en forma acrítica. Se incorporan así respuestas actitudinales del medio a las circunstancias de la vida cotidiana, incorporación que sirve desde un comienzo a la conformación de los primeros sistemas funcionales, lo que de inmediato genera la respuesta activa del pequeño. Al revés, el bebé actúa de modo simultáneo y espontáneo sobre el ambiente, generando respuestas en éste, propias de éste y distintas de las respuestas que a idénticos estímulos darán otras comunidades. Se conforma de ese modo -en la comunidad y por ende en el niño nacido en ella- un verdadero estilo de vida [1]. Dentro de estos principios rectores o características fundamentales de cada grupo social se cuenta la lengua (o lingua), incorporación social que enancada en el habla individual (su expresión oral), permite la comunicación simbólica, aunque sin que el niño posea aún la creatividad simbólica propiamente dicha, internamente innovadora, que constituye el lenguaje como tal, una identificación final con la modalidad actitudinal del medio y su empleo individualizado [46, 58]. Cuadro 2 Necesidades básicas de imprescindible satisfacción II. de Desarrollo I. de Completamiento 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pertenencia Seguridad Afecto Compañía Aceptación Valoración Conocimiento 8. Expresión 9. Autodefensa 10. Autoafirmación 11. Maduración 12. Expansión La necesidad de pertenencia a un contexto es así una necesidad paradigmáticamente holística. Tanto se incluyen en ella los conceptos de Perls (necesidades deficitarias y expulsivas) [40] o de Maslow (deficitarias y no deficitarias) [27] o de Dyer (necesidades animales y de pertenencia) [9] como el de Telma Reca [47] cuando habla de "cumplimientos de imperativos de orden moral" por los niños mayores, detectada en la investigación clínica; acerca de esta última, la autora no estaba aún segura si se constituía una necesidad básica o secundaria, esto es, impuesta por el medio social. En mi opinión, la necesidad de pertenencia ha de considerarse la cuna de todas las otras necesidades, cercana por ejemplo a la “necesidad de supervivencia” de Watts [65]. El individuo es 15 social o no es nada. La necesidad de pertenencia es satisfecha desde un comienzo por la estrechísima relación – madre niño en los primeros tiempos de la vida de éste. Este concepto es el que da lugar al de contención como terapia reparatoria de la seguridad y la pertenencia, basada en el abrazo a ultranza del niño por su madre [67, 43, 75, 78, 79, 80, 81, 82]. Bryt [7], al describir métodos psicoanalíticos no freudianos en niños y adolescentes, llama "un fenómeno crucial" a la "necesidad de pertenecer". Comenta allí que para Adler debe otorgarse "gran énfasis al sentimiento de aislamiento y soledad resultante de una falta de identificación con la comunidad y las metas comunitarias". El sujeto siempre busca sentirse perteneciente, parte, integrante, integrado: al grupo escolar, a su familia pequeña y a la extensa, a un grupo deportivo, a una nacionalidad, a la madre; la necesidad es de "pertenecer a algo", en palabras de Dyer [9]. Términos que evocan pertenencia son raíces, raigambre, tradición, grupo, familia, institución. La patología de la falta de pertenencia es el sentimiento de aislamiento, la patología de temor a la pérdida de una pertenencia por la que se ha tenido que luchar demasiado cuando niño, es la defensa exagerada de la pertenencia, transformando los términos antedichos en banderías agresivas hacia otros. Porque en nuestro idioma puede llamar a duda, debe aclararse que en ningún caso debe confundirse la necesidad secundaria de posesión: esta última no es básica, sino ofrecida por el contexto como satisfacción vicaria. Las pertenencias no reemplazan a la pertenencia, la apropiación de objetos materiales es una forma de agresión, es decir de avasallamiento del ambiente para calmar una ansiedad nacida de la insatisfacción de otras necesidades básicas. La satisfacción vicaria tiene patas cortas: poco después se buscará otra, porque el valor de la anterior se agotó y la ansiedad sigue intacta. 2. Seguridad Cuando se habla de necesidades básicas en las ciencias sociales, se piensa comúnmente en otro tipo de necesidades que las expuestas: vivienda, vestimenta, espacio físico, ingresos económicos mínimos. Desde una postura más abarcativa, sin embargo, las recién mencionadas son necesidades que forzosamente se incluyen entre las que se estudian aquí. Es que las necesidades son básicas cuando imprescindiblemente deben ser satisfechas para que el sujeto se desarrolle sanamente. Y son básicas en tanto el concepto 16 pueda cumplirse en cualquier época y en cualquier sociedad. En otras culturas las necesidades de vivienda o vestimenta serán otras, y quizá ni siquiera se halla desarrollado en ellas el concepto de ingreso económico tal como lo entendemos en estos últimos siglos en Occidente; y aún el espacio físico mínimo para desarrollarse desde los puntos de vista tanto biológico cuanto psíquico está mal calificado y cuantificado en el presente. Pero algo es cierto: todas estas entregas sociales satisfacen una seguridad, brindan un sentimiento de protección, ayuda, cuidado, por parte de la comunidad. Lo que finalmente interesa es que exista un entorno biopsicosocial tal que el individuo sienta seguridad. Prekop [43] habla al respecto de una "confianza básica, original" del niño por su madre. Sobre ella se fundamentaría un sentimiento de "Geborgenheit", palabra alemana cuya traducción sólo aproximada indica sentimiento de acogimiento, amparo, sostén. La autora da a este sentimiento de ser protegido y sostenido por la madre valor de necesidad básica fundamental en el niño. Lempp [24] deduce que el contacto con el prójimo "sólo es posible sobre la base de una relación dual (diádica) suficientemente estable", y agrega que para poder formar una relación estable y normal con el medio deben concurrir dos condiciones básicas: "1. La experiencia de ser aceptado incondicionalmente por el medio ambiente, es decir, por la madre o la persona que se encarga de su cuidado", una necesidad básica que se describirá luego, y "2. Suficiente seguridad en este medio ambiente". El hambre, el frío, la humedad, el abandono, la falta de contacto conducirían al sentimiento de inseguridad y el medio sería vivido como amenazador. A estos requerimientos pueden sumársele otros: integridad física, defensa desde el exterior (protección), ausencia de agresión y de violencia externas (incluso en forma de amenazas). Sullivan [47, 62] eleva la seguridad interpersonal a la categoría de experiencia principal en la vida: el alivio de la tensión, dice, no resulta de la satisfacción de las necesidades sino de esa experiencia. La seguridad intrapersonal, a su vez, es un sentimiento que se abona con los aportes del medio -específicamente la madre- desde el mismo comienzo de la vida. Aún antes de poseer un cuerpo autónomo y nombre, pertenecemos a una red continente, una trama invisible a nuestros sentidos que nos sostiene. La trama, a la vez biológica, ecológica, social, universal, no es nunca como cada uno de nosotros la percibe desde su particular posición en ella: no somos -como humanamente creemos- su centro. Sí un hilo más, un aglutinamiento de energía más [8]. Esta red de continencia está en constante cambio. Dentro de ella buscamos posición de equilibrio desde el principio de nuestras vidas y hasta el final. Que el entramado responda o no es algo que llegará hasta nosotros -al comienzo solamente necesidades- en forma de una sensación de seguridad o de inseguridad primarias. El entrelazamiento continuo de la satisfacción de todas las 17 necesidades básicas se ve aquí fácilmente. La trama debe satisfacernos todo: darnos pertenencia, protección, afecto, etcétera. Y nosotros las estimulamos desde el principio para que así sea. La patología por falta de seguridad es diferente según la edad de la primera carencia o de la pérdida. Para Sullivan [62], por caso, la perturbación fundamental del neurótico obsesivo se halla en la seguridad de las relaciones con otros. Tinbergen [63] y Prekop [44], con los que concuerdo [75, 81, 79], adjudican al pánico el rol central en las psicosis tempranas; tal sentimiento obligaría al niño psicótico a refugiarse en una pseudoseguridad intrapersonal al no sentir el beneficio de la seguridad proveniente de la madre y del ambiente. 3. Afecto ¿Qué hay que no se haya escrito ya sobre el amor? Llamémosle amor, cariño, afecto o estimulación temprana, sabemos visceralmente que a todos nos place recibirlo. Pero es importante para nuestra formulación posterior diferenciar esta necesidad básica de las otras: quien da conocimiento, compañía o pertenencia, por ejemplo, no da obligatoriamente afecto. Cuando hablamos de afecto como necesidad básica nos referimos a la necesidad básica de dar y recibir demostraciones de afecto. La experiencia científica respecto del valor positivo del afecto y sobre todo de la demostración explícita de ese afecto es sencillamente demoledora. ¿Por qué, entonces, un porcentaje tan elevado de seres humanos de toda edad y profesión, que comprenden esto intelectualmente, no deja de ser "frío", "distante", "objetivo", "serio"? Por que el afecto debe ser recibido para poder ser retransmitido. Si yo fui criado fríamente, seré un frío al criar a mis hijos. Quien se reconozca en esta última situación deberá hacer un esfuerzo por salir de su círculo vicioso; deberá obligarse al principio, atreverse a ensayar. Lo bueno es que los resultados son inmediatos y poderosos. Lo difícil, que a veces tardamos décadas en animarnos. Docentes y profesionales olvidan esta sencillez y se enfrascan en objetivos a lograr, conductas negativas a modificar, patologías a resolver, planes a cumplir, niños a controlar, deberes a obedecer, consignas a rendir, temas a tratar, castigos a administrar, pruebas a evaluar. Así dejan la felicidad del regocijo para mañana. Estoy oyendo a los detractores, intelectualizadores, racionalizadores, a los que creen que el saber reemplaza al sentir. "¡Imposible!" "¡Teórico!" "¡La sociedad no te lo permite!" Mi respuesta: revisa tu historia personal. Demuéstrale a tus hijos, tu pareja, tus alumnos, tus pacientes, cuánto los quieres. Si los quieres, que lo sepan. De cuerpo entero. Sonrisa, beso, abrazo [18], caricia [22], prepararles una comida, un postre o un café, jugar juntos, "perder el 18 tiempo" juntos, un juguete, unas flores, un "muy bien, te felicito" escrito en el cuaderno obran el milagro de evitar que el otro mañana esté tenso y por tanto se transforme en agresivo y violento. Estará tranquilo porque se sabrá amado, y no necesitará recurrir al ataque al otro. Docentes y terapeutas somos preventores de violencia cuando satisfacemos las necesidades básicas. 4. Compañía Los seres humanos necesitan saberse acompañados en lo que hacen, sienten y piensan. De hecho, las conductas se ven holgadamente más influenciadas por las de los pares cercanos (los “acompañantes”) que por las de ejemplos humanos abstractos, como por caso los prohombres nacionales [49, 51]. En otras palabras, para modelar la conducta de un alumno es más válido el ejemplo de sus compañeros y de su docente -el contacto personal vivencial- que el de un héroe nacional cuya relación con el niño es unidireccional y lejana, quizá desde un cuadro o desde un discurso docente. A poco que nos pongamos a contemplar este fenómeno entenderemos las manifestaciones de los más diversos grupos sociales. Desde antiguo los adultos suelen asombrarse porque sus adolescentes toman rumbos inesperados, en vez de copiar modelos de la generación anterior: sobre todo en la adolescencia puede verse el fenómeno antedicho con toda claridad. Pero es a toda edad que necesitamos compañía efectiva, cercana, vívida. Al principio es la de los padres, primero la madre y luego ambos. Más tarde la de otros adultos y otros niños de toda edad (y no sólo de la edad correspondiente, como a menudo se cree cuando se disponen agrupamientos pedagógicos por edad). Luego comienza la necesidad de pareja, un compañero íntimo, al comienzo transitorio y al fin definitivo. La prolongación de la vida y el empequeñecimiento de los grupos familiares hacia la "familia nuclear" y de los espacios habitacionales dificultan la integración y aumentan el riesgo de desunión, lo cual en todos los casos conlleva sentimientos de frustración y daño personal. La inmensa cantidad de unidades hogareñas habitadas en todo el mundo por una persona sola no hace sino reflejar la dificultad en hallar formas de compartir etapas vitales, como consecuencia de la insatisfacción de necesidades básicas en períodos tempranos al vida. En geriatría, sin embargo, es conocido el gran efecto terapéutico del acompañamiento. Como siempre, la sobrecompensación con una satisfacción exagerada de esta necesidad básica deja ver la insatisfacción de otras. La hipersatisfacción asimismo en este caso, es dañosa. El ser humano también requiere, como veremos, autoafirmación y equilibrio entre la dependencia y la interdependencia. Dice al respecto A. Gruen [14]: "En tanto pensamos que amar significa proteger al otro de la posibilidad de ser herido no permitimos que surja la vivencia básica de que los padres puedan acompañar a los niños en su necesidad... Cuando un niño es acompañado en su necesidad por los padres, 19 aprende no sólo que no ha de temer a la aceptar ayuda. Cuando en sus deseos impotencia, los padres no pueden nunca aprende solamente que su necesidad de malestar". impotencia, sino también a que puede erróneos de proteger al niño de la acompañarlo en su necesidad, el niño contención provoca en los padres un 5. Aceptación Rogers [49], y en base a él Axline [4], y Lapierre y Aucouturier [20], entre otros, postulan como fundamental la aceptación del otro en cuanto tal, en todo trabajo educativo y terapéutico. No se trata de aceptar incondicionalmente las conductas del otro. Discrepar con ellas y comunicarse acerca de estas discrepancias es esperable en toda relación humana. Pero transformar esta discusión de los contenidos de la comunicación en una puja en el nivel de la relación sólo conducirá a lo que en la teoría de la comunicación [66] y la terapia sistémica [57] se denomina descalificación, el rechazo del otro como persona, como organismo total. El fingimiento edulcorado de una aceptación inexistente siempre es percibido aun en un nivel no consciente, y conduce siempre a confundir la relación, produciéndose en tal caso discrepancias aparentes en determinados contenidos. La falta de aceptación del otro se produce cuando el otro resuena con contenidos propios no aceptados en uno mismo. Es por eso que la elaboración de nuestras propias zonas oscuras resulta imprescindible si hemos de trabajar como educadores o terapeutas. La mayor aceptación de nosotros mismos conducirá a la mayor aceptación de los demás, abriendo el abanico de conductas, situaciones y emociones aceptables por nosotros. A. Miller [32, 33] habla de la necesidad de "ser tomado en serio" y refiere la sorpresa de algunos pacientes cuando el terapeuta otorga gran valor y seriedad a sentimientos aparentemente injustificados o no aceptables por la sociedad, sentimientos que todos poseemos y muchos ocultan por creer que "está mal" sentirlos. No han hecho la experiencia de permitirse sentir lo que en realidad sienten (aceptarse), ni han caído en la cuenta de que los sentimientos nunca son ni buenos ni malos, simplemente están. A veces, para hacer esta experiencia se requiere de un otro (un educador, un reeducador, un terapeuta) con quien habrá empatía: resonancia y aceptación al mismo tiempo. Si quiero aceptar genuinamente al otro y no puedo, es dentro de mí donde habré de buscar. 20 6. Valoración Telma Reca [47] habla de la necesidad de valoración y reconocimiento. Estrechamente emparentada con las de aceptación y de autoafirmación, aquí el matiz está puesto en la expresión concreta del medio, que aplaude y apoya esfuerzos y logros del sujeto. Es tristemente cierta la observación de que, sea cual fuere el marco teórico abrazado, en la intimidad del aula o de la clínica se recurre con muchísimo mayor frecuencia al control de la conducta considerada negativa (mediante castigos, amenazas, advertencias, "conversaciones" que no son sino sutiles formas verbales de amenaza y coacción) que al premio irrestricto de la conducta considerada positiva. Quizá la contribución más importante del conductismo [13] sea haber estudiado y comprobado científicamente la supremacía del premio respecto del castigo. No obstante, llevados por reacciones aprendidas por nosotros mismos cuando éramos niños, tendemos en muchísimas oportunidades a cercenar la conducta del otro (¡no hagas eso!), con lo que se instala el círculo vicioso de refuerzo de la conducta que queremos extinguir. Dentro de las familias se observa continuamente la imposibilidad real de poder valorar al otro (el cónyuge, el hijo) porque habría que decir palabras y adoptar posturas corporales a la que no estamos acostumbrados. Valorar es felicitar, premiar, sonreír al otro, abrazar, acariciar, dar importancia, escuchar y oír, acompañar en los buenos y en los malos momentos, mirar, apreciar, galantear, regalar. Todos tenemos necesidad de que nos valoren. Son demasiadas las veces en que se ve a un alumno haciendo algo para recibir un halago de su maestra, como prenda de cariño y aceptación, y a la docente que no lo percibe, ocupada como está en asuntos administrativos y en el control de las conductas. Todos tenemos algo valorable, aun aquellos que consideramos casos perdidos, patológicos, insoportables. Y serían menos perdidos, patológicos e insoportables si descubriésemos qué tienen de valorable y efectivamente se lo valoráramos, con nuestra actitud y nuestra palabra. 7. Conocimiento Necesidad de conocimiento implica necesidad de información por parte del medio ambiente y de la elaboración de ésta por el sujeto. En ciertos casos, la insatisfacción de esta necesidad proviene de la incapacidad de elaboración intelectiva -que por ejemplo incluye la conformación de esquemas cognoscitivos [41] y de clasificación e integración jerárquica [12]-, por caso en el retardo 21 mental y en otras discapacidades de aprendizaje, con el consiguiente monto elevado de ansiedad en estos cuadros. Pero holgadamente más frecuente es la falta lisa y llana de información. Con demasiada frecuencia, padres, educadores y terapeutas olvidan la acción francamente reductora de la ansiedad que tiene la aclaración de sucesos y situaciones que rodean al sujeto [72]. En el lenguaje y nivel de comprensión que le corresponde, cada niño tiene derecho a recibir verazmente toda la información acerca de lo que está viviendo, aun cuando no la requiera a viva voz. Ha de llamarse expresamente la atención sobre la información coherente que como interlocutores hemos de brindar acerca de nuestro propio estado emocional. Si envío corporalmente, gestualmente, el mensaje "me pasa algo" y lo desdigo en el nivel verbal ("estoy bien"), confundo al otro; si ese otro es un niño pequeño, a su vez, no podrá discriminar entre su propia responsabilidad en esa confusión ("no puedo entender") y la confusión a la que la realidad efectivamente lo está sometiendo ("no me están dejando entender"). Aun cuando ésta es la situación ante toda información confundente, la mayor patología proviene de estas actitudes cuando ellas envían datos referidos a situaciones personales básicas: necesidades básicas insatisfechas, sentimientos. Como en otros casos, la hipersatisfacción de esta necesidad siempre es patológica. La hiperinformación (información por demás, que supera al niño en capacidad de incorporación y comprensión) es tan dañosa como la hipoinformación. Finalmente, debe advertirse también contra la tendencia observable en reeducadores y terapeutas a pretender que el conocimiento intelectual de las causas de la situación conflictiva lleve al sujeto a cambiar características penosas de su personalidad o conducta apelando a la voluntad. Debe recordarse que tales cambios sólo son posibles revivenciando la situación de origen o la situación actual, según corresponda; el conocimiento intelectual consciente ayuda, en todo caso, pero nunca puede producir algo más que una respuesta intelectual: el control intelectual, consciente y voluntario del síntoma. 22 II. Necesidades básicas de desarrollo 8. Expresión Como único medio posible de elaborar y reelaborar su constante experimentación, el ser humano necesita comunicarla. Es decir, comunica necesidades, sentimientos, pensamientos y acciones: las necesidades que a cada paso se muestran insatisfechas; los sentimientos positivos que surgen de las necesidades cumplidas ahora y antes y los negativos provenientes de las incumplidas en el presente y el pasado; los pensamientos, formas diversísimas de lo que se da a llamar el pensamiento, esto es, la actividad de formulación, clasificación y jerarquización de las experiencias, desde un primer momento, en base al particular perfil de necesidades y sentimientos de cada sujeto; y las acciones o conductas, al principio dependientes directamente de las necesidades y, a medida que se instala el proceso de simbolización, dependientes del pensamiento, que termina gobernándolas (Figura 8). En el ser humano exento de patologías (tanto corporales como interactivas), pensamientos y acciones están al servicio de las necesidades y los sentimientos propios. En muchísimas patologías, en cambio, los pensamientos y conductas terminan siendo puestos al servicio de los demás, y las necesidades y los sentimientos propios quedan bloqueados, sin canal de expresión. La tarea terapéutica consiste en esos casos en volver a poner pensamientos y acciones al servicio de las necesidades y sentimientos propios del sujeto, y la tarea educativa, en fomentar ese encadenamiento. Este concepto choca con la barata moralina de que todo egoísmo es malo: el egoísmo bien entendido es absolutamente sano y necesario para el desarrollo, bien que molesto para padres, educadores y terapeutas que prefieren enajenar al individuo para ponerlo al servicio de los intereses sociales. (Vale la pena recordar aquí que enajenar es etimológicamente un derivado del latín alienus, otro, una variante oculta de alienar). La comunicación será directa o simbólica según el período de desarrollo considerado. Rápidamente va instalándose la simbolización y, con ella, la facultad de expresar de modo simultáneo y en diferentes niveles la misma vivencia. Alguno de esos niveles puede ser consciente y alguno de ellos encontrará un interlocutor. En ocasiones, dos interlocutores se relacionan simultáneamente en diversos niveles simbólicos, aún sin saberlo. Es tarea del terapeuta tomar conciencia de esto hecho y emplearlo para resolver el conflicto en lo simbólico y sin abandonar el nivel propuesto por el sujeto. Como demasiadas veces esto se desconoce, el terapeuta en ocasiones es terapéutico sin saberlo o, más ampliamente, cualquier persona es terapéutica -habilitatoria, educativa, facilitadora de elaboración y desarrollo- sin proponérselo. 23 La expresión es simbólica de necesidades y sentimientos. En toda actividad del otro pueden detectarse sentimientos y necesidades, a poco que pongamos nuestro esfuerzo en ello. 9. Autodefensa Es harto común confundir defensa y agresión. Abonan esta confusión la circunstancia biológica de que las mismas herramientas y estrategias de que los seres vivos disponen para su defensa, pueden llegar a ser armas agresivas, así como la realidad en que vive la mayor parte de las sociedades del mundo, que transmiten hábitos agresivos a sus descendientes. Creo de la mayor importancia en la educación del niño satisfacer su necesidad básica de sentir que es capaz de defenderse por sí mismo, mostrándole las innúmeras formas de autodefensa que posee. Es erróneo por completo enseñar a los niños a no defenderse de los ataques recibidos, porque eso les quita la posibilidad de calmar ellos mismos su ansiedad, angustia, temor, inseguridad. Pero es igualmente erróneo influir sobre el niño de modo que éste crea que sólo la agresión le traerá armonía interior. Esa influencia es ejercida por padres y educadores cuando se agrede directamente al niño o cuando éste presencia agresiones de sus figuras de referencia a terceros, aun si no son dirigidas a hacia él (sino, por ejemplo, hacia los hermanos o los compañeros de aula). La agresión es el ataque a otro ser vivo con el exclusivo fin de autosatisfacer necesidades básicas. Así, en ciertas especies animales (los predadores), la agresión es legítima. En el ser humano no. El ser humano dispone de otros medios para satisfacerse a sí mismo sus necesidades básicas: en consecuencia, no le es necesario ingresar en el círculo de insatisfacción de las necesidades básicas → elevación de la tensión y la ansiedad → estrés → ataque. La violencia, en cambio, siempre es patológica, ya que no autosatisface las necesidades básicas o lo hace de modo espurio. Las actitudes cotidianas que conllevan violencia (léase ataque innecesario a otros seres humanos) son inmensamente frecuentes: el tema no debe circunscribirse a las grandes violencias legalmente punibles, sino aplicarse imprescindiblemente a las pequeñas violencias de todos los días: el gesto despectivo, la descalificación verbal, la "bofetada que nunca viene mal" que nos hacen violentadores educativos sin que nos percatemos. La educación mediante represiones, coartaciones, atemorizaciones, confusiones, mentiras, falta de respuestas, descalificaciones, ocultamientos, indiferencias hostiles, ha recibido el apelativo de "pedagogía negra" [51]. Una "pedagogía blanca" debe investigar fehacientemente las necesidades básicas humanas y partir del perfil de ellas en cada educando. La psicología del desarrollo debe teorizar en base a estas interrelaciones. La sociedad debería tabuizar toda violencia y producir canales de transformación del actual estado de violencia educativa, generador de todas las futuras violencias [76]. 24 La división entre defensa (normal) y agresión - violencia (anormales) permite además resolver la discusión de los neurofisiólogos, algunos de los cuales teorizan que la agresión es normal, porque hay "centros de agresión" perfectamente identificados en el nivel encefálico [2, 10, 48]. Desde mi punto de vista, el ser humano dispone de inmensas potencialidades que sólo son utilizadas en caso de necesidad: en caso de necesidades básicas no cumplidas, que hay que salir a satisfacer. Esos mismos centros funcionarán sólo generando alerta o defensa, según la situación, y darán lugar entonces a conductas totalmente normales. 25 Figura 8 10. Autoafirmación Afirmarse es "confirmar la propia presencia e individualidad con un valor por los menos igual al de los congéneres" [72]. Se trata por consiguiente, en primer término, de sentirse por lo menos igual a los otros y, luego, de lograr en concreto la confirmación corriente de que ello es así. Hablamos entonces en primer lugar de la dignidad. Sentirse afirmado es sentirse digno, sentir que uno es un ser vivo que merece la vida tanto como cualquiera. Toda violencia cotidiana conspira contra la dignidad del hijo, del alumno, del paciente. 26 Contrarios al sentimiento de dignidad son los sentimientos de indignidad, de subvaloración; se observa en niños a los que no se les da oportunidad de afirmarse por sí mismos. Se puede decir, "éste soy yo" con gesto y tono de sano orgullo personal o con la cabeza gacha y el gesto disconforme. He aquí la diferencia. Sentirse afirmado también es sentirse útil para sí mismo y para el entorno. Saber que se puede lograr algo que uno se ha propuesto, rendir lo esperado por uno mismo, llegar a conseguir una meta ansiada, en fin, tener éxitos pequeños y cotidianos, produce asimismo la afirmación por uno mismo. La definición de autoafirmación contiene también un elemento de confirmación. En esta confirmación lo que el medio ha de favorecer y permitir, actuando como un espejo vivo de sentimientos y conductas que refleje al niño, mostrándole incluso verbalmente sus aspectos positivos. 11. Maduración La maduración constituye un proceso longitudinal irreversible al que están sometidos todos los seres vivos. Incluso los discapacitados y aquellos niños a los que se aplica el pseudodiagnóstico de "inmadurez" maduran, es decir, atraviesan nuevas etapas en sus vidas. Es claro que si sólo adjudicamos valor al progreso intelectual / cognoscitivo serán muchas las madureces que no querremos admitir como tales. Si creemos que sólo el cerebro izquierdo (responsable de los aspectos groseramente resumibles como "intelectuales") puede reputarse de humano, seremos adalides de una sutil discriminación de lo afectivo: el cerebro izquierdo es una adquisición filogénica específicamente humana, lo cual no quiere decir que sólo las habilidades del cerebro izquierdo deben considerarse humanas. La maduración debe estimularse. En otras palabras, han de presentarse al niño los estímulos correspondientes a su etapa madurativa en cada aspecto de su personalidad, no importa su edad cronológica. Tan malo es bebificarlo (presentar estímulos que lo hacen perdurar en una etapa cumplida) como contraponerlo a estímulos para los cuales aún no está preparado. Lo primero es sobreprotección, lo segundo sobreexigencia; y la sobreprotección también es una sobreexigencia (la de permanecer en una etapa para la cual ya no está preparado). Hay en la actualidad una tendencia a estimular en demasía aspectos intelectuales y personales del niño (el bebé debe independizarse cuanto antes del dormitorio de los padres, debe viajar solo ni bien pueda, los usos adolescentes son incorporados al mundo del púber) en detrimento de los aspectos afectivos e interpersonales. Maduración no debe homologarse a independización. Toda etapa debe ser agotada antes de pasar a la siguiente. Esta experiencia plena de 27 cada etapa se consigue cuando las necesidades básicas de cada momento están satisfechas. La independencia, por tanto, no debe ser considerada más importante que la interdependencia [67]. Hay en el niño sentimientos que corresponden a la necesidad de maduración: ansias de independizarse y de interactuar con personas de mayor edad o jerarquía o con pares de uno y otro sexo, de alcanzar los logros obtenidos por los mayores, de tener libertad de decisión sobre sí mismo, de hacer proyectos de vida. 12. Expansión Estos mismos sentimientos recién mencionados, puestos en un corte transversal de la vida del sujeto, es decir, tomándolo en el transcurso de una sola etapa, obedecen a la necesidad de expansión. Por tal se entiende la diversificación inacabable de actitudes y actividades en relación con la vida toda. El ser humano se expande constantemente, cada vez que le es permitido, abordando nuevas experiencias sin cesar. La expansión tiene lugar en todos los niveles del ser biopsicosocial: expansión física, exploración del espacio, juego, deportes, interacción corporal, todo conduce al placer funcional, al gozo de sentirse vivo, pleno, creativo. También la liberación de excedentes (sudor, excrementos, anhídrido carbónico) [40] se inscribe en el placer expansional. Sobre todo al principio de la vida el abordaje al sujeto debe realizarse corporalmente. Para que exista la expansión psicológica debe haber expansión física. Estamos repitiendo en su sentido más amplio el aforismo "Mens sana in corpore sano". Son inentendibles -por explícitamente antipedagógicas, por dañinas- las conductas de docentes que escudados en reglamentaciones, la mayoría de las veces inexistentes, prohiben a los niños correr, jugar, abrazarse, comer, bailar, pintar con témperas, ensuciarse los dedos, cantar, gritar, inventar lenguajes propios, disfrazarse, mezclar sustancias, crear comidas, hablar, desordenar objetos, discutir entre ellos y con los adultos, tocar ciertos temas y ciertas partes de sí mismos y de los otros, organizarse en subgrupos y en un único grupo con fuerza grupal propia, besar, holgazanear y tantas otras cosas lindas que tiene el mundo, y que los niños tendrán que experimentar -aprenderfuera de la escuela. ¿Y el programa? El programa podrá ser sentido por el niño como una expansión más (qué lindo es estudiar historia y matemática cuando se tiene las necesidades básicas cumplidas) o como aquello que le impide la expansión, y por tanto será aborrecible, y generará tensiones, y el maestro no podrá controlarse y apelará al autoritarismo para "poner orden, porque los niños 28 están cada vez más agresivos". Es decir, pisoteará los retoños y echará la culpa a las plantas por no saber crecer. ¿Son malos estos docentes? ¿Adolecen de maldad? No. Ellos también son seres insatisfechos en sus necesidades básicas. Por ejemplo, carecen de formación. No es habitual que los profesores se ocupen de la satisfacción concreta de las necesidades básicas de cada alumno y del grupo, de modo que el docente ignora qué hacer, cómo hacer, y entonces sólo le queda cercenar, ante la propia inseguridad. Al fin del año escolar, el docente tampoco habrá podido cumplir con la expansión gozosa y creativa de su personalidad y quedará frustrado, y así esperará a su próximo grupo escolar. 5. DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN EL CONTEXTO EDUCACIONAL Y TRABAJO EDUCATIVO Y REEDUCATIVO CON LAS NECESIDADES BÁSICAS Como ya se manifestó, la satisfacción y la insatisfacción de las necesidades básicas a edades muy tempranas de la vida dan lugar al establecimiento de sentimientos cada vez más diferenciados, pero que siempre podrán reagruparse en torno de dos emociones básicas: placer y displacer. La lenta instalación de la actividad simbólica y del pensamiento en general a lo largo de los primeros años encuentra ya incorporados ciertos circuitos emocionales (sistemas funcionales neuroemocionales) en concordancia con aquellos sentimientos, constituyentes en consecuencia de esos circuitos neuroemocionales, y ese todo conforma pautas de acción y reacción de cada individuo. A su vez, cuando la actividad simbólica (con sus vertientes intelectual y afectiva imprescindibles, como acabamos de ver) se hace lo suficientemente potente, toma el control de la conducta, que pasa a quedar subordinada a los mencionados circuitos neurocognoscitivo – emocionales. La conducta de un determinado ser humano depende en determinado momento, por consiguiente, de pensamientos, sentimientos y necesidades básicas (Figura 8). Esta teorización admite cierto parentesco con las postulaciones de Lowen, el creador de la corriente psicoterapéutica denominada bioenergética [24]. Dado que las necesidades básicas se manifiestan como sentimientos, es posible transformar la lista que hemos descripto y formularla como se muestra en el Cuadro 3. A su vez, podemos reelaborar estos sentimientos en forma interrogativa (Cuadro 4). Los sentimientos que se desarrollan como respuesta al cuadro anterior se presentan, muy simplificadamente, en el Cuadro 5. Por cierto, cada sentimiento admite multitud de sinónimos y cuasisinónimos, que dependerán de cada situación. 29 Cuadro 3 1. Necesidad de sentirse perteneciente a un contexto 2. Necesidad de sentirse seguro 3. Necesidad de sentirse amado y estimulado 4. Necesidad de sentirse acompañado 5. Necesidad de sentirse aceptado 6. Necesidad de sentirse valorado 7. Necesidad de sentirse informado 8. Necesidad de sentirse expresivo de sí mismo 9. Necesidad de sentirse capaz de defenderse por sí mismo 10. Necesidad de sentirse afirmado 11. Necesidad de sentirse madurar 12. Necesidad de sentirse en expansión 30 El Cuadro 4 es aplicable a todo ser humano en un momento determinado de su vida. Yo puedo contestarlo respecto de mí mismo ahora. En ocasiones no hallaré clara la respuesta, y esto es señal de que deberé trabajar más en la elaboración de ella, hasta llegar a esa claridad. Esta elaboración, para conmigo o para con cada uno de mis alumnos es importante porque permitirá establecer estrategias acordes con las necesidades básicas halladas insatisfechas. Si a este niño lo encontramos insatisfecho en el sentido de pertenencia grupal, no ayudaremos valorándolo, por caso, sino formulando con exactitud un abordaje pedagógico concordante con esa falta; siguiendo con el ejemplo, quizás ayudándolo a integrarse en los juegos del grupo durante el tiempo de recreo. Todo docente debería efectuar un perfil de necesidades básicas insatisfechas de cada uno de sus alumnos. Puede incluso elaborar un “sociograma de necesidades básicas" que lo ayude a graficar la situación de cada uno y del grupo en general (Figura 9), de modo de adoptar estrategias globales según las tendencias del grupo (por ejemplo, mayor cantidad de niños con insatisfacción en la seguridad o en el afecto o en la expansión). Desde ya, se trata de tendencias predominantes, dado que nunca se hallará un perfil en el que sólo una necesidad básica es la insatisfecha mientras las demás se observan cumplidas. Las estrategias pedagógicas a encontrar dependen de la personalidad de cada docente, de la situación socioeconómica en que le toca actuar, de la disposición de colegas y directivos respecto de su enfoque, de su experiencia pedagógica y sus medios materiales. Siempre que pueda, el docente o el profesional deben trabajar en consenso con los padres. La idea de que los "padres siempre complican el trabajo" es errónea, antipedagógica, aislacionista, facilista. 31 Cuadro 4 El otro que a mí me importa: ¿Se siente perteneciente a un contexto? ¿Se siente seguro? ¿Se siente amado y estimulado? ¿Se siente acompañado? ¿Se siente aceptado? ¿Se siente valorado? ¿Se siente informado? ¿Se siente expresivo de sí mismo? ¿Se siente capaz de defenderse por sí mismo? ¿Se siente afirmado? ¿Se siente madurar? ¿Se siente en expansión? Los padres merecen ser informados y orientados educativamente, y ésa es tarea de maestros y profesionales. Y los padres merecen ser escuchados, porque son los educadores más directos y constantes que el niño tiene. Es importante que el docente también trate de satisfacer sus propias necesidades básicas: para sentirse perteneciente e integrado a su grupo de pares, seguro en su tarea, conocedor de su labor, sus estrategias, valorado por sus logros y autoafirmado, acompañado; es útil que el maestro comparta estas inquietudes con otros. Los talleres de capacitación permanente coadyuvan a ello. Es importante conformar pequeños grupos de tareas que se dediquen a investigar, en un contexto escolar determinado, cuáles son las necesidades básicas preponderantemente insatisfechas, cómo se las detecta (por qué medios expresa cada alumno o paciente sus necesidades básicas incumplidas), cómo se las discrimina entre sí o respecto de sus necesidades secundarias, cuáles conductas docentes satisfacen qué necesidades básicas, etcétera. Quien aprende a leer la insatisfacción de las necesidades básicas de sus alumnos o pacientes a partir de las producciones de estos (gestos, posturas corporales, verbalizaciones acerca del presente, relatos acerca del pasado, prevenciones respecto del futuro, escritos, dibujos, juegos y sus modalidades de interacción, simbolizaciones en general, expresiones artísticas) tiene en sus manos una de las llaves principales para acceder a la armonía biopsicosocial de ellos, esto es, para gozar de un grupo tranquilo, satisfecho y creativo. Va de suyo que educandos con esas características estarán en condiciones ideales para querer aprender. 32 Cuadro 5 Yo me siento en cambio, yo me siento Perteneciente a un contexto Seguro Amado y estimulado Acompañado Aceptado Valorado Informado Expresivo de sí mismo Capaz de defenderse por mi mismo Afirmado Madurado En expansión aislado inseguro tratado con indiferencia solo rechazado descalificado confuso inexpresivo íntimamente indefenso débil inmaduro limitado Sistemas educativos basados en satisfacer las necesidades básicas y reflejar los sentimientos de los niños que han demostrado sobradamente -por décadas- su acierto, son por ejemplo la experiencia Summerhill [36], el método Waldorf de la antroposofía [72], el método Montessori [26] o las experiencias no directivas de Carl Rogers [51]. En el campo terapéutico deben mencionarse enfoques basados en los mismos supuestos, también holgadamente exitosos: la terapia centrada en el cliente [49, 52], el método Montessori [64], la terapia gestáltica [39, 40], el enfoque genético-dinámico-profundo [47], la psicomotricidad relacional [20], la terapia bioenergética [25], la realización simbólica [56], el psicoanálisis directo [53], la terapia primal [17] o la terapia de contención [75, 80, 81, 82] y la técnica del abrazo de contención (abrazo forzado o "holding") [67, 43, 44]. 33 6. CONCLUSIÓN Propongo como actitud pedagógica la satisfacción directa o simbólica de las necesidades básicas insatisfechas, a fin de lograr un educando armonizado y por consiguiente motivado para los aprendizajes. Los resultados a corto plazo producen además un visible ambiente áulico más distendido y placentero para todos. Ello llama a otros docentes y a los padres a hacer propio este abordaje a poco de serles explicado. Lanzarse a él requiere sólo respeto y confianza. Respeto a ultranza por la propia vida y la del otro, y confianza en que todo ser humano tiene las capacidades requeridas para desarrollarse en armonía. En el presente trabajo he tratado de transmitir experiencias que hice tanto como docente de niños de primaria y de jóvenes universitarios, cuanto como terapeuta de niños y de su familia, aunándolas en la revisión de una extensa bibliografía, que me ha permitido cimentar este enfoque. He intentado, en suma, transmitir un abordaje humano, holístico, que antepone la felicidad al rendimiento. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (1) Adler, A.: The problem child. Capricorn Books, New York, 1963. (2) Ajuriaguerra, J. de: Manual de Psiquiatría Infantil. Masson, Barcelona, 1972/80 (3) Ardilla, R.: Psicología del aprendizaje. Siglo XXI, México, 1982. (4) Axline, V.: Terapia de juego. Diana, México, 1975. (5) Bindel, E.: Die freien Waldorfschulen. En: Aufgelockerte Volksschule, tomo II. Worms, 1960. (6) Bobath, K., y col.: Trastornos cerebromotores en el niño. Panamericana, Buenos Aires, 1976. (7) Bryt, A.: Non-Freudian Methods of Psychoanalysis with Children and Adolescents. En: Wolman, B.: Manual of Child Psychopathology. Mc Graw-Hill Books Co., Nueva York, 1972. (8) Capra, F.: El tao de la física. L. Cárcamo Ed., Madrid, 1984. (9) Dyer, W.: El cielo es el límite. Grijalbo, Buenos Aires, 1982. (10) Ferreyra Moyano, H.: Cerebro y agresión. Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. (11) Graichen, J.: Zum Begriff der Teilleistungsstörungen im Kindensalter, de R. Lempp. Huber, Stuttgart, 1979. (12) Graichen, J.: Störungen der Integration. En: Neuropsychologie des Kindesalters, de H. Remschmidt y M. Schmidt. Emke, Frankfurt, 1982. (13) Gräff y col.: Práctica de la modificación de la conducta en la escuela primaria común y diferenciada. Panamericana, Buenos Aires, 1986. 34 (14) Gruen, A.: Liebe und Leiden. Psychologie Heute año 15 Nº 11: 74 - 75, Munich, 11/1988. (15) Hellbrügge, Th.: The development of circadian and ultradian rhythms of premature and full-term infants. En Chronobiology, de Scheving, L. E. y col., Tokio 1974. (16) Hynd, G., y Cohen, M.: Dislexia, Panamericana, Buenos Aires, 1987. (17) Janov, A.: El grito primario. Sudamericana, Buenos Aires, 1972. (18) Keating, K.: Abrázame. J. Vergara Ed., Buenos Aires, 1986. (19) Koch, F.: Schule im Kino. Belts Basilea, 1987. (20) Lapierre, A., y Aucouturier, B.: Los contrastes. Científico-Médica, Barcelona, 1977. (21) Laplanche, J. y Pontalis, J.: Diccionario de Psicoanálisis. Labor, Barcelona, 1971/1977. (22) Leboyer, F.: Shantala, Hachette, 1978. (23) Lempp, R.: Frühkindliche Hirnschädigung und Neurose. Huber, Berna, 1964-1978. (24) Lempp, R.: Presupuestos para la capacidad intelectual de rendimiento y aprendizaje. Rev. Arg. de Psicopedagogía 17: 2-10, Buenos Aires, 1984. (25) Lowen, A.: La depresión y el cuerpo. Alianza, Madrid, 1984. (26) Manganiello, E.: Didáctica general. 11a. edición, Buenos Aires, 1964. (27) Maslow, A.: El hombre autorrealizado. Kairós, Barcelona, 1985. (28) Massie, H., y Rosenthal, J.: Las psicosis infantiles en los primeros cuatro años de vida. Paidós, Buenos Aires, 1986. (29) Mazet, Ph., y Houzel, D.: Psiquiatría del niño y del adolescente. Ed. Médica y Técnica, Barcelona, 1981. (30) Max-Neef y col.: Desarrollo a escala humana. Development Dialogue, número especial 1986. Cepaur y Fund. D. Hammarskjöld, Santiago de Chile. (31) Michaelis, R.: Überlegungen zur motorischen und neurologischen Entwicklung des Kindes. Monatsschr. Kinderheilk, 133: 417-421, 1985. (32) Miller, A.: El drama del niño dotado. Tusquets, Barcelona, 1979/84. (33) Miller, A.: Por tu propio bien, Tusquets, Barcelona, 1980/85. (34) Montagu, A.: El sentido del tacto. Aguilar, Madrid, 1981. (35) Mora, G. y col.: Teorías psicoanalíticas y psicodinámicas de la personalidad. Paidós, Buenos Aires, 1975. (36) Neil, A. S.: Summerhill, Fdo. de C. Económica, México, 1963. (37) Papousek, H., y Papousek, M.: Die Entwicklung kognitiver Funktionen im Säuglingsalter. Der Kinderarzt, Año 8 Nº 8: 1071-1077, 1977. (38) Papousek, H., y Papousek, M.: Die Entwicklung kognitiver Funktionen im Säuglingsalter. Der Kinderarzt. Año 8 Nº 9: 1187-1190, Munich, 1977. (39) Perls, F.: Dentro y fuera del tarro de la basura. Cuatro Vientos, Chile, 1975. (40) Perls, F.: El enfoque gestáltico y testimonios de terapia. Cuatro Vientos, Chile, 1976. (41) Piaget, J.: Los estadios del desarrollo intelectual del niño y el adolescente. En: Wallon y col.: Los estadios en la psicología del niño. Ed. N. Visión, Buenos Aires, 1982. (42) Piaget, J., e Inhelder, B.: Psicología del niño. Morata, Madrid, 1975. (43) Prekop, J.: Der kleine Tyrann, Kösel, 1988. 35 (44) Prekop, J.: Frühkindlicher Autismus. Off. Gesund-Wes. 44: 83-91, 1982. (45) Quirós, J. B. de, y col.: El lenguaje lectoescrito y sus problemas. Panamericana, Buenos Aires, 1975. (46) Quirós, J. B. de, y Schrager, O.: Fundamentos neuropsicológicos en las discapacidades de aprendizaje, Panamericana, Buenos Aires, 1980. (47) Reca, T.: Psicología, psicopatología, psicoterapia. Siglo XXI, México, 1973. (48) Remschmidt, H., y col.: Neuropsychologie des Kindesalters. Emke, Frankfurt, 1982. (49) Rogers, C.: El proceso de convertirse en persona. Paidós, Buenos Aires, 1984. (50) Rogers, C.: Grupos de encuentro. Amorrortu, Buenos Aires, 1984. (51) Rogers, C.: Libertad y creatividad en educación. Paidós. Buenos Aires, 1978. (52) Rogers, C.: Psicoterapia centrada en el cliente. Paidós, Buenos Aires, 1975. (53) Rosen, J.: Psicoanálisis directo. Biblioteca Nueva, Madrid, 1975. (54) Rutschky, K.: Schwarze Pädagogik. Ulstein, Berlín, 1977. (55) Schrager, O.: Los procesos de integración sistémica: bases para los aprendizajes humanos. Fonoaudiológica 26,3: 331-351, Buenos Aires, Buenos Aires, 1980. (56) Sechehaye, M. A.: La realización simbólica, F. de C. Económica, México, 1958. (57) Selvini, M., y col.: Paradoja y contraparadoja. ACF, Buenos Aires, 1982. (58) Slama-Cazacu, T.: La psycholinguistique. Klincksiek, París, 1972. (59) Sneyers, A.: Problemática de la disfunción cerebral mínima. Fontanella, Barcelona, 1979. (60) Somjen, G.: Neurofisiología. Ed. Med. Panamericana, Buenos Aires, 1986. (61) Spitz, R.: El primer año de vida del niño. F. de C. Económica, México, 1969/74. (62) Sullivan, H. S.: Estudios clínicos de psiquiatría. Psique, Buenos Aires. (63) Tinbergen, N. y E.: Niños autistas. Alianza, Madrid, 1984. (64) Voss-Rauter, H.: Alters-und leistungsgemischte Klassen. En: 20 Jahre Aktion Sonnenschein und Kinderzentrum München, Munich, 1988. (65) Watts, A.: Psicoterapia del este, psicoterapia del oeste. Kairós, Barcelona, 1972. (66) Watzlawick, P., y col.: Teoría de la comunicación humana. Ed. Tiempo Contemporáneo, Buenos Aires, 1971. (67) Welch, M.: Holding time. Simon & Schuster, Nueva York, 1988. (68) Wernicke, C. G.: Disfunciones encefálicas mínimas: definición operativa, Rev. Arg. de Psicopedagogía 3: 19-27, 1981. (69) Wernicke, C. G.: Discurso inaugural de las Jornadas Internacionales de Neuropsicología y Psicopedagogía, Buenos Aires, 1984. (70) Wernicke, C. G.: Sistemas funcionales encefálicos y detección de su disfuncionalidad. Rev. de la Asoc. Arg. de Ortopedia Funcional de los Maxilares, Vol. 18 Nº 55/56: 57-64, 1984/1985. (71) Wernicke, C. G.: Prólogo para la edición castellana de: Discapacidades "específicas" de aprendizaje en niños, de Frostig y Müller, Panamericana, Buenos Aires, 1985. 36 (72) Wernicke, C. G.: Sistemas funcionales y necesidades para el desarrollo de la personalidad. En: Cultura, sociedad y medio ambiente en el proceso de aprendizaje del niño, de E. Precht y col., Educares, Chile, 1986. (73) Wernicke, C. G.: Psicodiagnóstico y Psicoterapia en niños. Conceptos Nº 388/389: 2-4, Buenos Aires, 1987. (74) Wernicke, C. G.: Aislamiento del niño a través de la violencia educativa. En: Actas del III Congreso Mundial del Niño Aislado, Buenos Aires, 1987. (75) Wernicke, C. G.: Una nueva forma de tratamiento del autismo y las psicosis tempranas. Tiempo de Integración Nº 15, Buenos Aires, 1989. (76) Wernicke, C. G.: Las necesidades básicas en la educación. Impulso 9: 2853, Uruguay, 1989. (77) Wernicke, C.: Lesión cerebral o disfunción encefálica. Tiempo de Integración Nº 17, Buenos Aires, 1990. (78) Wernicke, C. G.: Una nueva técnica: El Holding. Tiempo de Integración Nº 19, Buenos Aires, 1990. (79) Wernicke, C. G.: La terapia de contención en autismos y psicosis tempranas. Cuadernos de Psicomotricidad y Educación Especial Nº 2, Editorial Elea S.A., Buenos Aires, 1991. (80) Wernicke, C. G.: La coraza no es el niño. Uno Mismo Nº 16: 3, Buenos Aires, 1991. (81) Wernicke, C. G.: El autismo y la terapia de contención. Por publicar en Alternativas en el diagnóstico y el tratamiento del autismo en la República Argentina, de G. Fernández y colaboradores, 1991. (82) Wernicke, C. G.: La terapia de contención. Por publicar en Más allá de la discapacidad, Buenos Aires, 1991. (83) Wernicke, C. G.: ¿Qué es el holismo? Tiempo de integración Nº 22, Buenos Aires, 1991. (84) Wernicke, C. G.: Defensa, agresión, violencia. Por publicar en Tiempo de Integración, Buenos Aires, 1991. (85) Winnicott, D.: Realidad y juego. Gedisa, Buenos Aires, 1982. 37